“双十一”当天,曾因集采事件陷入争议的一品红,再度被推上风口浪尖,被10年前专利合作方一纸诉状告上法庭,索赔超5亿元,创下2025年行业公开最大专利索赔金额纪录。

然而,这起诉讼看似是一次偶发的专利纠纷,却像一记叩问,敲击在中国医药行业的又一拐点时刻。

如果将时间线拉长到2025一整年,其实经历了数个“诡异”时刻:美迪西遭药企天价索赔,千万级别的原料药因“生产日期晚了十天”而被拒收,以及同润生物在完成13亿美元重磅授权后却迅速解散的戏剧性结局……

这些颇为离谱的涉及较大金额的纠纷,其实共同拼凑出一个明确的信号:驱动中国医药产业狂飙多年的“增长红利”消散后,而行业赖以穿越周期的成熟规则与韧性却还在孕育之中。

过去十年,中国医药产业从资本涌动的黄金时代一路奔涌,药企、Biotech、CRO、供应链企业在上升气流中集体加速,合作关系靠行业习惯推进,知识产权分配靠信任完成,原料药供应靠人情维系。在资本与政策的双推动下,许多原本应该被严格界定的权利边界、合同责任与合作模式,被高速发展掩盖,被增长的确定性稀释,甚至被“未来会更好”的叙事消解

而如果将一品红与汇友国际的知识产权事件,与原料药拒收纠纷、美迪西诉讼、同润生物的解散等“诡异”的时刻放在一起看,似乎可以回答一个全行业都在关心的问题:在红利消退、规则重建的拐点之上,中国医药企业如何穿越迷雾,从依赖速度和故事的“野蛮生长”,迈向依靠体系能力和明晰规则的规范发展?

答案,或许就藏在这些“脆弱点”暴露之后的反思与重构之中。

一场跨越十年的专利冲突

11月11日,一品红药业发布一则《关于公司及子公司涉及诉讼的公告》,揭开了与汇友国际之间一场持续发酵的知识产权纠纷。

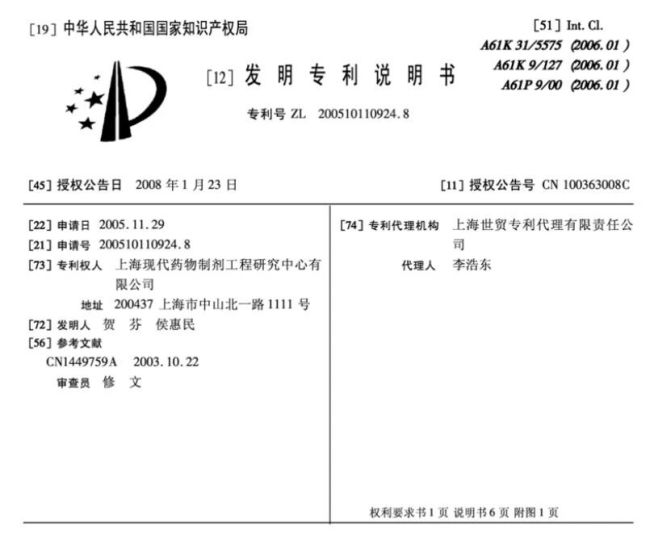

简单概括公告内容就是,原告汇友国际将一品红制药、一品红药业集团、董事长李捍雄及多家关联公司一并告上法庭,指控其侵犯核心发明专利“ZL200510110924.8”及相关技术秘密,并主张确认一品红名下另一专利“ZL2016100238199”归其所有,索赔总额高达5.28亿元。

而这场纠纷的源头,甚至可以追溯至10年之前。2014年10月,一品红与汇友国际签署《合作协议》,共同出资1000万元成立合资公司“广州市品瑞医药科技有限公司”,股权结构为一品红持股52%,汇友持股48%。

根据协议,品瑞医药成立后,双方的交易主要分为三步:

汇友国际将核心专利“一种制备前列地尔脂质体的方法”(ZL200510110924.8)及相关技术秘密注入合资公司品瑞医药;

品瑞医药则授权一品红使用该技术;

一品红在专利完成转让后支付1500万元,并在获取生产批件后再支付3000万元。

值得注意的是,该专利的权利链条颇为复杂,最初其实并非来自汇友国际。

该专利最初由上海现代药物制剂工程研究中心于2005年申请,随后在2008至2014年间历经多次转让,涉及广东瑞昇药业、杭州石美矿业技术有限公司等主体,最终于2015年登记至合资公司品瑞医药名下。

因此,一品红也在公告中强调,公司已于2015–2016年间依约完成1500万元支付,并合法获得技术使用权。

不过,关键的转折点发生在2016年。一品红制药另行申请了新专利“一种前列地尔注射制剂及其制备方法”,权利人为一品红及其子公司,与品瑞医药或汇友国际不再有直接权属关联。

此举也就成了双方矛盾激化的关键节点。

在一品红看来,底层专利已转入合资公司,对价已支付,其作为控股方有权在既有技术基础上进行迭代研发,新成果理应归己所有。

而对于汇友国际而言,底层技术具有更高基础价值,一品红基于该技术所开发的新专利、新工艺及新制剂,本质上仍属合作范畴,不应成为一品红单方所有的资产。

不仅如此,隐藏在双方矛盾分歧的背后,还是整个行业的发展压力。

要知道,一品红申请新专利的2016年,正是药审改革后,行业进入集中爆发的阶段,此后5年时间,港股18A、A股科创板的开设,再加上鼓励创新研发的政策红利下,几乎让所有新药研发企业都“富得流油”。

也正因如此,在行业上行周期中,前列地尔脂质体并非热门赛道,合资公司推进缓慢,商业化前景不明,一品红也未凭借该产品实现大规模市场放量,双方的合作紧张关系长期处于“休眠状态”。

但随着近两年行业整体收缩,商业化压力上升,原本模糊的合作边界迅速变得尖锐。汇友国际提出“涉案知识产权原始估值8800万元”,并据此提出6倍赔偿、总计5.28亿元的诉讼请求,要求确认新专利权属、要求被告立即停止使用底层技术,并对多个技术秘密提出侵权主张,俨然也就成了一种“行业寒冬下的补偿性索求”。

在高度收缩的行业周期中,技术的价值、投入的沉没成本、合作结构中的不对等,以及合资公司缺乏进展,都可能成为合同关系重新被审视的导火索。

脆弱点暴露

如果把一品红与汇友国际的纠纷单独看,它是一场关于知识产权、技术秘密和合资结构的复杂诉讼。但当这一事件与进入2025年所发生的一系列“诡异”事件共同观察,便能窥见一个更深刻的趋势:中国医药行业正在经历一场底层逻辑的拐点,事件集中暴露的问题,正是当前医药产业从“野蛮生长”迈向“规范发展”的核心痛点。

从CRO合同纠纷、原料药拒收,到Biotech公司在BD后的突然解散,这些事件共同指向一个现实:支撑中国医药产业高速扩张的“增长红利”正在消退,而适用于行业穿越低谷期的成熟规则仍在孕育之中。于是,那些被增长掩盖的问题所掩盖的脆弱点,开始逐一暴露。

“千万元原料药遭拒收案”呈现典型的紧缩期特征:在行业顺风顺水时,生产日期相差十天根本不会成为拒收理由,但当现金流吃紧、库存压力上升、需求端不确定性愈发强烈时,最细微的合同条款都会变成对方“延迟付款或拒付”的依据。

同润生物的解散则更具象地揭示了Biotech在中国的结构性弱点。2024年底,一家年轻的Biotech仅凭一项I期临床的双抗,就收获7亿美元首付款、13亿美元总额的重磅BD,这在行业寒冬中堪称奇迹,但核心资产一旦易主,公司自身的持续发展能力在瞬间被抽空。没有稳定的多管线布局,没有能承载长期价值的商业化路径,因此只能在“资产出售”后的短期繁荣中迅速走向终局。

美迪西被制药企业索赔1.59亿元的诉讼,则将CRO行业的交付风险推至台前。安评报告延迟交付、未能通过监管审查、导致药企错失市场窗口,这一切都凸显出,在行业下行期,时间已不仅是进度问题,更是关乎企业估值、融资乃至存亡的关键变量。

这些事件的共同逻辑在于:无论上下游供应链、CXO、还是制药企业,都在经历从“高速扩张”向脆弱点暴露、反思、再上路的阵痛期。过去十年,行业增长强劲、资本广泛加持、商业化预期乐观,因此产业链上下游、企业之间的合作普遍存在“权责界定模糊”问题:技术秘密的界定、研发成果的归属、合同中的履约责任、供应链的交付标准,许多环节依赖行业惯例和信任机制运作,而不是严格的法律体系支持。

然而,当市场进入下行周期,在利润压力下,这类模糊地带便成为利益争夺的引爆点。一方将经营压力转嫁为对合作方的追责,各方急于兑现财务回报,导致合作变博弈,甚至重新审视彼此的责任边界。

当行业从“讲故事”转向“明算帐”,所有模糊地带都不再被允许。

于是,一品红与汇友国际的知识产权纠纷不再只是一场合作破裂,而是整个行业正在经历的变革;千万元原料药遭拒收指向供应链契约化的不足;同润生物的解散揭开 Biotech 商业模式的脆弱;美迪西被制药企业索赔暴露研发合作关系中长期缺席的边界意识。

一切都在说明:中国医药行业已经进入一个走向更加成熟的拐点时刻,而成熟的关键不再仅在于发展速度,更在于规则体系的建立。

未来,行业增长将更多依赖制度体系的稳固性:供应链需构建能够抵抗周期波动的管理体系;CRO与Biotech之间必须明确责任边界与质量标准;技术合作应从起始阶段就厘清权利归属;知识产权链条也需具备可追溯性与合规保障。

只有当这些底层机制真正建立,中国医药行业才能从“野蛮生长”迈向规范发展,从依赖资本推动转向依赖体系能力,从短期叙事进入长期价值。