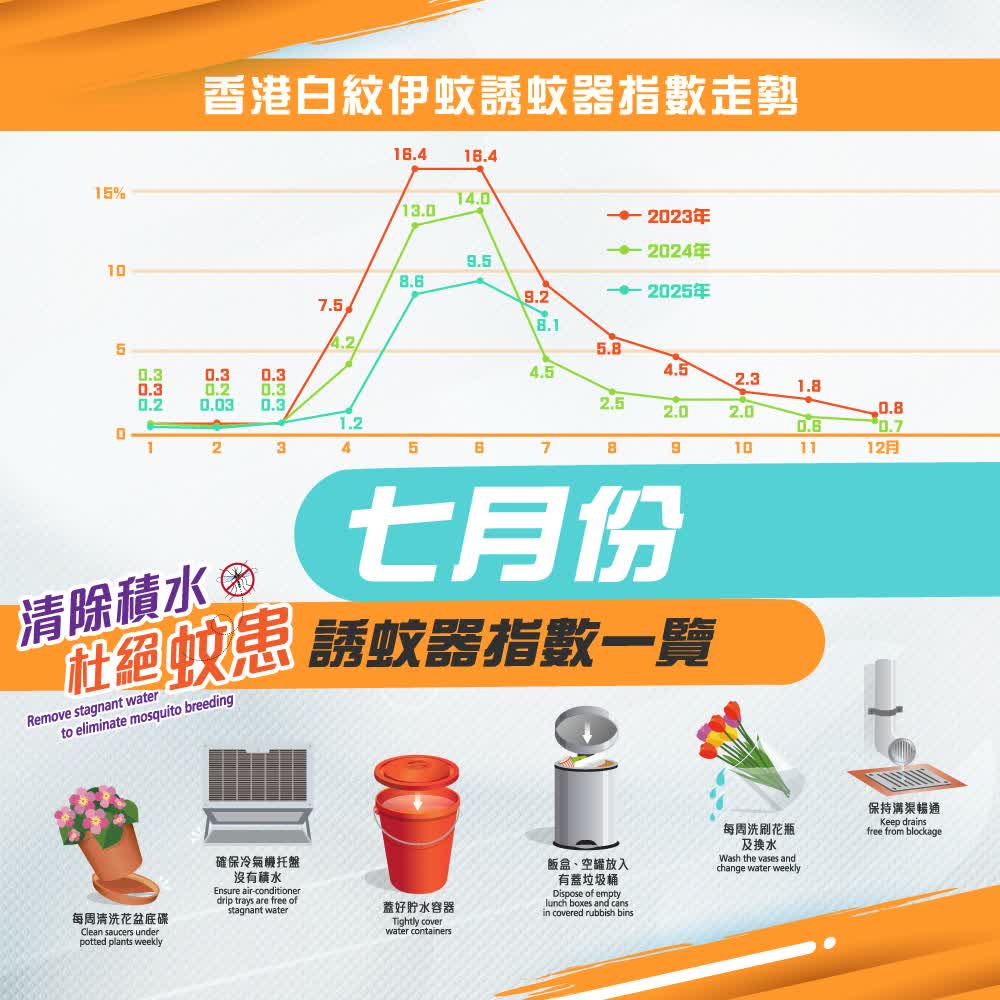

香港文匯報訊(記者 蕭景源)食物環境衞生署(食環署)今日(8日)公布,7月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為百分之八點一,較6月份的百分之九點五為低,屬於二級水平,顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛。相關政府部門持續加緊採取防蚊及滅蚊行動,令本月的整體蚊患情況比上月有所改善。此外,食環署將加強白紋伊蚊誘蚊器指數的資訊發放,讓更多市民可以更快掌握蚊患情況,並會進一步加強控蚊工作,降低基孔肯雅熱的傳播風險。

7月份,在64個監察地區中,只有馬灣的分區誘蚊器指數高於百分之二十的警戒水平,較6月份的兩個監察地區為少。有關的誘蚊器大多位於區內的康樂設施及公眾地方,食環署已聯同其他政府部門及相關持份者,在陽性誘蚊器的100米半徑範圍加強防蚊滅蚊工作。7月份的每月誘蚊器指數及分區誘蚊器指數高於警戒水平的監察地區數目減少,是由於各政府部門及持份者持續加緊採取防蚊及滅蚊行動,亦有機會受天氣等因素影響。7月份的總雨量為601.7毫米,比6月份的237.3毫米大幅上升。

另外,7月份白紋伊蚊密度指數為1.2,表示在發現白紋伊蚊的誘蚊器中,白紋伊蚊的平均數量為1.2隻,顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。

現時,食環署會定期在部門網頁公布白紋伊蚊誘蚊器指數。為讓更多市民可以更快掌握蚊患情況,食環署將加強資訊發放,會通過新聞公布及社交媒體盡快發放最新的誘蚊器指數。

此外,為進一步降低基孔肯雅熱的傳播風險,食環署會將原先在分區指數達20%時啓動的強化控蚊工作,擴展至指數介乎10%至20%的區域。具體而言,食環署會在有關區域進行詳細風險評估,找出蚊患情況較高的地點,聯同各部門及持份者進行密集且具針對性的控蚊工作,亦會通知附近的屋苑,建議管理公司和住戶提高警覺,共同採取防蚊滅蚊措施。

食環署自上月起已在全港各區加強防控蚊患措施,以降低基孔肯雅熱等蚊傳疾病的傳播風險。因應日前出現的基孔肯雅熱輸入個案,食環署已即時在病者的住所,及於感染期曾到訪的地點250米範圍內進行病媒調查及針對性滅蚊工作包括清除蚊蟲滋生地、於不能清除的積水處施放殺幼蟲劑,以及於成蚊棲息處如樹木茂密、陰暗隱蔽的地點和荒廢結構進行超低微量霧化處理,以殺滅成蚊。

食環署是按照世界衞生組織的建議及因應本港的情況,在過去曾經出現本地蚊傳疾病的地區,以及屋邨/屋苑、醫院和學校等人口密集的地方等,設置誘蚊器以監察可傳播基孔肯雅熱和登革熱的白紋伊蚊的滋生和分布情況。現時,食環署在社區64個監察地區放置誘蚊器,監察期為兩星期。食環署每周會收集誘蚊器一次。第一星期監察期完結後,食環署會立刻檢視收回的誘蚊器內的黏膠板上是否有伊蚊成蚊,以計算誘蚊器指數(第一階段)和密度指數(第一階段)。第二星期的監察期完結後,食環署會即時檢視黏膠板上是否有伊蚊成蚊,結合兩個星期的監察數據,從而計算分區誘蚊器指數和分區密度指數。有關各區的白紋伊蚊誘蚊器指數、密度指數及防蚊措施資料,請瀏覽食環署網頁(www.fehd.gov.hk/tc_chi/pestcontrol/dengue_fever/Dengue_Fever_Gravidtrap_Index_Update.html#)。