(香港文匯報記者 陳藝)抗戰精神有什麽重要意義?在香港,當我們拷問同樣的問題,能得到怎樣的回響?聽到在海邊草坪上奔跑孩童的嬉笑時,看到悠閒放鬆的愛侶偎依時,以及和朋友談天暢聊時……在這些頗感幸福的時刻,我們不會想到曾經的抗戰歷史,更不會想到抗戰精神。但跨越歷史周期,對於和平與正義等人性美好價值的追求和踐行又無不貫徹在香港社會各階層民眾的行動之中。在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際,香港文匯報特別專訪香港史學會董事兼執行總監鄧家宙博士,探討香港抗戰歷史中折射出的人性之光。在當代,弘揚抗戰精神,就是守護好人性價值的特殊戰場。

鄧家宙博士在接受專訪時指出,香港在抗戰中的特殊性源於其在當時為英國管治地區,以及其在戰線中的特殊位置:「當時的香港既是英國管治下,又是中國抗戰的前沿支點。它承擔着雙重使命:既要自救抵禦日軍侵略,又要作為國際物資通道支援內地抗戰。」

抗戰催生了民族認同與覺醒

鄧家宙認為,作為重要的物資樞紐,香港商人曾利用全球的貿易網絡,突破封鎖不斷向內地輸送藥品和資金。與此同時,香港也在同步接收內地難民、保全國學精髓,在外來文化的強烈衝擊下,香港對於傳統文化的保存反而格外地令人矚目,和內地新文化運動的「反傳統」形成了鮮明的反差。鄧家宙指出,不論在何種時代,人都是處在環境之中。抗戰時期,尚處於英國政府管治下的華人精英們反而會刻意穿長衫來彰顯自己的文化自信,就好像是說「我們浩浩中華有優秀的歷史傳統,不盲目效仿西方。」國難當頭之時,全世界的華人都更加強烈地感知到「何為中華民族」。在當時的英國政府管治之下,強烈的反差更是催生了民族認同覺醒 :「如同華僑在異鄉更懂團結,『殖民』環境反而強化了『中國人』的身份自覺。」

鄧家宙認為抗戰精神的動人,也因為飽含着香港全民對於「民族共同體」概念的關切和熱愛。正像那個詞所說的,「休戚同當」,「即便是在英國人的管控之下,我們也都在時時刻刻關注國家的發展。」抗戰精神的本質,也正在於全社會對「正義價值」的認同與保護,「因為在當時其實也有其他的國家力量、或者說認同你的群體,站在正義這一方的,他們也會伸出援手。」比如東華三院運送海外華人遺骨歸鄉、中醫師努力爭取「國醫」認證等無不體現了民眾對「國家」的認同:「後來香港人親見祖國現代化進程,更甘願為之付出。」

軍國主義摧毀了人性底線

在鄧家宙看來,抗戰精神的核心正是通過對歷史的正視來對抗價值的扭曲,充分守護人性尊嚴。他認為,對於「抗戰」精神的思考,並非是鼓動仇恨或者放大苦痛,而是對於「和平和尊重」、「保護人性價值」的「普世價值」的思考。鄧家宙更犀利批判簡化抗戰史為「仇恨敘事」,提出深層的精神價值: 「抗」的本質是價值堅守。「抗戰不僅是反抗侵略,更是對抗人性價值的扭曲。日軍暴行的背後其實是國家機器的價值異化——那些參戰士兵從小並非惡魔,而是被軍國主義摧毀了人性底線。」鄧家宙以經常出現在影視劇中的「漢奸」角色為例說道:「這一群體正是因利益依附侵略者,是崩塌了的價值體系下出現的被異化的人。」

團隊花十年的田野調查

作為一線收集史料的歷史工作者,鄧家宙更分析了史料散佚的三重根源,首先就是心理上的創傷:「真正的抗戰親歷者往往是不願回憶的。」面對戰友的凋零、家人的離散,他們的下意識反應一定是希望能夠平靜生活。

其次,在戰後,香港又經歷了長達半個多世紀與祖國的分離。最後,再加上香港經濟騰飛的歷程,這些政治和經濟上的因素無不在沖淡着香港社會對於抗戰的歷史記憶。鄧家宙還提到「在上世紀50年代的生存壓力下,更加無人有暇追憶抗戰」。在官方的敘事方面,也存在長期斷層,「側重英軍戰役,而忽略民間貢獻。」

要想重新串聯被長期忽略的民間歷史十分不易。鄧家宙團隊通過十年的田野調查,通過民間實地探訪和拍攝,期待盡量完成對真實歷史場景的復原。但更嚴峻的問題依然擺在枱面上:現存老兵寥寥,2010年搶救性拍攝的20位老兵影像更成孤本;在實地訪問中,對於史實準確性的分辨也是一大挑戰。鄧家宙和團隊往往需要做多次的交叉驗證,反覆求證。就連歷史親歷者的家人往往也難以區分,家族記憶的傳承更是無從談起。比如一位親歷抗戰的老兵之子經常聽聞父親說起「曾在戰場殺敵」,一直以為是誇大的說辭,直至口述細節與史料脗合才得以信服。

鄧家宙倡「抗戰口述史進課堂」

「抗戰精神教育的核心不是灌輸仇恨,而是引導公眾理解『為何而抗』——當國家危難時,文人捐稿費、商人運物資、學生節食捐款,每個人都在守護人性底線。這種價值認同,遠比口號式的愛國教育更持久。」

鄧家宙的「校史計劃」以「抗戰口述史進課堂」的形式,讓更多的學生理解到特殊時期的歷史,「因為這些歷史很多沒有官方的準確資料,然而通過收集見證者們的口述回憶,是可以把那段歷史記錄下來的。」但是口述歷史同樣存在旁證少、求證難的問題。近百年的史海鈎沉、資料紛繁複雜,求證難度不言而喻。科技手段總是繞不開的一環。比如相關部門曾開放了一個報章的公開查詢系統,為史學工作者帶來了很多方便。「過去我們真的要跑到圖書館,跑到大學裏面慢慢看。現在通過網絡公開資料,我們在家裏也可以做了。」在鄧家宙編撰的《休戚同當:抗戰時期香港之賑難團體》一書中出現的很多報章都是首次和市民見面,提供了更為豐富多元的史學視角。「二戰時期的很多資料都無法找尋到,有一些可能是因災難和火災等已經被毀壞掉了。所以這方面我覺得還是應該繼續做一個資料庫。」

鄧家宙認為在當代做抗戰精神的傳播一定要注重創新方式方法,比如可以試着將尖沙咀抗戰情報站舊址改造為社區博物館,在鬧市傳遞「戰爭就在身邊」的警示;他進一步強調需打破地理隔閡理解歷史:「港九大隊的游擊戰場橫跨深港,當時的新界與深圳本無邊界。只有串聯兩地的遺址,才能還原完整的抗戰圖景。」 在史實資料方面,他認為也需要深港兩地再加強合作,比如可試行檔案共享的模式共同完善「跨境抗戰」史實,培養共同體意識。

意想不到的防空洞

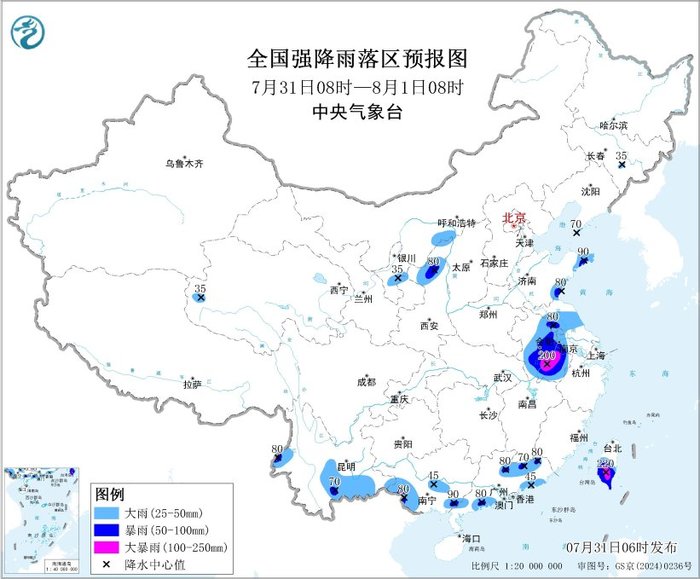

據土木工程拓展署的文件,截至2021年底,土木工程處已知的廢置隧道網共有約90個,而該些廢置隧道可概括分為「廢置的防避空襲隧道」及「增建的廢置隧道」,前者建於第二次世界大戰期間,以防避空襲攻擊;後者則於日本襲港前夕興建,用作軍事和其他用途。大多數相關隧道集中在油尖旺區、九龍城區及中西區,位於港島壽臣山的防空洞是二戰期間駐港英軍的軍火庫,後改建為酒窖餐廳。

跑馬地摩利臣山道是當時防空總署總部所在,設有防空學校。附近有禮頓山防空洞,可以容納一萬多人。

八十載光陰沖刷,香港抗戰史的特殊性恰在於其多維價值。當我們再次凝視赤柱戰俘營殘牆時,看到的不只是悲愴往事:那些防空洞上的彈痕、滙豐獅身的彈孔,是鮮明刻在這座城市骨血裏的記憶。對歷史的解讀,更不是為了延續仇恨,而是去鮮明地確認,我們在當代仍要繼續守護的關於正義與和平的價值。

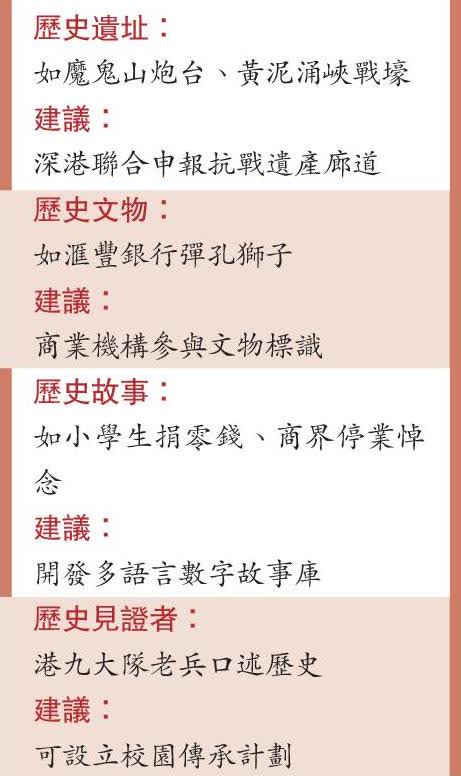

對抗戰歷史的記錄傳承,必然包括抗戰遺址的活化工作,但如何從靜態保護做到真正的價值傳遞 ,鄧家宙呼籲可以從「歷史遺址、歷史文物、歷史故事、歷史見證者」四方面,綜合展開保護工作。

當年學子為香港抗日戰爭出力

(文:焯羚)自日本侵華開始,全國人民都奮起抗日,正是國家興亡匹夫有責,而香港參與抗日運動可分為兩個階段,首階段在1935年至1941年12月7日太平洋戰爭爆發前,香港主要以後援方式,向祖國內地提供醫療、軍需、賑災等物資,以及提供前線救傷、屍體掩埋、難民看顧等服務;第二階段,即由1941年12月8日日軍攻港開始至1945年8月15日日本宣告投降期間,香港直接參與軍事抵抗及秘密營救等抗日活動。

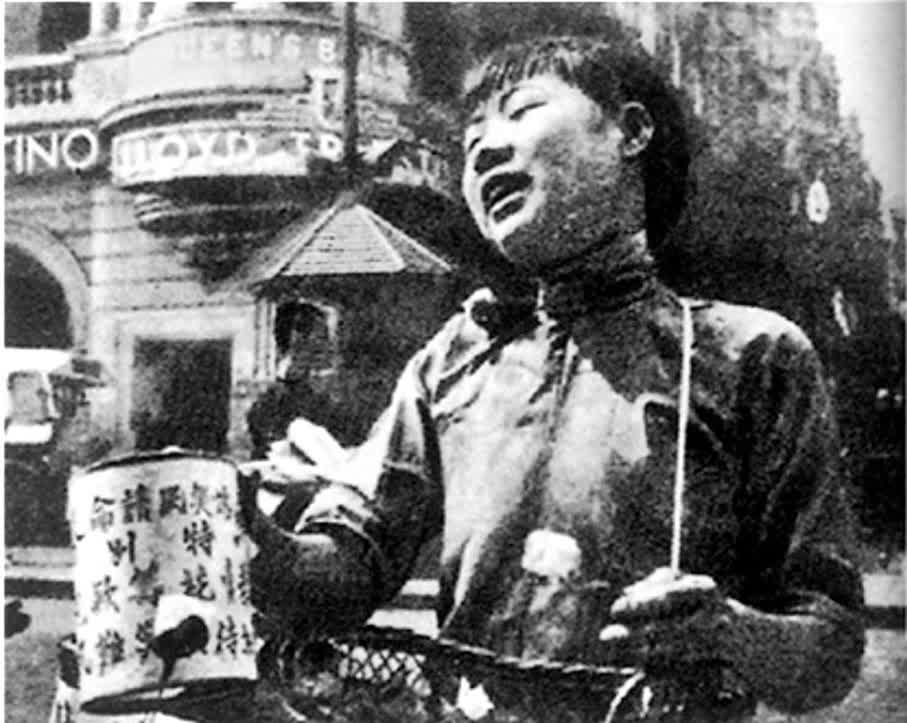

抗日戰爭期間,香港各界人士及組織都盡力為抗日救國出一分力,今天在學的同學你們可知道,當年無論大學生或小學生的覺悟都非常高,參與募捐零用錢,辦賣物會、音樂籌款大會、跳舞會、電影義映籌款救國,有錢出錢有力出力,這種以行動愛國的做法值得今天的學生學習及傳承。

1937年8月,「香港華人小學零用貯捐會」組織誕生。小學生劉鉅源號召全港小學生組織該會,呼籲各小學生每日節省一仙零用,作長期貯捐救國。本港民範、港僑、中華、知行、養中、領島、仿林、振芳、中南、西南、光中諸校學生響應。凡在本港及九龍各校之小學生皆得參加。

加大籌款力度擴大救災成效

1937年9月,香港學生賑濟會(學賑會)加大籌款力度:港大生發起動員各區學生支援抗戰。英皇書院、聖保羅女書院、官立漢文中學、養中中學、聖士提反女校、英華女校等24校領袖生響應,該會總部設於德輔道中卅二號四樓。選出李政耀為主席,邀得港大副監督韓尼路爵士為會長、廣東銀行為義務司庫。而聖公會何明華會督、羅文錦爵士、胡素貞博士為顧問,號召「以救災扶危為宗旨,凡本港各校願意遵守會章者,均得加入為會員」,會務則以募捐、回內地服務、組織聯絡、宣傳抗日為重心。同年10月發起學界「三日節食節用集款救災運動」。

1937年9月,港大學生會中華醫藥救濟會、香港大學醫科同學為貢獻己力同赴國難,籌組以醫療為核心的救濟會,推選李政耀為主席,發起籌款籌藥,支援前方傷兵及同胞。其後 14個月內先後舉辦換物會、音樂籌款大會、電影義映、跳舞會及號召賣花等活動,同時組織同學回內地服務團積極參與賑募工作。

1937年10月,香港九龍學界籌賑兵災會各校代表議決成立,選舉理事41人,籌劃向學界募款救國及宣傳抗日。

1938年1月31日,特派同學回內地宣傳訓練與組織民眾,強後方陣線。首隊由華僑中學同學組成前往中山、台山、江門一帶服務。同年2月,第二隊由猷華書院、華德商學院集合而成,前往順德陳村大良、容奇一帶作宣傳教育。 李政耀等四人代表晉粵省,調查省城各大救護團體及贈藥,順道拜訪省市學聯會、衞生局救護課、紅十字會、省市黨部軍醫處、基督教聯會國難服務團等,加強聯絡,擴大救災成效。

●資料來源:鄧家宙博士編撰《休戚同當:抗戰時期香港之賑難團體》