在北京广袤的文化版图上,一些看似寻常实则精妙的城市空间正在悄然生长。它们超越了传统书店的定义,成为缝合城市文化肌理、直抵人心的温暖驿站。

推开社区之门:书庄即生活

咖啡香伴着的是阅读时光,儿童培训空间传出稚嫩的欢笑,免费艺术展览轮番上演,小剧场里流淌着商业与公益交融的旋律。这远非单一卖书之所——社区居民称赞“一方书庄”是社区跟前的“立体艺术殿堂”。音乐公开课的旋律、非遗手作的绚烂、书页翻动的声响,高雅艺术与烟火气巧妙融合。

▲“一方书庄”(摄影:万利)

“一方书庄”的出现,是方庄地区城市更新与文化品牌提升有机结合的典范。街边小楼历经菜场、餐饮等形态,最终升级为文化艺术中心,创新打造“一方书庄”品牌,聚合为三联书店、艺术中心、实验剧场为一体的公共文化空间,通过“文化更新”激发城市活力。

踏入“一方书庄”,其“立体艺术殿堂”的定位便清晰呈现。这从书店起步,拓展至一个综合性的文化艺术空间:一层及地下空间是书店的核心区域,陈列着近3万册(近1万种)的图书,并融合咖啡休闲区和儿童体能培训区,营造出轻松多元的氛围;二楼是常年免费开放的艺术展览空间,年办展约10场;三层小剧场举办商业演出、公益相声、儿童剧,让不同年龄、不同喜好的居民都能找到属于自己的文化享受。

旧书交换角的温情,亲子阅读环境带来的惬意,“夜宿书店”的巧思,都在诉说其便民底色。运营副总经理韩寒介绍,“一方书庄”围绕阅读研讨、文艺活动、生活方式的服务定位,定期开展“一方书友会”“一方戏剧节”“一方市集”等主题活动,并实现创业孵化、IP集聚等功能。未来,随着借阅服务与文化活动下沉至更小的居民单元,“最后一公里”的文化供给将在书庄锻造成触手可及的生活日常,一个真正的多元精神栖息地已然成型。

细察胡同肌理:书店即港湾

京城曲折的胡同深处,隐藏着城市的文化脉搏。在宣南书店,四合院、水幕、鲜花和图书相互呼应,小小一隅,别有洞天。评书、相声、京韵大鼓在书墙间回荡,书籍成为激活非遗的媒介。更妙的是业态共生——非遗研学、猫咖、西餐厅如行星般环绕书店,织就“文化安澜围”生态圈。对胡同里的居民而言,其包间与露台是敞开的“文化会客厅”,字句之间传递着温暖共鸣。

▲宣南书店(摄影:万利)

宣南书店主理人李楠坦言,对书店的定位远不止于售卖书籍,而是将它视为动态的文化传播基站。“北京文化与宣南文化血脉相连。在这里开书店,就是要让老北京的文化根脉,在它原本的土壤里继续呼吸、生长。”这句话道出了宣南书店的创办理念。

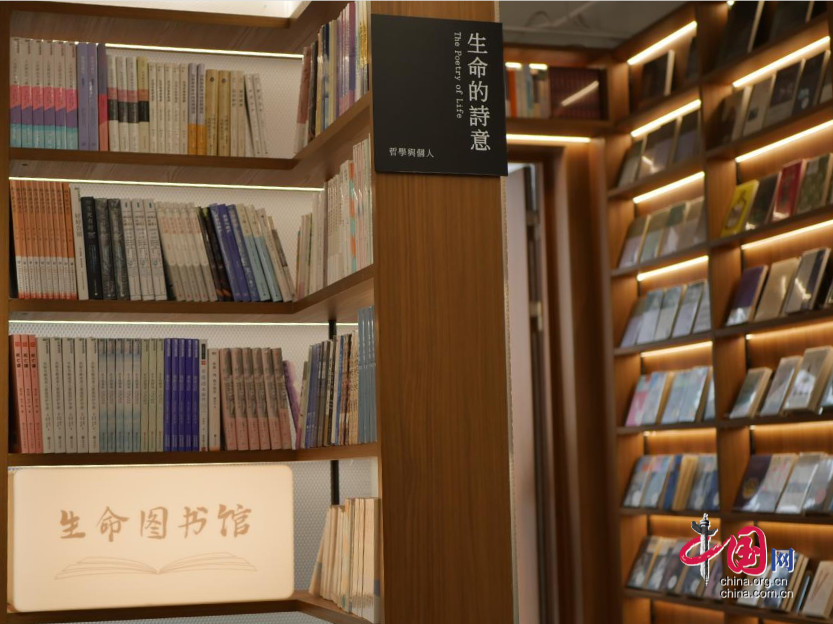

板厂胡同,卓尔书店敏锐回应深度老龄化社区的心声。“生命图书馆”专架陈列老年关怀书籍,主题讲座熨帖抚慰着心灵黄昏。酷暑时节开放的清凉茶室,店员手机里存着十几位老街坊的订书清单——这份对胡同邻居的体贴,让它成为当之无愧的“精神之家”。

▲卓尔书店(摄影:万利)

卓尔书店在原有四合院的建筑基底上,通过四层窗洞的巧妙主体结构设计,形成层层叠叠的“取景框”,融入了开放灵动的荆楚文化元素,为北京带来了来自别致的文化气息。主理人王毅在开业初期观察到,这里的住户多是白发苍苍的老人,不少还是独居状态。而如何有尊严地面对时间更迭,是人们面临的共同课题。这份洞察催生了书店独具特色的人文底色。卓尔书店把咖啡做成了一张“时间体验邀请券”,四季特调只在当季供应,卖完就等来年;杯套背面扫码即连当晚的古琴分享、周末的胡同速写课,或是烘焙老师带来的手工司康。于是,咖啡不再只是阅读的配角,而成为文化事件的序曲——你端着杯子穿过回廊,闻香,听琴,读诗,最后把空杯留在书架旁,像完成了一场静默的仪式。

再观PAGEONE花园胡同店,它如精准译者,读懂不同群体:为老人备上放大镜与养生书刊,为儿童开辟阳光阅读角,为游客奉上地道京味儿文创。分层服务、四季流转的露台与“书香润童心”等社区共创活动,让书店化身激活胡同活力的文化枢纽。胡同里有丰富的生活,充满活力和相互包容。

▲PAGEONE花园胡同店(活动方供图)

PAGEONE花园胡同店在空间设计上保留了胡同原有的生活气息,还通过现代设计语言赋予其新的活力,实现了传统与现代的和谐共存。最引人注目的是其二层露台区域,可以俯瞰整条胡同。天气好时会有很多人选择室外用餐看书。书中是人文艺术,书外是市井生活,形成一处静谧的瞭望台。这里不仅为读者提供了一个舒适的阅读空间,也为社区居民提供了一个集阅读、休闲、社交于一体的综合性文化场所。坐在窗边,读者近距离感受着街巷间的“北京范儿”,也与友人一起阅读与交流,体验都市生活中的宁静与美好。

步入绿山墙影:书乡即原乡

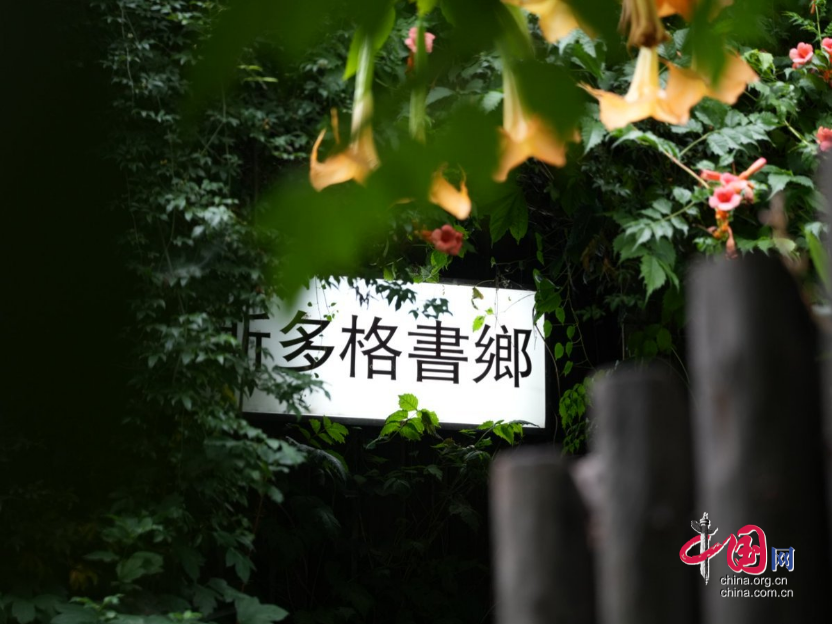

依偎北大西门,畅春园畔的“斯多格书乡”则构筑了都市里的心灵飞地。爬满青藤的石墙,四时不同的草木,映衬光阴沉淀下“天人合一”的哲学氛围。这里充盈着生命的气息:承载时光印记的4000余种旧书延续着关于智慧的思索,夜读少年、退休教授与年轻学子在庭院光影间促膝。常年开放的免费阅读区,烛台沙发的自在取用,这里陪伴过耄耋老人的回想,也寄托着海外游子的乡愁。它以探讨生命意义、伦理和智慧而闻名的“斯多葛学派”为名,让思想在喧嚣中相遇流转,成为城市地图上的灯火——一座隐世而独立的“精神原乡”。

▲斯多格书乡(活动方供图)

河畔庭院的入口极为低调,甚至有些隐秘。在树叶的缝隙中,一块白色木牌“斯多格书乡”默默指引着它的位置。一掩窄窄的小门类似古代的“柴扉”,与周边的草木融为一体。这种不事张扬的姿态,恰恰符合了现代都市人对精神避难所的想象——一个可以暂时逃离喧嚣、回归内心的港湾。

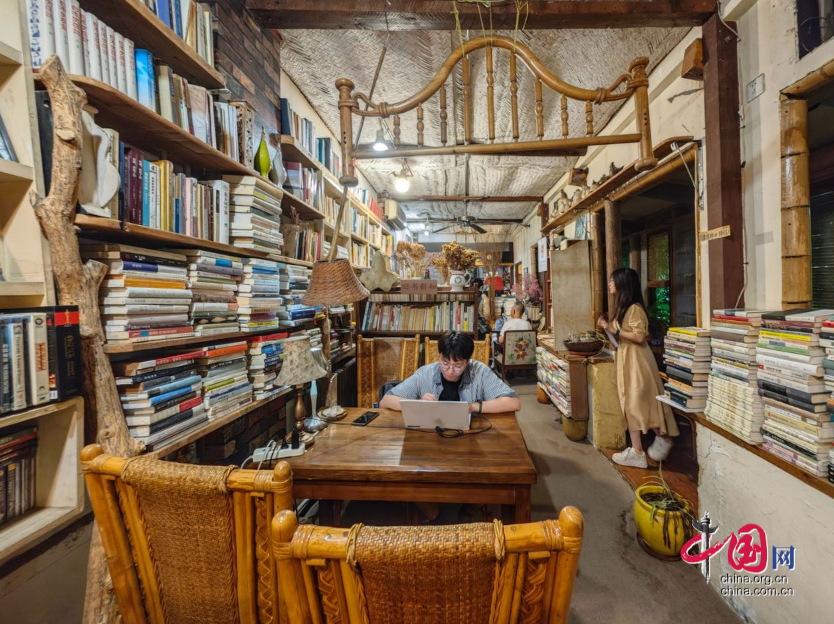

“乡长”郑宇介绍,创办斯多格书乡的初衷是为了解决北大学子毕业时无法带走的书籍问题。这些书在此找到了新的归宿,继续散发着文化的价值。这种让书籍延续生命的理念,与“精神原乡”的概念完美契合——在这里,不仅是读者的灵魂找到了安放之所,书籍的价值也得到了延续和传承。

▲斯多格书乡(摄影:乔健)

书店对读者的意义远超过单纯的购书场所。周边高校的师生和学者将这里视为自己的“第二书房”。他们在这里阅读、讨论、交流思想,甚至举办小型的学术沙龙。书店的主人和常客之间形成了特殊的羁绊,这种基于共同兴趣建立的情感联系,使得书乡更像一个知性社区的精神家园。

“小而美”的城市书店,“真而切”的文化空间

这些散落于社区、街道与胡同之间的“神奇书店”,正以独特的叙事重新定义“文化最后一公里”。它们不囿于知识的单向传递,而是主动拆解围墙,构建服务、联结与抚慰的复合场域,让书香成为照进心房的微光。

“小而美”的城市书店,以其独特的文化魅力和社区影响力,成为北京城市文化的重要组成部分。在数字化阅读日益普及的今天,实体书店的价值已经远超出了图书销售的范畴。它们为城市居民提供了一个远离数字喧嚣、回归精神家园的场所,在这里,人们可以静心阅读,感受文字的力量;可以与志同道合者交流,碰撞思想的火花;可以参与各类文化活动,丰富精神生活;也可以纯粹是为了享受片刻的宁静与安详。它们从图书的销售场所,摇身变为文化传承的载体、社会交流的平台、精神生活的港湾。书房即心房,这里的故事仍在续写。

(文/中国网 杨俊康)