йҰҷжёҜж–ҮеҢҜе ұиЁҠпјҲиЁҳиҖ… и•ӯжҷҜжәҗпјүиЎһз”ҹзҪІиЎһз”ҹйҳІиӯ·дёӯеҝғпјҲдёӯеҝғпјүд»Ҡж—ҘпјҲ10ж—ҘпјүиЎЁзӨәпјҢйҒҺеҺ»дёҖжҳҹжңҹпјҲ10жңҲ3ж—ҘиҮі9ж—ҘпјүйҢ„еҫ—3е®—ж–°еўһйЎһйј»з–ҪеҖӢжЎҲпјҢ3еҗҚжӮЈиҖ…еқҮжңүй•·жңҹз—…жӮЈгҖӮдёӯеҝғе‘јзұІеёӮж°‘дҝқжҢҒеҖӢдәәеҸҠз’°еўғиЎһз”ҹд»Ҙй җйҳІйЎһйј»з–ҪпјҢдёҰзү№еҲҘжҸҗйҶ’й«ҳйўЁйҡӘзҫӨзө„пјҢеҢ…жӢ¬й•·иҖ…еҸҠй•·жңҹз—…жӮЈиҖ…пјҢеңЁйўұйўЁжҲ–жҡҙйӣЁеҫҢжҮүйҒҝе…ҚжҺҘи§ёеңҹеЈӨжҲ–жіҘж°ҙпјҢжёӣдҪҺж„ҹжҹ“йўЁйҡӘгҖӮ

йҰ–е®—еҖӢжЎҲж¶үеҸҠдёҖеҗҚеұ…ж–јж·ұж°ҙеҹ—зҡ„81жӯІз”·еӯҗгҖӮд»–иҮӘ9жңҲ23ж—ҘеҮәзҸҫзҷјзҮ’гҖҒе…Ёиә«д№ҸеҠӣгҖҒе’іе—ҪеҸҠж°ЈдҝғпјҢ9жңҲ25ж—ҘеҲ°жҳҺж„ӣйҶ«йҷўжҖҘз—Үе®ӨжұӮиЁәпјҢйңҖз•ҷйҷўжІ»зҗҶгҖӮд»–зҡ„иҮЁеәҠиЁәж–·зӮәиӮәзӮҺгҖӮз—…дәәзҸҫжҷӮжғ…жіҒз©©е®ҡгҖӮ

第дәҢе®—еҖӢжЎҲж¶үеҸҠдёҖеҗҚ73жӯІеҘіеӯҗпјҢдәҰеұ…ж–јж·ұж°ҙеҹ—гҖӮеҘ№иҮӘ10жңҲ3ж—ҘеҮәзҸҫзҷјзҮ’гҖҒзҷјеҶ·еҸҠе…Ёиә«д№ҸеҠӣпјҢеҗҢж—ҘеҲ°жҳҺж„ӣйҶ«йҷўжҖҘз—Үе®ӨжұӮиЁәпјҢйңҖз•ҷйҷўжІ»зҗҶгҖӮеҘ№зҡ„иҮЁеәҠиЁәж–·зӮәж•—иЎҖз—ҮгҖӮз—…дәәзҸҫжҷӮжғ…жіҒз©©е®ҡгҖӮ

第дёүе®—еҖӢжЎҲж¶үеҸҠдёҖеҗҚ44жӯІз”·еӯҗпјҢеұ…ж–јжқұж¶ҢгҖӮд»–иҮӘ9жңҲ29ж—ҘеҮәзҸҫзҘһеҝ—дёҚжё…пјҢзҝҢж—ҘпјҲ30ж—Ҙпјүз—…жғ…жғЎеҢ–еҸҠе‘јеҗёеӣ°йӣЈпјҢиў«йҖҒеҫҖеЁҒзҲҫж–ҜиҰӘзҺӢйҶ«йҷўжҖҘз—Үе®ӨдёҰз•ҷйҷўжІ»зҗҶпјҢд»–зҡ„иҮЁеәҠиЁәж–·зӮәиӮәзӮҺеҸҠж•—иЎҖз—ҮгҖӮз—…дәәж–ј10жңҲ1ж—Ҙеӣ иӮәзӮҺеҺ»дё–гҖӮ

3е®—еҖӢжЎҲзҡ„иҮЁеәҠжЁЈжң¬з¶“еҢ–й©—иӯүеҜҰе°ҚйЎһйј»з–ҪдјҜе…Ӣж°ҸиҸҢе‘ҲйҷҪжҖ§еҸҚжҮүгҖӮдёӯеҝғжӯЈиӘҝжҹҘеҖӢжЎҲзҡ„ж„ҹжҹ“жәҗй ӯпјҢеҲқжӯҘжөҒиЎҢз—…еӯёиӘҝжҹҘйЎҜзӨәдёҠиҝ°еҖӢжЎҲеұ¬ж•ЈзҷјеҖӢжЎҲпјҢжІ’жңүиіҮж–ҷйЎҜзӨәйҖҷ3е®—еҖӢжЎҲиҲҮжң¬жёҜж—©еүҚйҢ„еҫ—зҡ„е…¶д»–зўәиЁәеҖӢжЎҲжңүжөҒиЎҢз—…еӯёй—ңйҖЈгҖӮ

жҲӘиҮі10жңҲ9ж—ҘпјҢжң¬жёҜд»Ҡе№ҙйҢ„еҫ—16е®—йЎһйј»з–ҪеҖӢжЎҲгҖӮ2024еӣӣе№ҙе…ұйҢ„еҫ—23е®—йЎһйј»з–ҪеҖӢжЎҲгҖӮ

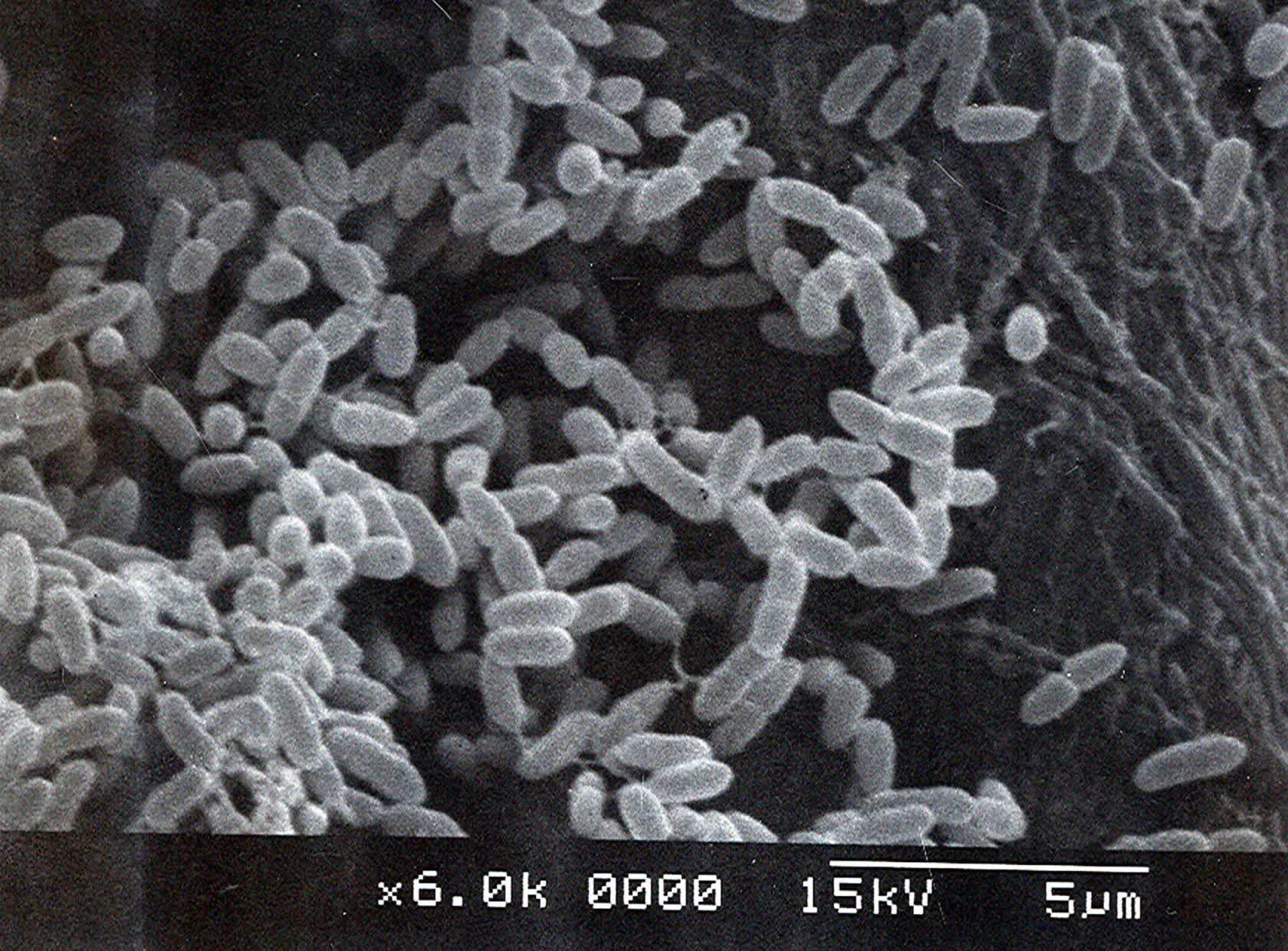

е°ҺиҮҙйЎһйј»з–Ҫзҡ„з—…иҸҢдёҖиҲ¬дёҚжңғдәәеӮідәәжҲ–經еӢ•зү©еӮідәәпјҢдҪҶеҸҜеӯҳжҙ»ж–јжң¬ең°з’°еўғгҖӮйЎһйј»з–ҪеңЁйҰҷжёҜеұ¬йўЁеңҹз—…пјҢжң¬жёҜжҜҸе№ҙдәҰжңүйҢ„еҫ—йЎһйј»з–ҪеҖӢжЎҲгҖӮ

ж №ж“ҡж–ҮзҚ»пјҢйЎһйј»з–ҪеҖӢжЎҲж–јйўұйўЁжҲ–жҡҙйӣЁеҫҢијғеёёеҮәзҸҫгҖӮйўұйўЁжҲ–жҡҙйӣЁеҫҢпјҢеңҹеЈӨе’ҢжіҘж°ҙдёӯзҡ„йЎһйј»з–ҪдјҜе…Ӣж°ҸиҸҢжңүж©ҹжңғжӣқйңІж–јең°йқўпјҢдёҰйҡЁзқҖеј·йўЁжҲ–жҡҙйӣЁд»Өз—…иҸҢжӣҙе®№жҳ“ж•Јж’ӯпјҢеҫһиҖҢд»ӨйЎһйј»з–ҪеҖӢжЎҲжңүж©ҹжңғеўһеҠ гҖӮ

е°ұжӯӨпјҢйўұйўЁе’ҢжҡҙйӣЁжңҹй–“еёӮж°‘жҮүзӣЎйҮҸз•ҷеңЁе®Өе…§пјҢйҒҝе…ҚеүҚеҫҖеҸҜиғҪеҮәзҸҫж°ҙжөёзҡ„ең°еҚҖпјҢдәҰдёҚжҮүж¶үж°ҙжҲ–жҺҘи§ёжіҘж°ҙе’ҢжіҘеңҹгҖӮеҗҢжҷӮпјҢй«ҳйўЁйҡӘдәәеЈ«жҮүйҒҝе…ҚдҪҝз”ЁйӣЁж°ҙжё йҒ“йҷ„иҝ‘зҡ„йҒ“и·ҜпјҢд»Ҙе…ҚжҺҘи§ёеҸҜиғҪз”ұжұЎж°ҙз”ўз”ҹзҡ„ж°Јжә¶иҶ гҖӮ