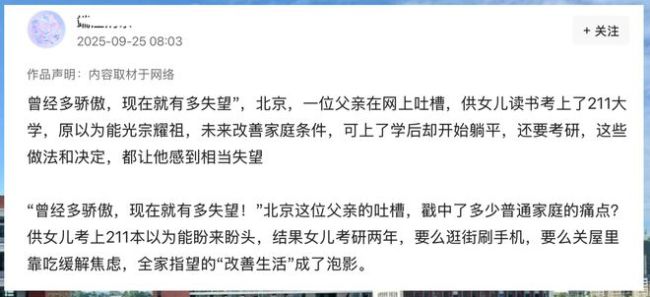

жңҖиҝ‘зҪ‘дёҠжңүдёӘеҢ—дә¬зҲёзҲёзҡ„еҗҗж§ҪзҒ«дәҶпјҢеҶ…е®№еӨ§жҰӮе°ұжҳҜпјҡиҫӣиҫӣиӢҰиӢҰдҫӣеҘіе„ҝдёҠдәҶ211еӨ§еӯҰпјҢжң¬д»Ҙдёәд»ҺжӯӨеҸҜд»ҘеқҗзӯүеҘіе„ҝе…үе®—иҖҖзҘ–гҖҒ改善家еәӯжқЎд»¶пјҢз»“жһңеҘіе„ҝиҪ¬еӨҙе°ұиҰҒиҖғз ”пјҢиҝҳз–‘дјј"еҒҮиЈ…еҠӘеҠӣ"2е№ҙгҖӮиҝҷдҪҚиҖҒзҲ¶дәІзҡ„еҝғжғ…пјҢеӨ§жҰӮе°ұи·ҹд№°дәҶж¶ЁеҒңжқҝиӮЎзҘЁпјҢз»“жһңеҸ‘зҺ°жҳҜSTиӮЎе·®дёҚеӨҡвҖ”вҖ”иҜҙеҘҪзҡ„жҠ•иө„еӣһжҠҘе‘ўпјҹ

иҝҷдәӢе„ҝи®©жҲ‘жғіиө·е°ҸеҢәй—ЁеҸЈйӮЈдҪҚжҜҸеӨ©йЈҺйӣЁж— йҳ»жҺҘйҖҒеӯҷеӯҗзҡ„еј еӨ§зҲ·гҖӮжңүеӨ©жҲ‘й—®д»–пјҡ"жӮЁеӯҷеӯҗдёҚжҳҜйғҪдёҠеҲқдёӯдәҶеҗ—пјҹ"еј еӨ§зҲ·еҗҗзқҖзғҹеңҲиҜҙпјҡ"иҝҷдёҚзӯүзқҖд»–иҖғжё…еҚҺеҳӣгҖӮ"дҪ зңӢпјҢдёӯеӣҪ家й•ҝеҜ№ж•ҷиӮІзҡ„жңҹеҫ…е°ұеғҸеҢ—дә¬зҡ„жҲҝд»·пјҢжҖ»и§үеҫ—иҝҳиғҪеҶҚж¶Ёж¶ЁгҖӮ

дҪҶзҺ°е®һеҫҖеҫҖеҫҲйӘЁж„ҹгҖӮе°ұеғҸиҝҷдҪҚеҢ—дә¬зҲёзҲёеҸ‘зҺ°зҡ„йӮЈж ·пјҢеҘіе„ҝиҖғдёҠ211еҗҺйқһдҪҶжІЎжңүз«ӢеҚіеҸҳзҺ°пјҢеҸҚиҖҢејҖеҗҜдәҶ"иҖғз ”зҗҶиҙўдә§е“Ғ"жЁЎејҸвҖ”вҖ”жҢҒз»ӯжҠ•е…ҘпјҢеӣһжҠҘеҫ…е®ҡпјҢйЈҺйҷ©иҮӘжӢ…гҖӮжӣҙи®©д»–еҝғеЎһзҡ„жҳҜпјҢиҝҷж¬ҫ"дә§е“Ғ"иҝҳйҷ„еёҰжҡҙйҘ®жҡҙйЈҹгҖҒжҳјеӨңйў еҖ’зӯүеўһеҖјжңҚеҠЎгҖӮиҰҒжҲ‘иҜҙпјҢиҝҷеұҠ家й•ҝеӨӘйҡҫдәҶпјҢе…»еӯ©еӯҗжҜ”зӮ’AиӮЎиҝҳеҲәжҝҖпјҢиҮіе°‘иӮЎзҘЁи·ҢдәҶиҝҳиғҪеүІиӮүпјҢеӯ©еӯҗжҖ»дёҚиғҪиҜҙдёҚиҰҒе°ұдёҚиҰҒеҗ§пјҹ

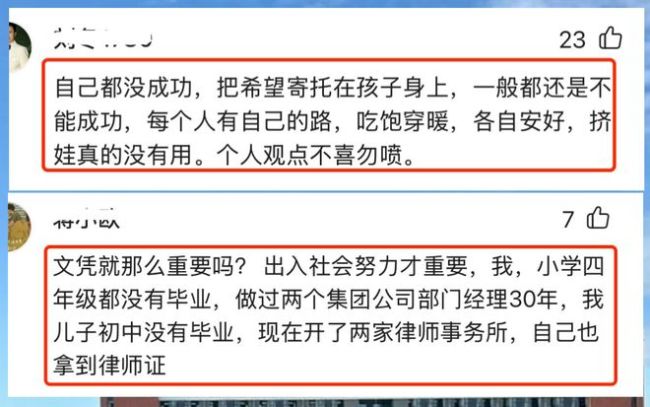

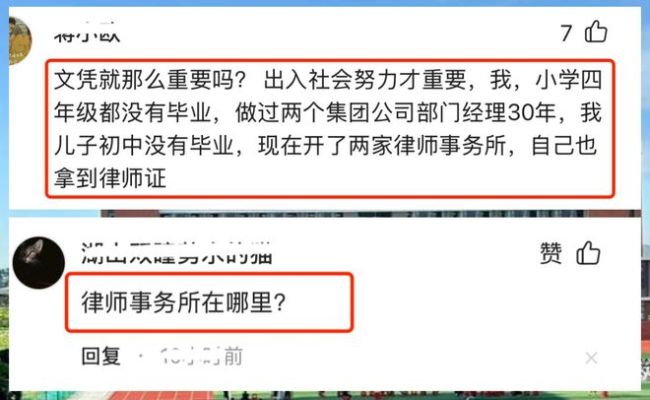

иҜ„и®әеҢәе Әз§°еҪ“д»Јж•ҷиӮІдј—з”ҹзӣёгҖӮжңүдәәй«ҳе‘ј"е„ҝеӯҷиҮӘжңүе„ҝеӯҷзҰҸ"пјҢжҙ»еғҸзңӢз ҙзәўе°ҳзҡ„еҫ—йҒ“й«ҳеғ§пјӣд№ҹжңүдәәеқҡжҢҒ"е…»е„ҝйҳІиҖҒ"зҡ„еҸӨи®ӯпјҢжҠҠдәІеӯҗе…ізі»з®—еҫ—жҜ”ExcelиҝҳзІҫзЎ®гҖӮжңҖз»қзҡ„жҳҜйӮЈдҪҚиҮӘз§°е°ҸеӯҰжІЎжҜ•дёҡеҚҙеҹ№е…»еҮәеҫӢеёҲе„ҝеӯҗзҡ„зҪ‘еҸӢпјҢиҝҷж•…дәӢеҠұеҝ—еҫ—и®©жҲ‘жҖҖз–‘д»–жҳҜдёҚжҳҜеҒ·еҒ·иҜ»дәҶгҖҠеҚЎиҖҗеҹәжҲҗеҠҹеӯҰгҖӢзӣ—зүҲд№ҰгҖӮ

иҜҙеҲ°иҖғз ”пјҢзҺ°еңЁз®ҖзӣҙжҲҗдәҶе№ҙиҪ»дәәзҡ„ж–°еһӢе•ғиҖҒж–№ејҸгҖӮд»ҘеүҚжҳҜ"зҲёеҰҲжҲ‘йҘҝдәҶ"пјҢзҺ°еңЁжҳҜ"зҲёеҰҲжҲ‘иҰҒиҖғеҢ—еӨ§"гҖӮжҲ‘и®ӨиҜҶдёӘ姑еЁҳпјҢиҖғз ”дёүе№ҙпјҢдё“дёҡд№ҰжІЎзҝ»еҮ йЎөпјҢеҖ’жҳҜжҠҠеӯҰж Ўе‘Ёиҫ№еӨ–еҚ–еҗғеҮәдәҶVIPгҖӮеҘ№зҲёиҜҙж”ҜжҢҒеҘіе„ҝиҝҪжўҰпјҢдҪҶзңӢзқҖ银иЎҢеҚЎдҪҷйўқпјҢжўҰеҒҡеҫ—жңүзӮ№иҙөгҖӮиҝҷи®©жҲ‘жғіиө·йӮЈдёӘж®өеӯҗпјҡд»Җд№ҲжҳҜжҢҒз»ӯжҖ§жўҰжғіпјҹе°ұжҳҜ家й•ҝжҢҒз»ӯжҖ§жү“й’ұгҖӮ

дёҚиҝҮиҜҙзңҹзҡ„пјҢиҝҷдәӣ"иәәе№іиҖғз ”ж—Ҹ"д№ҹжҢәеҶӨгҖӮ他们е°ұеғҸиў«иө¶дёҠжһ¶зҡ„йёӯеӯҗвҖ”вҖ”жң¬з§‘жү©жӢӣи®©еӯҰеҺҶиҙ¬еҖјпјҢе°ұдёҡеёӮеңәеҸҲиҰҒзЎ•еЈ«иө·жӯҘпјҢдёӯй—ҙиҝҳеӨ№зқҖдёӘ"35еІҒйҖҖдј‘"зҡ„дј иҜҙгҖӮеүҚжңүзӢјеҗҺжңүиҷҺпјҢйҷӨдәҶ继з»ӯиҜ»д№ҰпјҢеҘҪеғҸд№ҹжІЎеҲ«зҡ„и·ҜеҸҜиө°гҖӮйҡҫжҖӘзҺ°еңЁеӣҫд№ҰйҰҶжҜ”зҪ‘еҗ§иҝҳзғӯй—№пјҢеҸӘдёҚиҝҮдәә家жү“жёёжҲҸиҰҒй’ұпјҢ他们иҜ»д№ҰиҰҒе‘ҪгҖӮ

йӮЈдҪҚеҢ—дә¬зҲёзҲёжңҖжүҺеҝғзҡ„еҸ‘зҺ°пјҢеҸҜиғҪжҳҜеҘіе„ҝйқ еҗғдёңиҘҝзј“и§Јз„Ұиҷ‘гҖӮиҝҷеұҠе№ҙиҪ»дәәеҺӢеҠӣжңүеӨҡеӨ§пјҹзңӢзңӢеҘ¶иҢ¶еә—й”ҖйҮҸе°ұзҹҘйҒ“гҖӮд»ҘеүҚиҜҙ"зҹҘиҜҶе°ұжҳҜеҠӣйҮҸ"пјҢзҺ°еңЁзҹҘиҜҶйғҪиҪ¬еҢ–жҲҗи„ӮиӮӘдәҶгҖӮжҲ‘иЎЁеҰ№еӨҮжҲҳе…¬еҠЎе‘ҳиҖғиҜ•ж—¶пјҢдҪ“йҮҚе’ҢеҲ·йўҳйҮҸжҲҗжӯЈжҜ”еўһй•ҝпјҢжңҖеҗҺиҷҪ然没иҖғдёҠпјҢдҪҶжҲҗеҠҹиҺ·еҫ—дәҶ"зӣёжү‘йҖүжүӢйў„еӨҮеҪ№"зҡ„иҚЈиӘүз§°еҸ·гҖӮ

жңүж„ҸжҖқзҡ„жҳҜпјҢиҜ„и®әеҢәжңүеҸҘиҜқеҫҲзІҫиҫҹпјҡ"иҖғдёҠеӨ§еӯҰж—¶е·Із»Ҹе…үе®—иҖҖзҘ–дәҶпјҢдҪ иҝҳжҢҮжңӣдёҖдёӘдәәе…үе®—иҖҖзҘ–дёҖиҫҲеӯҗпјҹ"иҝҷиҜқиҜҙеҫ—пјҢи·ҹиҰҒжұӮдёӯдәҶдёҖж¬ЎеҪ©зҘЁзҡ„дәәеҝ…йЎ»жңҹжңҹдёӯеҘ–дјјзҡ„гҖӮиҰҒжҲ‘иҜҙпјҢзҺ°еңЁзҡ„ж•ҷиӮІе°ұеғҸд№°зӣІзӣ’пјҢ家й•ҝз ёйҮҚйҮ‘жҠҪеҲ°дәҶ"211"ж¬ҫпјҢжӢҶејҖеҸ‘зҺ°йҮҢйқўиҝҳйҷ„иө "иҖғз ”""иҖғе…¬"зі»еҲ—йҡҗи—Ҹж¬ҫпјҢжғҠе–ңдёҚжғҠе–ңпјҹ

е…¶е®һжңҖйӯ”е№»зҡ„иҝҳжҳҜйӮЈдёӘ"еҲқдёӯжІЎжҜ•дёҡејҖеҫӢеёҲдәӢеҠЎжүҖ"зҡ„жЎҲдҫӢгҖӮжҢүиҝҷдёӘйҖ»иҫ‘пјҢжҲ‘йӮ»еұ…家дәҢзӢ—еӯҗе°ҸеӯҰиҫҚеӯҰзҺ°еңЁеҪ“еҢ…е·ҘеӨҙпјҢжҳҜдёҚжҳҜиғҪи®әиҜҒ"иҜ»д№Ұж— з”Ёи®ә"пјҹиҰҒзңҹиҝҷж ·пјҢж•ҷиӮІеұҖиҜҘж”№еҗҚеҸ«"й”ҰйІӨеҹ№е…»дёӯеҝғ"жүҚеҜ№гҖӮдёҚиҝҮиҜқиҜҙеӣһжқҘпјҢеҪ“зңӢеҲ°иҜ„и®әеҢәжңүдәәи®ӨзңҹиҝҪй—®еҫӢжүҖең°еқҖж—¶пјҢжҲ‘зӘҒ然зҗҶи§ЈдәҶдёәд»Җд№ҲиҜҲйӘ—зҹӯдҝЎжҖ»жңүдәәдёҠеҪ“вҖ”вҖ”иҝҷеұҠзҪ‘еҸӢзҡ„зңҹиҜҡпјҢиҝһйӘ—еӯҗйғҪж„ҹеҠЁгҖӮ

иҜҙеҲ°еә•пјҢиҝҷеңәж•ҷиӮІй©¬жӢүжқҫйҮҢжІЎжңүзңҹжӯЈзҡ„иөўе®¶гҖӮ家й•ҝеғҸд№°дәҶз»Ҳиә«дјҡе‘ҳеҚҙзңӢдёҚеҲ°еү§з»Ҳзҡ„и§Ӯдј—пјҢеӯ©еӯҗеҲҷжҳҜ被弹幕еҲ·еұҸе№Іжү°зҡ„дё»и§’гҖӮйӮЈдҪҚеҢ—дә¬зҲёзҲёзҡ„еӣ°жғ‘пјҢжң¬иҙЁдёҠжҳҜеҜ№ж•ҷиӮІжҠ•иө„еӣһжҠҘзҺҮзҡ„зҒөйӯӮжӢ·й—®пјҡиҜҙеҘҪзҡ„зҹҘиҜҶж”№еҸҳе‘ҪиҝҗпјҢжҖҺд№Ҳж”№зқҖж”№зқҖе°ұж”№жҲҗ"全家еҗғеңҹ"дәҶпјҹ

д№ҹи®ёжҲ‘们иҜҘи°ғж•ҙдёӢйў„жңҹгҖӮж•ҷиӮІжң¬жқҘе°ұдёҚиҜҘжҳҜзЁіиөҡдёҚиө”зҡ„зҗҶиҙўдә§е“ҒпјҢе®ғжӣҙеғҸжҳҜдёӘејҖж”ҫејҸжІҷзӣ’жёёжҲҸвҖ”вҖ”жңүдәәе»әжҲҗж‘©еӨ©еӨ§жҘјпјҢжңүдәәдё“жіЁз§ҚеңҹиұҶпјҢйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜзҺ©е®¶иҮӘе·ұд№җеңЁе…¶дёӯгҖӮеҰӮжһңйқһиҰҒз»ҷж•ҷиӮІе®ҡдёӘKPIпјҢжҲ‘и§үеҫ—"дёҚеҪ“иЎ—жәңеӯҗ"е°ұз®—иҫҫж ҮпјҢжҜ•з«ҹзҺ°еңЁиЎ—дёҠйҒҮеҲ°дёӘзІҫзҘһжӯЈеёёзҡ„е№ҙиҪ»дәәпјҢйғҪеҫ—ж„ҹжҒ©еӯҰж Ўе’Ң家й•ҝжІЎжҠҠд»–йҖјз–ҜгҖӮ

жңҖеҗҺжғіеҜ№йӮЈдҪҚеҢ—дә¬зҲёзҲёиҜҙпјҡжӮЁеҘіе„ҝиҮіе°‘иҝҳж„ҝж„ҸиҖғз ”пјҢжҲ‘и®ӨиҜҶдёӘе“Ҙ们е„ҝжҜ•дёҡзӣҙжҺҘеңЁе®¶з ”究гҖҠжҜҚзҢӘдә§еҗҺжҠӨзҗҶгҖӢпјҢз©·жһҒж— иҒҠе‘—пјҢйӮЈжүҚеҸ«зңҹз»қжңӣгҖӮиҮіе°‘иҖғз ”иҝҳиғҪиҜҙжҳҜдёәдәҶеӯҰжңҜпјҢз ”з©¶жҜҚзҢӘз®—д»Җд№ҲпјҹжҸҗеүҚеӨҮжҲҳдёӯе№ҙиҪ¬иЎҢеҗ—пјҹ