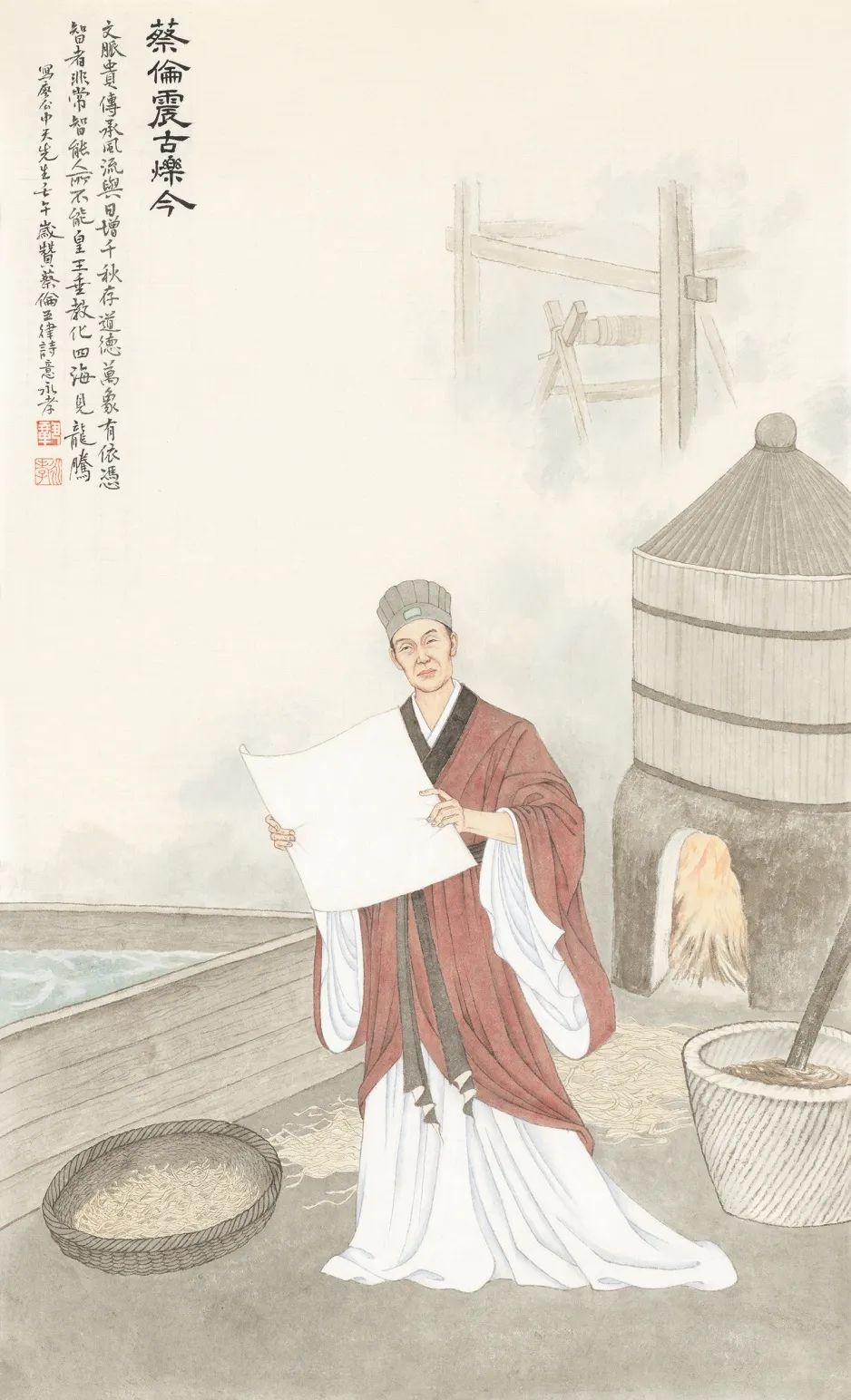

按:《诗说中国》是首部以古诗及注论形式总结和致敬中华民族众多圣贤豪杰的著作,是为了能够不忘初心、牢记使命,总结经验、吸取教训,用古诗概括、歌咏中华民族历代圣贤的生平事迹及其精神风貌,融文史哲于一体,显精气神于一言,唯愿广大青少年通过诵读后烙印于心,得圣贤精神滋养、贯通中华文脉、鼓舞华夏儿女大步前行,慎终追远以继往开来,与古今贤哲一道,为推动实现中华民族的伟大复兴贡献力量。此诗由国画家巩永孝绘制《蔡伦震古烁今》诗意图,本文选自廖彬宇先生《诗说中国——中国精神之礼义三百图》,全书384篇内容将陆续发布,每幅图之命名均为相关成语。

壬午岁赞蔡伦五律

文脉贵传承,风流与日增。

千秋存道德,万象有依凭。

智者非常智,能人所不能。

皇王垂教化,四海见龙腾。

黄德劲先生诗评:

彬宇先生赞蔡伦五律以东汉宦官蔡伦的历史功绩为切入点,通过凝练典雅的律诗形式,赞中华文脉传承之重,蔡伦智慧功德之伟。首联点明文化传承与创新并进;颔联以道德为根基,万象为依托,呼应造纸术承载文明之功;颈联聚焦蔡伦之智与能,彰显实践突破;尾联升华至皇王教化与文明腾飞,引经据典,贯通古今,凸显“文脉赖贤哲,龙德照千春”之宏旨。全诗巧妙运用历史典故与哲学思辨,既是对蔡伦造纸功绩的礼赞,更是对中华文化传承规律的深刻阐释。语言洗练,明白如话,却大气深刻,易于传诵。

更进一步说,此诗融合班固《两都赋》的雄浑与张衡《二京赋》的典丽,在五言架构中创造性地注入史论笔法。“非常智”与“能不能”的悖论式表达,暗合《周易·系辞》“穷则变,变则通”的辩证思维。尾联“龙腾”意象突破传统祥瑞象征,赋予技术革新推动文明跃升的新解。

关于蔡伦的人生历程,历史明文记载并不多。《后汉书》全文,也仅只三百余字:

蔡伦字敬仲,桂阳人也。以永平末始给事宫掖,建初中,为小黄门。及和帝即位,转中常侍,豫参帷幄。

伦有才学,尽心敦慎,数犯严颜,匡弼得失。每至休沐,辄闭门绝宾,暴体田野。后加位尚方令。永元九年,监作秘剑及诸器械,莫不精工坚密,为后世法。

自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸。缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。元兴元年奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称“蔡侯纸”。

元初元年,邓太后以伦久宿卫,封为龙亭侯,邑三百户。后为长乐太仆。四年,帝以经传之文多不正定,乃选通儒谒者刘珍及博士良史诣东观,各雠校家法,令伦监典其事。

伦初受窦后讽旨,诬陷安帝祖母宋贵人。及太后崩,安帝始亲万机,敕使自致廷尉。伦耻受辱,乃沐浴整衣冠,饮药而死。国除。

蔡伦以一名宦官,而有开创历史、影响千百年之科学成就,然而终因命运之调侃,最终自尽而亡。喜剧也?悲剧也?却是人类文明发展发达之大幸也!

来自《湖南日报》的《湖湘名人蔡伦始——纪念纸圣蔡伦逝世1900年》写道:

“如果没有蔡伦,就没有纸,我们很难想象今天的世界将会是什么状况。”

1978年,美国人迈克尔·哈特出版《影响人类历史进程的100名人排行榜》,蔡伦排第六;2007年,美国《时代》周刊公布有史以来的最佳发明家,蔡伦排名第四。美国《芝加哥论坛报》发表评论说:“中国蔡伦发明了造纸术,传到欧洲,令人震动,可以和现在把人送上月球的探索相提并论。”

法国安贝尔市蔡伦馆展出文字说:“蔡伦的杰出贡献和中国造纸术的发明,为人类文明揭开了新的篇章。”前苏联学者苏赫曼在《造纸学》一书中说:“中国蔡伦在1800多年前发明了纸,其他任何发明,对文化发展的促进,都不能和纸相提并论。”英国威尔斯博士说:“造纸一事,尤为重要,即谓欧洲文艺复兴之得力于此,亦不为过也。”

著名文化学者王鲁湘说:“土生土长的湖南人而彪炳史册的,蔡伦应是第一人。常有人说湖南出政治家和军事家,而少有发明家和科学家,那是因为他们不知道蔡伦是湘人的缘故。”

1962年12月1日,邮电部发行一套纪92《中国古代科学家》(第二组)纪念邮票,全套共8枚,其中一位就是蔡伦,蔡伦遂成为国家名片。

2008年北京奥运会开幕式,以一卷古代形制的画轴贯穿始终,而在大屏幕中用影像表现的蔡伦造纸术,飘逸洒脱,令人叹为观止。

……

谨依彬宇先生诗意,以“文脉贵传承”“能人所不能”简析之。

文脉贵传承

首联“文脉贵传承,风流与日增”与尾联“皇王垂教化,四海见龙腾”形成了完美的呼应。

文脉传承靠什么?造纸术功不可没焉!首联高度概括蔡伦造纸术对中华文脉的奠基作用,展示其以廉价原料革新造纸工艺、推动知识平民化的史实 。“风流”二字,则既指蔡伦的创新精神,更暗合《汉书·艺文志》“风流所被,化行天下”的教化理念。造纸术突破简帛局限,使文化传播成本降低90%(据《东观汉记》载“自是莫不从用”),实现文化传播的几何级增长。

尾联“皇王垂教化,四海见龙腾”典出《白虎通义》“教者,效也。上为之,下效之”。和帝时期造纸术推广后,据《后汉纪》载建初四年诏书“令群儒受学”,太学石经刊刻效率提升五倍。造纸术推动的“龙腾”景象,实为丝绸之路文明交流加速的隐喻,据敦煌汉简记载,西域文书传递周期由三年缩短至十月。

世界各国的造纸术大都是从中国辗转流传过去的。造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一。1990年8月18日至22日在比利时马尔梅迪举行的国际造纸历史协会第20届代表大会上,专家一致认定:蔡伦是造纸术的伟大发明家,中国是造纸的发明国。

蔡伦(61或63一121),字敬仲,桂阳郡耒阳县人,出生于冶铁世家。蔡伦从小勤思好学,尤其对冶炼、铸造、种麻、养蚕等兴趣浓厚。及至少年,蔡伦已经颇具才学。

永平十八年(75),蔡伦经铁官推荐,进入皇宫当差。几年后,蔡伦升为小黄门,奉窦皇后之命监管宋贵人之事。建初七年(82),蔡伦被窦皇后利用陷害宋贵人,让汉章帝废掉太子刘庆,改立她的养子刘肇为太子。在蔡伦受命主审宋贵人案期间,宋氏姐妹在狱中自杀。

永元元年(89),汉和帝即位,蔡伦升迁为中常侍,成了传达诏令、掌理文书、参与朝政的高等宦官。因汉和帝年幼,窦皇后以皇太后身份临朝摄政。窦太后的哥哥窦宪及其兄弟擅威权,谋不轨,势倾朝野。心性秉直的蔡伦与郑众为扶助汉和帝,乘窦宪出征班师回朝之机,收窦宪大将军印,清除了专权的窦氏,巩固了汉和帝的统治。

永元九年(97),蔡伦兼任尚方令,其才学得以真正发挥。在他的带动下,尚方制作坊大幅改进剑、弩等器械的制作工艺。元兴元年(105),蔡伦改良造纸术,试制出轻薄柔韧,取材又相对容易、来源广泛、价格低廉的纸张,深受汉和帝推崇,这种纸张很快得以推广,被后世称为“蔡侯纸”。

同年,汉和帝在章德前殿驾崩。蔡伦和剿乡侯郑众协助邓皇后扶幼子刘隆即皇帝位,邓皇后为皇太后,临朝摄政。至延平元年(106),不到两岁的殇帝刘隆驾崩。蔡伦和郑众又一起协助邓太后立刘祜为帝,并及时阻止了一场由司空周章预谋的政变。

永初四年(110),邓太后选拔谒者仆射刘珍、谏议大夫及五经博士聚集于东观,校正各种典籍,派蔡伦监督此事。元初元年(114),邓太后念蔡伦劳苦功高,封他为龙亭侯,食邑三百户。后又让他担任长乐太仆一职。

建光元年(121),邓太后卒,汉安帝亲政。蔡伦因当初受窦太后利用,参与迫害汉安帝祖母宋贵人并致死和剥夺刘庆的皇位继承权而被审讯查办。汉安帝下令蔡伦到廷尉处认罪。蔡伦耻于受辱,沐浴后穿戴整齐,服毒而死。他的封地也随之被废除。

蔡伦一生中最精彩的时光,是在他任尚方令期间。经他改良的秘剑、弓弩等器物都达到了相当高的水准,尤其是造纸术的改良,使造纸术被列为中国古代“四大发明”之一,为人类文化的传播和世界文明的进步作出了杰出贡献,千百年来倍受世人的尊崇,蔡伦因此被后世奉为造纸鼻祖、“纸神”。

西汉时期,我国已有造纸术。1933年,新疆罗布淖尔古烽燧亭中发现西汉古纸;1957年5月,陕西省西安市灞桥出土的古纸经过科学分析鉴定,为西汉麻纸……多年来,出土的西汉的纸张都是麻质纤维纸,质地粗糙且数量少。专家认为,在“蔡侯纸”未发明之前,麻纸的使用价值不大。

蔡伦改进造纸术的想法,源于皇帝批改的奏折。当时皇帝批阅的奏章都是写在“简牍”上。成捆的竹简由太监用车拉来,几个人抬着放到皇帝的御案前,堆成小山,皇上每天在案几上展卷批阅,累得腰酸背疼。蔡伦整天跟着皇帝,看在眼里、急在心头,所以急于创造出一种新的书写材料。蔡伦造的纸优点是造价低,使用方便,百姓也可以使用。

有一个流传甚广的传说是这样说的:某次蔡伦走子午道去成都“出差”,中途在龙亭驿站歇息。于是,蔡伦决定在此地好好转转,感受当地的文化氛围。

当蔡伦来到一座小学堂时,看到院子中央有两个学童哭丧着脸站在太阳下,怀里各抱着一大捆竹简,头上的汗珠直往下淌,衣服也被汗水浸湿贴在了身上。蔡伦纳闷,今日是六月六,是全年当中太阳最毒的一日,私塾先生不晒衣物、不晒书卷,却晒自己的学生,是何缘由?于是,他上前询问。

“我们因贪玩撞翻了先生的书桌,桌上摆着的《大学》《中庸》的绳子脱落了,众多竹简混在了一起。先生让我们把竹简分开,然后再按先后顺序用绳子绑好。我俩哪有这本事啊,所以先生罚我们晒太阳。”两个学童答道。

蔡伦听罢,连说“岂有此理,荒唐至极”。于是,他从学生手里要过两捆竹简仔细整理起来。尽管《大学》《中庸》是蔡伦能够倒背如流的经典,但还没等将竹简理出个眉目,蔡伦已满头大汗。这个时候,私塾先生看到官员打扮的蔡伦,赶紧上前自我介绍。蔡伦训斥私塾先生不应如此对待学生,先生也赶忙认错,说再也不敢了。

夜晚,蔡伦为白天发生的事情辗转难眠,回想自己平时工作中会接触到大量竹简,竹简厚重,线绳又容易脱落或朽断,无论是阅读还是搬运,都十分不便。于是,他决定要发明一种新的书写材料,替代笨重、麻烦的竹简。

《后汉书》是这么记载的:

“自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸。缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。”

“缣贵而简重”5个字,给出了蔡伦为什么要发明造纸术的标准答案。而不论历史对造纸术的发展有多少不同观点,蔡伦发明造纸术,仍然可以说是铁板钉钉的结论。

1987年9月11日,在北京召开的纪念蔡伦发明造纸术1882周年大会上,著名物理学家周培源先生在讲话中指出:

“在蔡伦之前的西汉时期就出现过纸的雏形是可能的,但蔡伦完成了造纸术的发明是历史的客观存在。我们必须尊重历史,尊重科学,实事求是。在没有取得确切的考古实物、科学的鉴定与可靠的历史文献根据之前,决不可轻率地贬低蔡伦和修改历史。”

可以疑古,但却不可轻易地否定史实。正是“蔡侯纸”的发明,让文字得以记录,思想得以传承,文明得以演进,教化得以风行。尾联“皇王垂教化,四海见龙腾”将造纸术的传播与中华文明扩张相联结,暗喻其技术经丝绸之路影响全球文明的史实,形成从个体功绩到文明跃升的宏大叙事。

能人所不能

颔联“千秋存道德,万象有依凭”,前句化用《淮南子》“藏金于山,藏珠于渊”的哲学思想,后句呼应班固《两都赋》“图皇基于亿载”的时代传承。蔡伦造纸使儒家经典以及人类文明成果得以以文字的方式完整保存,据《后汉书·儒林传》载,永元年间太学生激增至三万人,皆因“经籍易得”。这种物质载体革新,使董仲舒“天人三策”确立的儒家道德体系获得持久保存介质。

颈联“智者非常智,能人所不能”,暗引《论衡》“不学不成,不问不知”的实践观,表明蔡伦突破阶层限制,以宦官身份完成技术革命,印证了当时王充“人有知学,则有力矣”的论断。其技术突破,则强烈证明了蔡伦“能人所不能”的高超技术,打破了当时“君子不器”的思想桎梏。

蔡伦造纸,是他在任尚方令期间。那时,他经常到洛阳近郊收集制作材料,虚心听取建议,认真总结西汉以来用麻质纤维造纸的经验,经过反复试验,创造了以树皮、麻头、破布、旧渔网为原料的造纸术。对这一段历程,来自中华书局的《中华先贤人物故事汇——蔡伦》有十分精彩的描述:

回到尚方后,蔡伦逐一询问制作坊的工匠们,能否将粗糙的纸变得轻薄易书写,这些身怀绝技的工匠竟也想不出好的办法。身边的一位侍从提醒道:“尚方令何不到东观去找找?奴婢曾在东观当过几天差,那里的书简浩如烟海,说不定就有尚方令想找的东西。”

东观位于洛阳南宫,建筑高大华丽,最上层高阁有十二间,殿阁簇拥相望,绿树成荫、环境幽雅,是宫廷专门用来贮藏档案、典籍和从事校书、著述的所在。蔡伦也曾多次去过,主要是受命查找一些资料。在他的印象中,实用类的资料极为少见。

不出所料,蔡伦在东观翻找了几乎所有的文献,也没能找到与造纸相关的记述。

从城南的作坊回来后已有数日,他的心里只有一个念头,那就是用改良之后的纸代替现在的竹简和缣帛,这个念头是如此顽固,就像一只铁手,死死抓住了他。可怎样才能将这个念头付诸行动呢?蔡伦决定亲自动手,先从手中的这团絮状物开始。

蔡伦吩咐工匠们搬来四口大缸,在缸里注满水,然后将麻布、渔网、敝布、树皮分别放进四个大缸中浸泡,派专人每隔一段时间观察一次水中的变化,并一一记录下来。

日子一天天过去,可水缸里的变化极其缓慢。蔡伦心想,有没有什么办法能加快这种变化呢?他先是找人将这些水缸中的材料取出来,用刀切碎,再重新放入缸中,并在缸中加入草木灰或生石灰。没过多久,效果就显现出来了。材料中的杂质加速腐烂,而不易腐烂的纤维得以保留下来,变成絮状。

接下来,如何才能让这些絮状纤维变成纸呢?蔡伦经反复揣摩后得出一个结论,若想将这些纤维制作成纸,唯一的办法就是先将纤维变成糊状。蔡伦想到自己年幼时,母亲经常将地瓜煮熟、捣烂,然后在面板上摊成薄薄的一张,放在太阳下晾晒,然后一张张叠好贮存起来,作为过冬的干粮。想到这里,蔡伦猛地一拍大腿,赶紧叫工匠开炉生火,将水缸里打捞出来的纤维放入锅中蒸煮。

锅中的纤维被蒸软后,蔡伦又吩咐工匠们将其放入石臼中舂打,使之成为糊状。走到这一步,蔡伦感觉自己离成功已经不远了,工匠们一个个也是信心满满。其中一个工匠迫不及待地将这种糊状的纤维在面板上摊开,然后进行晾晒,以为这样就可以大功告成,结果事与愿违。这样晾晒出来的“纸”比城南那家作坊制作出来的糙纸好不了多少。

经过仔细分析,蔡伦发觉糊状纤维密度过大,还得进行一道十分关键的工序,那就是将糊打成浆。为把握浆的浓度,蔡伦提取一些糊状物放入适量的水中反复进行搅拌,这是决定纸张轻薄的关键。

尚方的制作坊里,灯火经常彻夜无眠。经过无数次试验,蔡伦终于掌握了糊状物和水的最佳比例。在蔡伦的精心指导下,打浆顺利完成。

眼看离制作成纸只有一步之遥了,可如何才能让打成的浆变成自己想要的纸呢?这一步看似简单,其实却是最难的。为此,蔡伦食不甘味,夜不安枕。他试过无数种方法,却没有一种方法能制作出轻薄、均匀的纸。

有一天,蔡伦因事出宫,在经过一家面馆时,他看见店主将刚刚做好的面条挂在竹片上,不由得灵机一动,倘若将打好的浆用竹篾挑起来,不仅可以很快滤干其中的水分,还可以利用自然的下坠力进行拉伸,这样不就可以制作出既轻薄又均匀的纸吗?想到这里,蔡伦内心狂喜,然后转头直奔尚方制作坊。

果然如蔡伦所料,打好的浆用竹篾挑起来后,放置一段时间,然后再贴到面板上晾晒。待干透后,就成了一张张柔韧、轻薄而又均匀的纸。

由于用的原材料不一样,制作出来的纸质和色泽也不太一样。为了进行区分,蔡伦将以树皮为材料制成的纸称作榖纸,用渔网制作的称作网纸,用麻布制作的则称作麻纸。

纸张制作出来后,蔡伦先和工匠们在纸上进行书写,然后依据纸张吸墨的强弱程度,在制作时进一步改良纸张的纤维密度,直到造出最令人满意的纸。

元兴元年(105)的一天,蔡伦带着第一批改良的纸去御书房面见汉和帝。

汉和帝正在批阅大臣们上报的奏章。蔡伦刚走到御书房的门口,就听到哗啦啦一阵巨响。原来因书简垒得过高,汉和帝在抽取其中一份书简时,其他的书简一下子塌了下来,滚落一地。在旁伺候的宦官慌忙将地上的书简一一捡起来,再仔细码放好,这一次不敢码得太高。

看到这一幕,蔡伦的心里一闪念,有了自己改良的纸,这种情况只怕是以后再也不会出现了。

蔡伦紧走几步来到汉和帝跟前道:“臣拜见陛下。”

汉和帝看了蔡伦一眼道:“朕听说尚书令有要事要奏,不知是何等要事?”

蔡伦将纸双手奉上说:“臣改良了一种纸,此纸质地轻薄便于书写,特请陛下一试。”

汉和帝看了看蔡伦呈上来的纸,有点不敢相信自己的眼睛。这些纸有的雪白,有的是淡黄色,用手一摸,纸质均匀,果然是又薄又轻,便将其中一张铺在龙案上,用批阅奏章的朱笔在纸上写起来。

汉和帝一下笔,墨水随着笔锋在纸上游走,甚是流利顺畅,不禁赞不绝口:“甚好,甚好!”

“尚书令改良的纸,果然甚合朕的心意,快跟朕说说,这么好的纸是如何造出来的。”

蔡伦将自己如何选取材料,再通过浸泡、沤煮、打浆、悬浮、抄造、定型、干燥、剪切等一整套制纸工艺详细道来。

汉和帝听了十分满意,连声道:“赏,赏!朕不但要好好赏赐你,还要让全天下人都能用上这种纸。”

蔡伦道:“臣不敢一人居功,此乃臣和尚方众匠人共同制作,这些纸才会出现在陛下的面前。”

汉和帝笑道:“朕这就下诏,一律论功行赏。”蔡伦道:“臣拜谢陛下。”

从御书房出来后,蔡伦一刻也没有耽搁,他令尚书制作坊连夜赶工造纸。

从此,经蔡伦改良的纸渐渐替代了竹简和缣帛,先是经汉和帝在官府推行,随之风行于世。……

也许当时的蔡伦与汉和帝,并不能完全预见到这一开创性发明的伟大意义,但历史已经用事实证明:正是蔡侯纸,文明千载传。西晋文学家傅咸曾有《纸赋》:

盖世有质文,则治有损益。故礼随时变,而器与事易。既作契以代绳今,又造纸以当策。犹纯俭之从宜,亦惟变而是适。夫其为物,厥美可珍,廉方有则,体洁性贞。含章蕴藻,实好斯文。取彼之弊,以为此新。揽之则舒,舍之则卷。可屈可伸,能幽能显。若乃六亲乖方,离群索居。鳞鸿附便,援笔飞书。写情于万里,精思于一隅。

纸之时用,大矣哉!而历史极其神奇的是,永元十二年(公元100年)许慎著《说文解字》,正逢蔡伦完善造纸工艺之时。二者共同构成汉字体系标准化与技术载体革新双轨并进的文化大观。诗中“万象有依凭”的哲学命题,“能人所不能”的创新精神,恰与张衡《西京赋》“惟帝王之神丽,惧尊卑之不殊”的等级观念形成历史性对话,昭示技术革命对文化平权的影响。

“新湖南”公号《Sora年代,我们为什么依然怀念蔡伦》一文高度总结了蔡伦的历史贡献,其中的几副对联尤其好。照录如下:

在这个人工智能崛起的伟大时代,我们似乎更加怀念蔡伦。这个耒水边的孩子,是他改进了造纸术,人类的精神文明搭上呼啸的高铁轻快前行,文明因纸而灿烂。

蔡伦所处的时代,也是中国科技发展史上的耀眼时期,他改进的造纸术沿着丝绸之路,经过中亚、西欧向整个世界传播,为世界文明的传承和发展做出巨大贡献。

是啊!如果没有纸,我们到哪堆如山的竹简里去翻寻老祖宗的奇思妙想?看看那些龙飞凤舞、栩栩如生的书画作品吧,如果没有纸,我们要到哪个洞窟崖壁上去欣赏它们的美丽?如果没有纸,明月不常有,我们又何以千里寄相思……

“普及万邦,莫非伦纸”,纸的发明造福了全人类。看看那条造纸术的传播轨迹吧。朝鲜、越南、日本……千年以后才传到欧洲,如果不是蔡伦的造纸术,他们还在羊皮上写字。

在蔡伦纪念园,记者看到了多副对联。蔡侯祠的中厅柱联云:

凝忠贤智勇,创造发明传播世界;

集池湖桥亭,弘扬精神激励人民。

此联上联称赞了蔡伦的品行、成就,下联概述了纪念园的景观及意义。

纪念园主大门为三孔拱门,高而阔,琉瓦飞檐,古色古香。拱门墩柱上有楹联两副,主联是:

结绳纪事,甲骨刀镌,简牍盛行,帛缣继起,夸纸轻便合民用;

利废制浆,赫蹄幅薄,蛮笺色美,玉版心澄,颂侯发明开世风。

主联的上联概括了书写媒介的发展历史,强调了蔡伦造纸的发明之功。下联中的“赫蹄”,最初是指一种薄小的絮纸。“赫蹄幅薄”,是对蔡伦所造纸张的品质描绘。“蛮笺”,是指唐代四川地区所造的彩色花纸。“玉版纸”是一种洁白、精良的笺纸。下联表达的是,中国代有名纸,但都离不开蔡伦的首创之法。

边联是:

天工夺巧,纸圣传奇,万世纪功勋,一代才名驰宇宙;

耒水钟灵,明时肇瑞,九州隆庆典,千秋岳色壮山河。

边联赞颂了蔡伦造纸功高寰宇,表达了世人对蔡伦的缅怀崇尚之情。

蔡伦墓在蔡侯祠后面,为单室砖墓,是蔡伦的衣冠冢。墓碑上的“蔡伦之墓”,为郭沫若所题写。

在蔡伦纪念园,记者深刻感受到了“纸圣”蔡伦积极探索、勇于创新、锲而不舍的精神,这种精神也正激励和启迪着无数后人。

……

薄薄一张纸,承载了多历史沧桑,文明闪光?残酷的政治斗争让他的生命非正常地告别了这个世界,这个世界却永远地被他记录而改变了。震古烁今!英国科学家弗兰西斯·培根在评价包括造纸术在内的我国四大发明的时候说:

“它们改变了世界上事物的全部面貌和状态,又从而产生了无数的变化;看来没有一个帝国,没有一个宗教,没有一个显赫人物,对人类事业曾经比这些机械的发明施展过更大的威力和影响。”

震古烁今。“文脉贵传承,风流与日增。千秋存道德,万象有依凭。智者非常智,能人所不能。皇王垂教化,四海见龙腾。”人已矣,纸还在,文脉不朽。即便时代已经到了AI,纸会被完全替代吗?

(本文多参考《中华先贤人物故事汇——蔡伦》·中华书局;《洛阳日报》·《蔡伦造纸影响世界》;《传承非遗 蔡侯纸写千年》;《湖南日报》·《湖湘名人蔡伦始——纪念纸圣蔡伦逝世1900年》;《四大发明之造纸术》·江苏海洋大学机械工程学院;“新湖南·今日视点”《楹联里的湖南(49)丨Sora年代,我们为什么依然怀念蔡伦》等)

张红星教授注解(一):

文脉:文化传承的主干脉络。《文心雕龙·原道》云:“文之为德也大矣,与天地并生者何哉!” 蔡伦革新造纸术,使典籍传世,文脉得以千年延续。

风流与日增:指文化气象与历史积淀。《世说新语》载“魏晋风流”,此喻蔡伦之功超越一时,泽被后世,文明气象如同纸张一般日益丰沛。

千秋存道德:道德为文明根基。《礼记·大学》言“在明明德,在亲民,在止于至善”,蔡伦以匠心造物,践行“格物致知”之德,使文化精神永续。

万象有依凭:万物运行皆赖自然规律与人文秩序。《易·系辞上》“观物取象”,蔡伦造纸以载万象,使天文地理、典章制度皆有所托。

智者非常智:超常智慧源于实践。《孟子·尽心下》“大匠诲人必以规矩”,蔡伦突破传统树皮、麻头制纸之法,革新工艺,化腐朽为神奇。

能人所不能:卓越能力体现于开创性。《后汉书·蔡伦传》载其“造意用树肤、麻头及敝布、渔网以为纸”,突破技术桎梏,成“天下咸称蔡侯纸”。

皇王垂教化:三皇五帝推行教化以安天下。《尚书·洪范》“皇极之敷言”,蔡伦受汉和帝重用,其造纸术助朝廷“宣明政教”,文化普及。

四海见龙腾:中华文明如龙腾四海。《易·乾卦》“见龙在田,天下文明”,蔡伦之功使典籍流通,知识传播,华夏文脉如龙腾跃,辉耀寰宇。

责任编辑:李霞