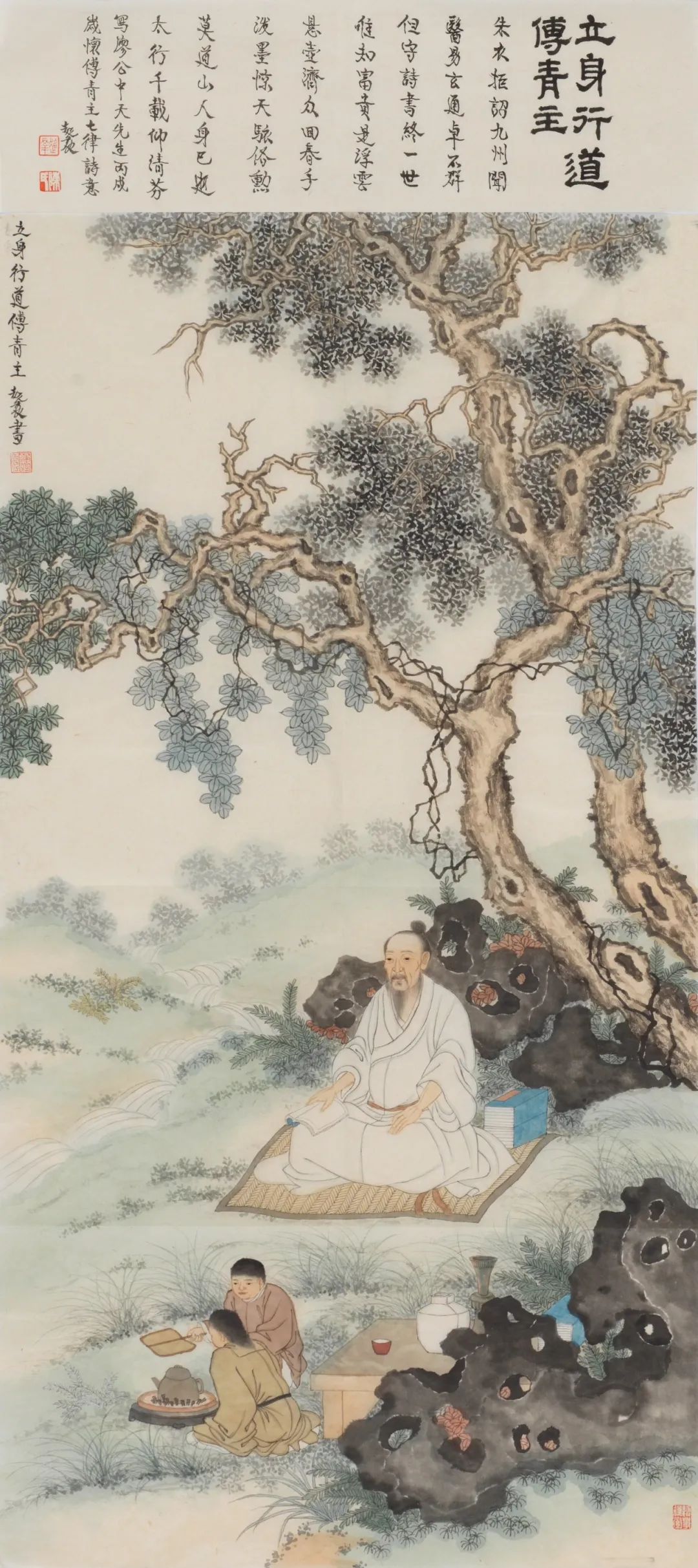

按:《诗说中国》是首部以古诗及注论形式总结和致敬中华民族众多圣贤豪杰的著作,是为了能够不忘初心、牢记使命,总结经验、吸取教训,用古诗概括、歌咏中华民族历代圣贤的生平事迹及其精神风貌,融文史哲于一体,显精气神于一言,唯愿广大青少年通过诵读后烙印于心,得圣贤精神滋养、贯通中华文脉、鼓舞华夏儿女大步前行,慎终追远以继往开来,与古今贤哲一道,为推动实现中华民族的伟大复兴贡献力量。此诗由国画家陈超群绘制《傅青主立身行道自成一家》诗意图,本文选自廖彬宇先生《诗说中国——中国精神之礼义三百图》,全书384篇内容将陆续发布,每幅图之命名均为相关成语。

丙戌岁怀傅青主七律

朱衣拒诏九州闻,医易玄通卓不群。

但守诗书终一世,唯知富贵是浮云。

悬壶济众回春手,泼墨惊天骇俗勋。

莫道山人身已逝,太行千载仰清芬。

黄德劲先生诗评:

清初的卓异人物之中,傅青主绝对是独树一帜的一个。他文武兼雄,成就巨大,而又特立独行,不拘于俗。他是诗人,是医圣,是大侠,又是书画家,思想家,学术大家,抗清志士。彬宇先生怀傅青主七律,通过“医易玄通”“泼墨惊天”等多元意象,重构其“遗民——医者——狂士”的三重身份,读来让人遥想其人,不胜敬慕!全诗暗合《周易》“穷则变,变则通”之理,将傅山的个体命运升华为文化守夜人的精神史诗。

傅山(1607年——1684年),初名鼎臣,字青竹,改字青主,山西阳曲人(今山西省太原市尖草坪区向阳镇西村)。傅山“博极群书,时称学海”,对儒学佛学、经史子集、文学诗词、书法绘画、金石考据、医学医术无所不通,知识之广,成就之大,在清初诸儒中,无出其右者。傅山的书法被时人尊为“清初第一写家”,又被认为是明末清初保持民族气节的典范人物,在梁羽生的《七剑下天山》中,还是医剑双绝的武学宗师。

傅青主与顾炎武、黄宗羲、王夫之、李颙、颜元一起被梁启超称为“清初六大师”。顾炎武先生则言:“萧然物外,自得天机,吾不如傅青主。”梁启超先生更言:“山西人物,当推傅青主为第一,其骨鲠气节,学问艺事,皆开清季三百年新局。”

傅山一生大致可以分为三个阶段:

早年,他曾作为学生领袖,为昭雪平反袁继咸冤案,反对腐朽的宦党和黑暗的暴政,领导全省诸生进京请愿,持续半年,成为中国近代早期学生运动的先声。

中年,曾从事秘密反清活动20余年,在49岁时被逮下狱,一年有余,几经严讯,抗词不屈,坚持斗争。

晚年,他主要从事著述,曾先后接待或拜访了以顾炎武为代表的一大批文人学者,成为当时思想文化界的领袖,并以73岁高龄,绝食七日,拒绝参加清廷为笼络汉族知识分子所举办的博学鸿词科考试,成为保持独立人格的知识分子的典范。

当代学者研究认为,“他是中国步入近代社会之前的最后一位草书大师”“狂草大师”,同时是正处于萌芽的关键时期的“碑学思想的最早的雄辩鼓吹者”和探索实践者。尤其他精通医经脉理,擅长妇科及内外诸科,当时“人称医圣”。

“既是为山平不得,我来添尔一峰青!”(《青羊庵三首》)。傅山确实称得上当时中国思想文化界一座拔地凌空、多姿多彩的青峰奇岭!

谨依廖彬宇先生诗意,以“富贵浮云”“回春天手”“泼墨惊天”简析之。

富贵浮云

“朱衣拒诏九州闻,医易玄通卓不群。但守诗书终一世,唯知富贵是浮云。”全诗的首联与颔联,表达了傅青主一生的风骨——保持人格独立,拒与清廷合作。即便富贵诱人,不如诗书守身。

“傅山,阳曲人。六岁,啖黄精,不谷食,强之,乃饭。读书过目成诵。明季天下将乱,诸号为搢绅先生者,多迂腐不足道,愤之,乃坚苦持气节,不少媕冘。”(《清史稿》)

明万历三十五年(1607年)六月十九日,傅山出生于官宦书香之家,曾祖傅朝宣曾为宁化府仪宾、承务郎,祖父傅霖累官山东参议、辽海兵备。其父傅子谟终生不仕,精于治学。傅山少时受到严格家庭教育,博闻强记,读书数遍,即能背诵。

傅山六岁时开始食用黄精,不再吃五谷杂粮。15岁参加了山西提学副使文翔凤主持的童生考试,录为博士弟子员。20岁“试高等食廪气”,成为一名廪生。31岁,袁继咸修复三立书院,选拔300余名才士到三立书院学习,傅山深受器重。

随后提学袁继咸被阉党成员张孙振诬陷,傅山约集同学,三次上书为老师申冤。最终在各方面努力下,袁继咸得以洗清冤屈,傅山也因此名声大噪。袁案结束后,傅山返回太原,远离官场,在寺庙中悉心博极群书,掌握了大量丰富的知识。

明朝末年,天下即将大乱,那些被称为士大夫的人,大多迂腐不堪,不值一提。傅山愤慨于此,坚守气节,决不随波逐流。崇祯十六年(1643年),傅山受聘于三立书院讲学。

未几,李自成起义军以及清军先后攻占北京,明亡。傅山闻讯写下“哭国书难著,依亲命苟逃”的悲痛诗句。为表示对清廷剃发的反抗,他拜寿阳五峰山道士郭静中为师,身着红色道袍,号为“朱衣道人”,别号“石道人”。

41岁,袁继咸誓不降清被杀。傅山密潜入京,收集袁继咸遗稿。清顺治十一年(1654年),傅山因南明总兵宋谦在晋豫边界起事反清,事败下狱,成“谋逆钦犯”,同时被捕的还有其子傅眉,后又讯其弟傅止。这就是著名的“朱衣道人案”,傅山侥幸得脱。

康熙十七年(1678年),清廷为笼络遗民,特设博学鸿儒科。傅青主被地方官强抬入京,却在殿前佯装昏厥,以布衣之身拒受朱衣官袍。他在寓所墙壁题诗“既是为山平不得,我来添尔一峰青”,将诏书比作铲平气节之山的工具,自己却要做不可磨灭的孤峰。这一事件震动朝野,《清史稿》记载其“固辞,有司强迫之,至以死拒”,其气节之名遂传遍九州。

这也就是“朱衣拒诏九州闻”。彬宇先生怀傅青主七律之首联以“九州闻”放大事件影响力,暗合《春秋》笔法“一字褒贬”,与另一位文坛巨擘钱谦益的“两朝领袖”形象,形成鲜明的道德对比。

雄才大略的康熙帝在清政府日益巩固的康熙十七年颁诏天下:“自古,一代之兴,必有博学鸿儒,振起文运,阐发经史,润色辞章,以备顾问著作之选。朕万几余暇,游心文翰,思得博学之士,用资典学……凡有学行兼优、文辞卓越之士,不论已仕未仕,令在京三品以上,及科道官员,在外督抚布按,各举所知,朕将亲试录用。”康熙令各地举荐博学之士并送至北京。

“博学鸿词科”旨在笼络那些有名望、有影响的学者,以泯除亡明遗老们的反清意识。这一年傅山已七十二岁高龄,吏科给事中李宗孔、刘沛先推荐傅山应博学鸿词试。傅山听到消息后,坚决称病推辞。他在《病极待死》诗中写道,“生既须笃挚,死也要精神。”“此行若得生还里,汾水西岩老首邱。”但阳曲知县戴梦熊奉命促驾,于第二年年初命役夫强行将傅山抬着硬送到北京。

去京途中,傅山悲愤交集,寝食皆废,用锥子刺破两腿,到了京城已骨瘦如柴。他拒不入城,卧病于崇文门外三十里的久无人烟的圆教寺中,以病重为由,卧床不起,不肯应试。由于傅山的声望,清廷文华殿大学士兼吏部尚书冯溥并一干满汉大员隆重礼遇,多次拜望诱劝,傅山巧妙地卧床不行迎送礼。

魏象枢以傅山老病向康熙报告,皇帝居然恩准免试,授封内阁中书之职。冯溥劝傅山入朝叩谢这种特殊的恩宠,但他仍以病为由拒绝,坚决不去叩头谢恩。不得已冯溥派人强行抬着傅山入朝。到午门,傅山直挺挺地站在那里,冯溥上前强拉他叩头谢恩,傅山有意禁不住扑倒在地,以示志节不屈。第二天,傅山便匆忙回山西了。

傅山离京返回太原后,地方诸官闻讯都去拜望,并以“内阁中书”称呼。对此,他低头闭目不语不应,泰然处之。阳曲知县戴梦熊奉命在他家门首悬挂“凤阁蒲轮”的额匾,傅山凛然拒绝,毫不客气,表现了自己“尚志高风,介然如石”的品格和气节。之后,他至死都自称为“民”,避居乡间,同官府若水火,继续从事著述,曾先后接待和拜访了不少文人、学者,成为与清政府不合作的在野的思想文化界的领袖和代表之一。

傅山精研《周易》,将阴阳五行学说融入医术。他在太原开“卫生馆”行医,对贫者施药分文不取,富者却需以字画交换。《傅青主女科》中“带下俱是湿症”之论,颠覆传统医理,其医案常夹杂易卦推演,如治肝郁用“震卦疏木法”,医易交融之妙,令后世医家叹为观止。此正是“医易玄通卓不群”。“玄通”二字取自《道德经》“微妙玄通”,却赋予新解:

傅山将《周易》“穷变通久”思想注入医学,较张介宾《类经》更具哲学突破。同时用道家语隐喻傅青主在明亡后示人以道士身。

“但守诗书终一世,唯知富贵是浮云。”明亡后,傅山隐居太原松庄,书斋“霜红龛”得名于深秋枫叶如血。他在此著《霜红龛集》,考证《墨子》《公孙龙子》,批注《庄子》时写下“天下者非一人之天下”的惊世之语。康熙二年(1663年),顾炎武来访,二人于窑洞中彻夜论学,傅山以“经术蔽腐儒,文章救敝帚”批判空谈理学,主张“字字皆血”的真学问。其诗文如《甲申守岁》中“梦入故园频见鬼,起看天地独疑春”,字里行间尽显遗民悲怆。

傅山家族原为太原望族,其父傅之谟曾任明末教授。甲申国变后,他散尽家财资助义军,晚年穷困至“瓦灶绳床,书卷药囊而已”。山西巡抚蔡懋德曾赠银百两,他转手救济流民;富商梁檀以千金求字,他回赠“竹雨松风琴韵,茶烟梧月书声”联语,却分文不取。临终前嘱咐子孙“不冠不敛,以布衣殓”,墓前仅立无字青石,践行“生既须笃挚,死亦要精神”的誓言,真正是“富贵于我如浮云”。

回春天手

“悬壶济众回春手”——傅青主是医学大家,尤其医德仁心,令世人尊重。

顺治十一年(1654年),傅山行医至平定州,见瘟疫横行,遂露天设诊,日诊百人。他发明“辟瘟丹”,以苍术、雄黄、朱砂入药,命弟子在井边免费发放。某年寒冬,见乞儿冻伤溃烂,他创“冻疮方”,以桂枝、红花煮水熏洗,并写下《冻疮论》传抄市井。其医案中记载:“一老妪目盲三十年,以羊肝配决明子,百日复明”,这般奇迹,在《山西通志》中列为“神医异迹”。

傅山生前,“擅医之名遍山右,罔弗知者”,“人称医圣”。对傅山的医学水平和境界,张凤翔在《傅青主女科·序》中与汉代名医张仲景作了一个比较:“昔人称张仲景‘有神思而乏高韵’,故以方术名。先生既擅高韵,又饶精思,贤者不可测如是耶?”这一比较,确实道中了傅山与一般良医、名医以至如张仲景者的差别。

傅山的“高韵”,是由他关心民生疾苦、“爱众”的高尚思想情操、“时称学海”的渊博知识学问与可贵的开拓独创精神所融成的一种素质。傅山的“高韵”与“精思”,体现在他的医论与医术中,也体现在他的临床医学著作中。

傅山论医,首重医德,强调“医王救济本旨”。傅山明确提倡爱人、关心人的人道主义和“慈和恺悌”的医疗态度。在《医药论略》中,傅山还一针见血地批评那些自以为是、自诩其技、草率对待病家的医生,指出其实质:“卤莽应接,正非医王救济本旨。”傅山终其一生,身体力行,实践了这一“本旨”。他自谦医术平凡,偶然行医,但踵门求医者不断,傅山也不收酬金,只求眼前食足。结果东家送米,西家馈梨,农家对他十分友好热情。他还不辞辛苦,远途出诊,救治危急。

清初局势相对稳定之后,傅山与子侄在太原开设卫生馆时,曾作儿辈卖药城市》五律十二首,写出了他此时的心境:“为人储好药,如我病差安。”推己及人,把病家的痛苦看成自己的痛苦,以高度的同情心救治病人,同样说明他的医德是发自内心的,自觉的。晚年,他拒绝做官,“避居远村,惟以医术活人。求方者户常满,贵贱一视之,从不见有倦容”(全祖望《阳曲傅先生事略》)。他特别同情那些穷苦潦倒之人,据《茶余客话》记载,他每每在游玩寺观之时,“闻病人呻吟,僧言羁旅无力延医耳,先生即为治剂,无不应手而愈。”

傅山对医学经典著作和基础理论非常重视,他提倡精读医经,本人则对《内经》极为精通,并与诸子学互参,多所发明。他在《医药论略》中开宗明义地指出:“药性大纲,奠过于精读经录及历代以来续入本草。”这里虽然直接说的是“药性大纲”,但实为整个医药大纲。只有精读经典,熟和精通《内经》《难经》《神农本草经》和《伤寒论》等四部经典,才能掌握中医的基本理论和临床基础。

以诸子学与医学互参,融会贯通,互相发明,是傅山研究医学的一个重要特点。他的医学知识帮助他研究诸子,他的哲学知识又加深他对医经的理解。傅山读“子”悟医,由此引申出一个逆命题“气不道则死矣”,进一步印证了中医学说中“气”的机制及重要性。

傅山有一则杂记:

医犹兵也。古兵法阵图,无不当究,亦无不当变。运用之妙,在乎一心。妙于兵者,即妙于医矣。总之,非不学问人所可妄谈。

这段论述,畅快淋漓,言简意赅,精辟之至。它援引军事说医学,指出其共同之点,一是对待古代医籍如同对待古代兵法阵图,必须全面研究,深入钻研,“无不当究”,但又不可泥古不化,如赵括纸上谈兵一流,而要从实际出发,审时度势,因人因地因时制宜,即所谓“无不当变”;二是掌握基本方法之后,贵在“运用之妙”,而运用之妙又系于一心,全在于调动智慧,精心策划,运筹帷幄;三是一个高明的军事家同一个高明的医学家有共同之处,因为表里虚实、攻防战守,事虽异而理实同,“妙于兵者,即妙于医矣”;四是兵与医都需要广博的知识基础和高超的思维能力,都是没有学问之人“不可妄谈”的事关重大的专门之学。傅山此论,比一般以兵法喻治法、以兵法指导组合方剂,看得更深、更广,提到了根本方法论的高度。

傅山在药物学和方剂学方面,注重“用药之微”,认为“处一得意之方,亦须一味味千锤百炼。‘文章自古难,得失寸心知’,此道亦尔。”写文章自古以来就难,需要精心构思,反复锤炼,字斟句酌。处方用药,也是如此,并不止于确立治疗原则,更不是胡乱抄用成方,而要多方思考,仔细推敲,做到“一味味千锤百炼”。

傅山的临床医学著作,过去一般公认的是《傅青主女科》。近年来,经过学者们多方考证,证明他医学著作甚多,由于政治的原因,当初采取“秘传”“秘授”的方式,曲折流传下来。中医学界近年来对这些著作进行了不同程度的研究,证明这些著作为傅山所著,并且理论造诣高深,奇论创见颇多,临床疗效显著,是明清以来对祖国传统医学的重大发展。这些医学著作中,包括:

(1)临床基础理论著作《外经微言》,清代抄本,共分九卷;(2)药物学著作有《本草秘录》,已绝版,有传抄本;(3)综合性临床著作有《辨证录》《大小诸症方论》和《石室秘录》;(4)专科著作有《傅青主女科》《傅青主男科》《青囊秘诀》(外科)。《青囊秘诀》把外科疾病视为整体病变的局部表现,对21种疮疡,使用98条方剂口服内消,形成了系统的以消、托、补为主要内容的理、法、方、药完备的外科医疗体系。《女科》《男科》则流传更广,尤以《女科》著名,在当代中医妇科仍奉为案头必备之书。

傅山重视脏腑辨症,尤其以《女科》为典范。《女科》治疗妇科诸症,多从调理肝、脾、肾着手,治肝之中,舒肝为先。因为女子易伤感情,遇事不遂,每多肝郁,而肝气抑郁,疏泄失常,导致经、带、胎、产诸疾。因此傅山以扶正解郁之法,舒理肝气,育阴养血,益气健脾,疗效极好。傅山创制了数以百计的方剂,特点是组方严谨,配伍精当,味少剂重,力专效宏。

傅山是一位医疗道德高尚、理论造诣高深、医学著作丰富、医药技术精良的医学家。无论是从他的著作中看,还是从他的医疗实践看,都是一位罕见的医学全才。

泼墨惊天

“泼墨惊天骇俗勋”——“泼墨”双关:既指其焦墨山水画《丘壑磊砢图》的视觉震撼,亦喻《作字示儿孙》“作字先作人”的道德书写观,较董其昌“淡墨轻岚”说更具批判力度。

傅山书法以“连绵草”独步天下,其《天龙禅寺诗》笔势如惊蛇走虺,单字“佛”高达丈余,墨痕渗透九层宣纸。他在晋祠题写“难老”匾额时,故意将“难”字右部写成反文,暗喻“反清复明”。康熙二十三年(1684年),于双塔寺墙壁狂书《金刚经》,忽暴风大作,墨迹未干而渗入砖石,至今雨后可显字痕,人称“天龙笔痕”。王铎评其书:“如老熊当道,百兽震恐”,赵执信更叹“气在笔墨先,神超形骸外”。

傅山的书画很好地体现了文人画的精神,也是他文艺思想的最好载体。他的“四宁四毋”——宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排的审美思想贯穿于书画创作的始终。

傅山对于晋之二王,唐之旭、素,对于宋之米南宫、黄山谷,明之祝枝山等都进行了深入的研读和临习,而对于唐代的颜真卿和明代的徐渭在心理上更有契合点,书写起来不在乎一点一画是否遵守规矩,在字势与章法上追求狂怪与险绝,其奔雷坠石般的狂飙气势足以给人以视觉上的震撼。其草书字形圆转、畅达,线的运用是率性而为、意气风发,即使是运笔转折处也常常极少顿挫,靠左右摆荡与翻转的动作来驾驭笔毫,以保持书写的流畅感与连贯性。如其最具代表性的《五峰山草书碑》所缠绕连绵的程度,超出凡想。

傅山那“如同用燃起的激情一样喷发出来的笔法在飞舞”的书法技艺“从积淀沉重的古典书法格调中开放出来”的自我,终借独特之“连绵”书风脱颖而出,得到了历史的肯定。“傅山书法人书合一,博大精深,妙造自然,其精品观之如临深山大川,苍茫之气直袭人面,振人心肺,长人志气。他的草书,于右任爱其‘生龙活虎’,章太炎谓其‘挽强压骏’,郭沫若赞为‘志在千里’,皆推崇备至。”

傅山绘画的经历没有专门的记载,流传下来的画与书法作品相比的确很少。其原因傅山在《题自画老柏》云:“老心无所住,丹青莽萧瑟……掷笔荡空胸,怒者不可见。笑观身外物,消遣又几日。”可见,作画是胸中被“怒者”充塞,傅山书法精到,不得不排遣的时候才绘画。

康熙时的文坛领袖王士禛在《池北偶谈》中将傅山的画列入“逸品”,清末书画理论家秦祖永在《桐阴画论》称傅山为“书画大家”,将其画列入“神品”。自宋以后,中国文人对绘画作品的最高评价是逸品。傅山的画作虽然不多,但很具特色。清代张庚在《国朝画微录》上称傅山“善画山水,皴擦不多丘壑磊砢,以骨胜”。现代著名美术家刘开渠则在他的短文《傅山及其艺术》中,从技术层面上总结了傅山绘画的三个特点:第一,不皴擦或少皴擦、不渲染或少渲染。“一般来说,中国山水画多数都是要皴擦、渲染的。青主不用复杂的方法,主要用极单纯的线条来表现。”第二,他在画上不巧饰、不故媚,不要人夸颜色好。“这样不想在纸上讨巧见功的书画家,是不多见的。”第三,从自然中得到启发,创造了新的丘壑。一般画家只知道从笔墨上下功夫,殊不知丘壑不高,一幅画多半算失败了,笔墨再好,也是不会提起精神来的。

俞剑华在《中国绘画史》中评道:“明末清初之际,奇节异行之士,痛祖国之沦亡,哀民族之宰割,而又无力反抗,其牢骚抑郁不平之气……遂一寄于画。”傅山为数不多的花鸟画也同样表达了他的亡国之痛和满腔的悲愤,以及做人的信念。如他的一幅《梅兰竹菊》四君子画,梅花题款为:“江北无梅只有雪,霞光万里清而洁。兴来写得一枝春,人力能补天地缺。”

傅山书名巨大,掩盖了其绘画成就。他的画独立于诸家各派,虽没有他同时代的八大山人、石涛等醒目逼真,技法也不讲究,但跌宕疏狂,意境古抽,气概磊落不凡。他的写意书法与画面共融一炉,纵横挥洒,抒发胸中的愤懑抑郁不平之气。虽笔墨寥寥,却蕴含一派粗犷豪放之风,散发着一股潇洒脱略之气。

傅山流传下来的书画作品分别收藏于北京故宫博物院、中国国家博物馆、山西博物馆、晋祠博物馆、上海博物馆、南京博物院、河南博物馆、湖北博物馆、开封市博物馆和成都杜甫草堂等十多家文博单位以及个人,收藏较多的是太原晋祠文物管理所。2007年陕西人民出版社出版了《傅山书法全集》,收录了傅山从青年到晚年的一千多件书法作品。傅山的绘画作品已于1962年由人民美术出版社出版,书名为《傅山书画选》,收入画作二十五幅;1964年上海人民美术出版社出版的《傅山画集》,收入画作四十幅。

康熙二十三年(1684二月初九,儿子傅眉过世,年近八旬的傅山痛不欲生。他用血泪一口气写了十四首《哭子诗》,其中有“尔志即我志,尔志惟吾知”和“吾诗惟尔解,尔句得吾怜”这样刻骨铭心的句子。这些诗写出了自己和儿子在诗歌、书法、政治志向上的默契和一致,悲痛之情溢于言表。白发人送黑发人,人生最大的悲痛莫过于此,傅眉的去世是对傅山一生最沉重的打击,相隔四个月零三天,傅山亦于六月十二日(公历7月23日)病故于西村,终年七十八岁。临终遗言:“我殁后以朱衣黄冠殓。”表明他至死保持了自己的政治和思想的信仰。

傅山墓地在阳曲西部,即今太原市西北的山丘间。据《阳曲县志》记载:出葬那天“四方来会送数千人”。连清政府的许多高官重臣都送来祭文,内阁大学士陈廷敬写道:“儒林恸失其师表兮,四方闻讣而含悲。”在傅山死后二十五年,也就是康熙四十八年,由于他在知识分子和平民百姓中享有极高的声望,阳曲县学乡贤和太原三立祠以傅山入祀。到了清代末期光绪七年(1881),张之洞出任山西巡抚,在太原创立书院令德堂,设“四征君祠”,傅山再成四位入祠受祭者之一。辛亥革命后,1917年民国政府在太原专建了“傅公祠”,阎锡山写了“尘表孤踪”的牌匾。近现代著名的学者、教育家和诗人江瀚为“傅公祠”作对联云:“论三晋人豪,迹异心同,风亮日永;作百世师表,顽廉懦立,霜满龛红。”到了现代,复旦大学校长、著名史学家蔡尚思对他的评价更高,说:“他是一个多面手,对经学、史学、诸子学、道教、佛教、诗、文、杂剧、字、画、金石学、音韵学、训诂学,以及医学等无所不长,不仅为明清间各大学者如黄宗羲、顾炎武、王船山等所不及,也为古来学者如苏东坡等所难比。”

傅山在他的著作和书画题款上,经常别署公之它,亦作公他,又号石头、石道人、石老人、啬庐、随厉、六持、丹崖子、丹崖翁、浊堂老人、青羊庵主、不夜庵老人、傅侨山、松侨老人、朱衣道人、酒道人、酒肉道人,或径称居士、傅道士、傅道人、傅子,又称老蘖禅、还阳真人、真山、侨黄真山、五峰道人、龙池闻道下士、观化、花翁、橘翁、大笑下士、西北之西北老人,又传一字仁仲,亦字子通。用现代的话说,傅山也许算得上世界上“笔名”最多的作家之一吧,而这些笔名又无不体现了这座“奇峰”的经历、思想和性格。

“莫道山人身已逝,太行千载仰清芬。” 彬宇先生以“山人”解构官方史观,呼应傅山自况“太原人作太原侨”,将个体生命纳入文化基因传承谱系。同时也寓意人如其名。在朱衣与泼墨的张力间,傅山完成了从遗民到文化先知的蜕变,其精神海拔堪比太行。

傅山晚年隐居中条山,采药时常登临绝壁,在《太行》诗中写道“紫团青霭三千丈,黄土丹砂百万秋”。康熙二十三年(1684年)四月,七十八岁的他在书写《逍遥游》批注时溘然长逝,案头未干墨迹写着“大鹏飞兮振八裔,中天摧兮力不济”。三百年后,太原碑林中的《哭子诗》石刻,斑驳字迹仍可辨“生时自是天朝人,死作黄冠亦大明”的血泪之句,太行群峰间,清芬永驻。

傅山逝世后,民间将其药方刻于木版,沿汾河流域漂流传播;晋商将“傅山字号”奉为诚信象征,票号账簿必钤其“学问道德”闲章。民国年间,章太炎在《訄书》中称其为“明末清初第一完人”;鲁迅收藏其《霜红龛集》手抄本,批注“字字皆孤臣血泪”。今日太原傅公祠内,那件他拒穿的朱衣官袍与沾满药渍的布衫并悬梁间,一红一青,恰似其人生的双重绝唱——既是大明遗民的赤胆忠心,亦是文化昆仑的青山不老。

公元1678年的某个寒夜,七十三岁的傅青主面对清廷特使,从容脱下象征明王朝的朱红道袍。这个被历史反复铭记的瞬间,恰似他跌宕人生的缩影——在改朝换代的惊涛骇浪中,这位山西奇人以孤峰绝巘之姿,在医术、书法、气节的巅峰处镌刻下永恒的坐标。

当甲申之变撕裂山河,傅青主选择以“朱衣”为甲胄。他秘密联络反清义士,在五台山深处组建“朱衣道人社”,白衣渡江的壮举化作三晋大地上的星火。康熙十七年的博学鸿儒科考,面对满朝公卿的延请,这位布衣隐士以“头晕目眩”为由拒不应召,却在离京路上写下“既是为山平不得,我来添尔一峰青”,傲骨铮铮。

悬壶济世的竹杖芒鞋间,藏着医圣的仁心。傅青主在太原街头开设卫生馆,穷苦病患求医分文不取。他独创的“生化汤”。“完带汤”至今仍在妇科圣典中绽放异彩,而《傅青主女科》更开创中医妇科辨证施治之先河。药香弥漫的书斋里,《霜红龛集》四十卷将易学玄理与诗文歌赋熔铸一炉,笔锋所指皆是天地正气。

宣纸上的狂草如惊雷破空,傅青主的书法恰似其人格镜像。他独创的“连绵草”在飞白处见风骨,在顿挫中显气节,王铎评其书“龙跳天门,虎卧凤阙”。当晋商大贾以千金求字,他却在贫民窟的土墙上恣意挥毫;康熙帝索要墨宝,他偏在佛经抄本中暗藏反清密语。这种“宁丑毋媚”的艺术追求,实为遗民志士的精神图腾。

三百年后登临太行,犹见苍岩叠翠间傅山书院檐角飞举。这位集医圣、书豪、遗民于一身的文化巨擘,早已将“富贵浮云”的箴言化作民族精神的基因密码。他的生命轨迹如同其独创的“四宁四毋”书论,立身行道,卓尔不群,自成一家,名垂后世,在历史长河中永远闪耀着孤绝而璀璨的光芒。“莫道山人身已逝,太行千载仰清芬”!

(本文多参考《傅山传》·侯文正;《傅山》·谢建华)

张红星教授注:

1. 朱衣拒诏

史实:康熙十七年(1678),傅山拒应博学鸿词科,被强行抬至北京后绝食七日。《阳曲县志》载其“七日不食,气息奄奄”。

象征:朱衣为明朝国色,喻“忠贞不二”;“拒诏”实为对“夷夏之辨”的终极坚守,较顾炎武“亡国/亡天下”论更具身体政治学意义。

2. 医易玄通

学术:傅山著《周易音释》《外经微言》,以易理解《内经》,提出“医者意也,意之所解,不可言传”的直觉诊疗观。

典源:化用孙思邈“不知易,不足以言太医”,但突破“医易同源”传统,开创“以易革医”新径。

3. 骇俗勋

艺术史定位:指其书法“四宁四毋”理论(宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排),打破赵孟頫帖学传统,启碑学先声。康有为评“傅山书法如老将布阵,不可端倪”。

4. 太行清芬

地理:傅山晚年隐居山西太行山,作《西村》《太行》诸诗。

隐喻:化用《文心雕龙》“并穷高以树表,极远以启疆”,喻精神遗产如山脉永恒。

————————————————————

《诗说中国——中国精神之礼仪叁百图》为廖彬宇先生古体诗集,《礼记》云“礼仪三百,威仪三千”,彬宇先生汇集历年吟咏往圣先贤及其事迹的古体诗384首,透过圣贤事迹来讲述中国故事,弘扬中国精神,发扬礼乐文明。该文献简单易记,大雅斯文,使圣贤精神能够让人口耳相传,深入人心。是坚定文化自信,弘扬中华优秀传统文化的心血之作。既是歌颂古今贤哲,致敬圣贤,也是献礼新时代,为中华民族伟大复兴贡献绵薄之力。

责任编辑:李霞