央视网消息:“十四五”规划《纲要》明确提出,要让卫生健康体系更加完善,每千人口拥有执业(助理)医师数达到3.2人,人均预期寿命提高1岁。这组关键指标一头连着医疗资源供给,一头系着群众健康质量。实际完成情况如何呢?我们一起来看。

根据2024年末的数据显示,我国每千人口执业(助理)医师数已提升至3.61人,人均预期寿命提高到79岁,双双提前达标。其中,人均预期寿命不仅超额完成“提高1岁”的要求,更比世界平均水平高出5岁。

人均预期寿命的提升离不开医疗体系建设的发展,而在医疗体系建设中,一个很重要的指标就是代表医疗服务能力的每千人口拥有执业(助理)医师数,我国每千人口拥有执业(助理)医师数从2020年的2.9人增加到了2024年的3.61人。

一方面,我们建立了覆盖城乡的紧密型县域医共体,让基层医疗机构有能力、有资源为居民提供常见病、多发病的诊疗服务。同时,大力发展家庭医生签约服务,把健康守门人送到了百姓身边。

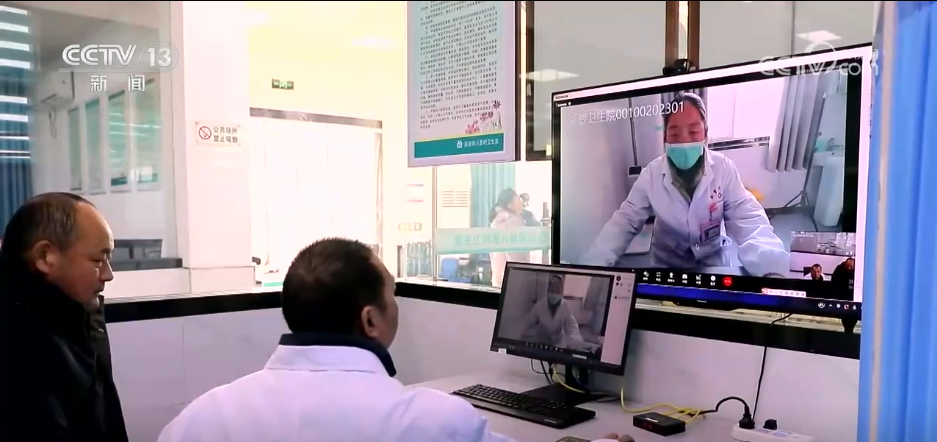

“十四五”期间,国家还建立13个类别27所国家医学中心和125个国家区域医疗中心。河南的心脏病患者在当地的区域医疗中心就能手术康复,宁夏的重症病人在家门口就能请到北京的专家会诊。

全国累计改造城镇老旧小区24万多个

健康是幸福的基石,而一间温馨的住房则承载着一个家庭对美好生活的期盼。“十四五”交出了一份温暖人心的成绩单:全国累计改造城镇老旧小区24万多个,惠及4000多万户、1.1亿多人。不仅超额完成规划目标,更切实提升了亿万居民的居住品质。

中国城市规划设计研究院城市更新分院院长 范嗣斌:2019年摸底的时候老旧小区有30多万个,涉及到7000多万户,其实也是一点好几亿人的民生,量大是一方面,因为中国国情不同,同样叫老旧小区改造,可能广东跟东北,上海跟西部就还是有差别,怎么去平衡,强调因地制宜、因城施策。

数字背后,是千千万万个家庭的期盼,也是实实在在的民生挑战。在很多城市的老旧小区里,爬楼梯难、管线老化、空间拥挤,是居民生活里的“老大难”。

“十四五”期间,通过“楼道革命”“环境革命”“管理革命”,各地对老旧小区进行了全方位的“体检”和“手术”。面对全国几十万老旧小区,没有统一的改造模板,每个方案都得贴着居民需求来。这背后是一个个难啃的“硬骨头”。改造资金从哪儿来?居民意见怎么统一?后续管理如何长效?

中国城市规划设计研究院城市更新分院院长 范嗣斌:从过去简单的政府一包到底变成群众主动要改,共同缔造,共谋共建,到共治共享。钱从哪来?现在也提倡政府补贴一点,市场筹集一点,居民自己再出一点。

正是这一系列实打实的努力,让我们不仅提前超额完成了“十四五”规划的目标,也让万千老旧小区焕发了新生。

我国基础教育已达世界高收入国家平均水平

在“十四五”的发展蓝图中,教育作为民生领域的关键一环,其建设也在稳步推进。2024年,我国学前教育毛入园率达到92%,高中阶段毛入学率稳定在92%,高等教育毛入学率达到60.8%,三项关键指标均提前完成预期目标,我国基础教育已达到世界高收入国家平均水平。

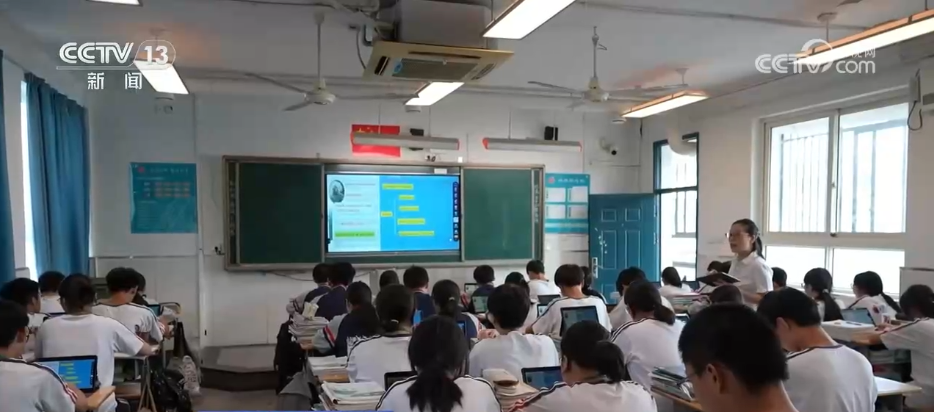

亮眼成绩的背后,是一场覆盖全国的教育攻坚战。面对城乡、区域发展不平衡的难题,国家启动了“义务教育优质均衡创建”和“县中托管帮扶”等专项行动。通过“集团化办学”等模式,把优质学校的师资和管理经验输送到薄弱学校,努力缩小校际差距,让更多孩子在家门口就能享受到优质教育。

在硬件投入和政策扶持的基础上,我们还借助科技的力量,为教育公平插上了翅膀,让优质教育资源得到了共享。

民生提质 托举幸福

“十四五”规划《纲要》提出了七项民生指标,在20项主要指标中占比超过三分之一,是历次五年规划中最高的。五年过去,我国建成了全球规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系,居民收入增长与经济增长基本同步,城乡收入相对差距进一步缩小。

五年间,全国城镇新增就业累计达5921万人,超额完成5500万人的目标任务;居民收入与经济增长基本同步,2024年全国居民人均可支配收入达41314元,比2020年增加9125元;社会保障网越织越密,越织越牢。基本养老保险参保人数达10.72亿人,参保率升至95%以上;基本医保参保13.27亿人,跨省异地就医直接结算惠及5.6亿人次。

从“饭碗”到“钱袋”,从保障到增收,这些跳动的数字勾勒出一幅幅幸福生活的生动画面,为我们迈向共同富裕的宏伟目标,注入了坚实的力量。