央视网消息:在四川成都新津,一种名为黄辣丁的小鱼因其鲜嫩独特的风味成为很多食客必来打卡的美食。这条小鱼还催生出了一条远近闻名的美食街区,持续带动了当地的餐饮和文旅消费。

说起美食街,大多汇集了天南地北的各种食物,但是在成都市新津区,这条街就以单一的鱼类品种黄辣丁来命名。在这条不足一公里的街道上大约有20多家主打黄辣丁的餐饮店,每到饭点,这儿食客云集,车来车往,空气中满是麻辣鲜香的味道。

食客点单,后厨现捞现杀——去鳃、剪腹、冲净。手速快的师傅3秒钟就能处理好一条小鱼。热油下锅“滋啦”作响,麻辣的红油包裹着鱼身、泛着油光,筷子轻轻一挑,鱼肉还带着颤巍巍的鲜嫩劲儿。

新津黄辣丁鲜美独特的味道吸引了众多食客前来尝鲜,每逢用餐高峰,这条美食街一天就能卖出2000多斤黄辣丁。

成都新津五河汇聚,得天独厚的水资源不仅孕育了品质上乘的国家地理标志产品——新津黄辣丁,这里还出产鲈鱼、江团、叉尾鮰等26种鱼鲜产品。除了经典味道的黄辣丁,炝锅桂鱼、家常江团等鱼鲜菜品也常年占据着食客们的必吃榜单。而在每年国庆前后,围绕当地特色鱼鲜推出的安西鱼头火锅节不仅汇聚了餐饮人气,也拉动了当地的文旅消费。

据了解,目前新津区已有超过一千家鱼鲜餐饮企业。当地通过举办龙舟会、赛艇比赛、鱼头火锅节、春夏垂钓等特色活动,持续挖掘地标鱼鲜产品的美食文化价值,推动农商文旅深度融合,为区域消费市场注入强劲动力。

四川成都:绿色养殖实现经济生态双提升

美味的鱼鲜离不开优质的源头供应。成都新津有8000多亩的养殖水面,当地通过科技赋能生态养殖,不仅让鱼儿长得更好,还构建了从池塘到餐桌、从废料到资源的全产业链绿色循环模式。

金秋十月,成都新津的这个渔场也迎来了收获的季节,这里有40多万斤鱼类等待着出网。

入秋后,黄辣丁、鲈鱼、江团等鱼类陆续进入成熟期,水产养殖的旺季随之而来。在新津这处现代化的养殖基地,工作人员撒下饵料,池内鱼儿争相觅食。基地采用高位池养殖技术,实现循环水无污染零排放。同时通过智能检测、数据把控等手段,模拟野生生长环境,控制鱼儿体重,使其肉质更加细嫩,产量也直接提升了五倍以上。

好水好技术是美味的基础保障。新津的这座现代化鱼类饲料加工厂,通过研究不同鱼种在自然生长环境中的喜好,经过多年技术改良,科学配比饲料,让鱼儿们吃得开心又营养,长势自然更加喜人。

据统计,目前新津全区水产饲料年产超90万吨。同时,当地还探索生态循环模式,养殖过程中产生的鱼类粪便和残渣被统一收集起来,经过处理后挤压成有机肥饼,售予种植户,让“废物”变“资源”,构建起“渔养+种植”的生态闭环。

精心投喂,科学养殖的新津鱼鲜除了直达当地餐饮企业的厨房,还通过深加工的方式走上全国消费者的餐桌。由江团、叉尾鮰、乌鱼、鲈鱼等做成的鱼丸、鱼皮丝、鱼片等速食食品销往海内外。从“科技养殖”提升品质到“集群加工”拓宽销路,再到“鱼粪成肥”反哺农业,新津现代渔业走出了一条产量与质量并重、经济与生态共赢的可持续发展之路。

数说产业链:新津鱼鲜串起数亿元产业链

从养殖、加工再到餐饮、文旅,一条条小鱼如何游出一条长长的产业链,我们通过一组数据来寻找答案。

成都新津,五条河流在此汇聚,得天独厚的水资源孕育了丰富的渔产,也让这里的鱼鲜成为远近闻名的美食标签。

在全区8055亩的养殖水面,一条条鲜活的小鱼串起养殖、加工、销售、餐饮、文旅产业链,撬动了高达7.7亿元的水产业经济总产值。在上游,西南地区饲料龙头企业带动行业集群发展,为水产养殖提供优质鱼饲料,助力全区年产鱼鲜1.28万吨,核心渔业产值突破2.4亿元。在中游,水产食品公司的加工线上,条条鲜鱼变身鱼丸、鱼饺等15种速食食品,销往国内多个省份以及海外20多个国家及地区,年产值突破4.3亿元。

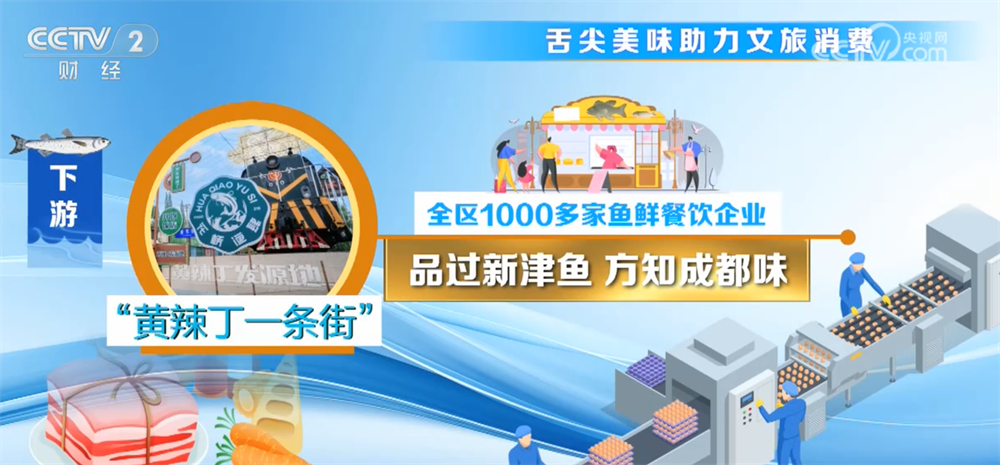

下游,舌尖美味助力文旅消费。“黄辣丁一条街”成为地标美食,全区1000多家鱼鲜餐饮企业立起“品过新津鱼,方知成都味”的金字招牌,“渔养+文旅”模式拉动消费超亿元。