8жңҲ15ж—ҘжҳҜеӣҪ家з”ҹжҖҒж—ҘпјҢиҖҢиҝ‘ж—ҘжӯЈеңЁжё…еҚҺеӨ§еӯҰиүәжңҜеҚҡзү©йҰҶеұ•еҮәзҡ„вҖңиҒҶеҗ¬з”ҹе‘ҪвҖўжЈ®жһ—д№ӢжӯҢпјҡзҘқеӨ§е№ҙзҡ„иҮӘ然иҜ—вҖқеұ•и§ҲжүҖеұ•зҺ°зҡ„вҖңиҮӘ然д№ӢиҜ—вҖқдёҺз”ҹжҖҒж—ҘжүҖеҖЎеҜјзҡ„з”ҹжҖҒзҺҜеўғдҝқжҠӨзҗҶеҝөеҸҜи°“йҒҘзӣёе‘јеә”гҖӮ

еұ•и§ҲзҺ°еңә

зҘқеӨ§е№ҙж—©е№ҙжұӮеӯҰдәҺжқӯе·һе’ҢеҢ—е№іеӣҪз«Ӣиүәдё“пјҢеҗҺиөҙж—Ҙжң¬еӯҰйҷ¶иүәпјҢеёҲд»Һйҷ¶иүәеӨ§е®¶еҜҢжң¬е®ӘеҗүеҸҠеҢ—еӨ§йІҒеұұдәәгҖӮзҘқеӨ§е№ҙжҳҜжҲ‘еӣҪзҺ°д»Јйҷ¶з“·е·Ҙдёҡзҡ„йҮҚиҰҒејҖжӢ“иҖ…пјҢд№ҹжҳҜж–°дёӯеӣҪвҖңе»әеӣҪз“·вҖқзҡ„и®ҫи®ЎеёҲе’Ңзӣ‘еҲ¶иҖ…пјҢжҲҗеҠҹејҖеҗҜдәҶж–°дёӯеӣҪжҲҗз«ӢеҲқжңҹвҖңе®һз”ЁзҫҺжңҜвҖқж–°еҺҶзЁӢгҖӮ

вҖңиҒҶеҗ¬з”ҹе‘ҪвҖўжЈ®жһ—д№ӢжӯҢпјҡзҘқеӨ§е№ҙзҡ„иҮӘ然иҜ—вҖқеұ•и§Ҳд»ҘдёүеӨ§д№җз« пјҡвҖңиҮӘ然еҚҺз« вҖқвҖңз”ҹе‘Ҫж—¶еәҸвҖқвҖңдәәй—ҙиҠӮеҫӢвҖқдёәеҸҷдәӢз»“жһ„пјҢеӣҙз»•зҘқеӨ§е№ҙдёү件йҮҚиҰҒд»ЈиЎЁдҪңе“ҒгҖҠжЈ®жһ—д№ӢжӯҢгҖӢгҖҠзҺүе…°иҠұејҖгҖӢгҖҠйёўйЈһжӣІпјҲйЈҺзӯқиҠӮпјүгҖӢд»ҘеҸҠе…¶д»–дҪңе“Ғеұ•ејҖпјҢеұ•и§Ҳе°Ҷеұ•еҮәиҮі11жңҲ20ж—ҘгҖӮ

жЈ®жһ—д№ӢжӯҢ

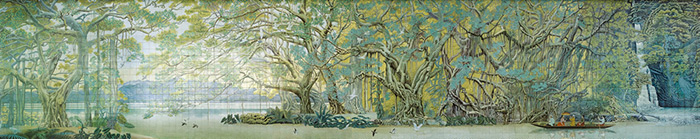

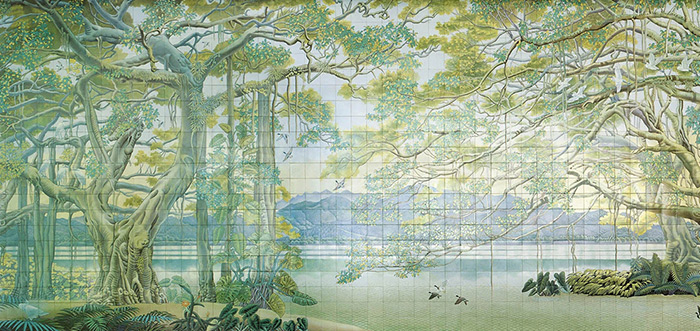

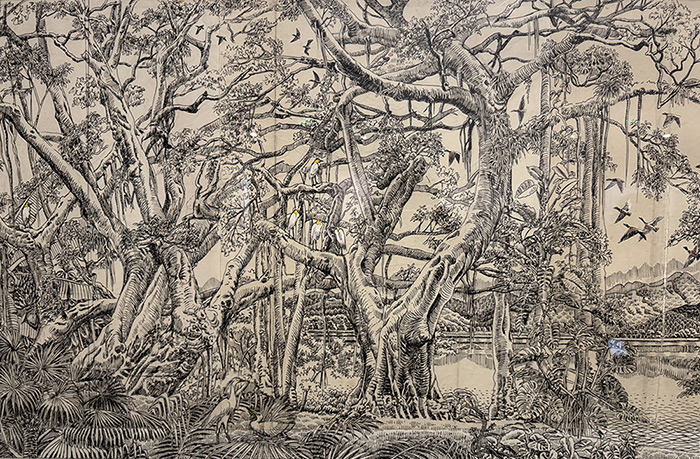

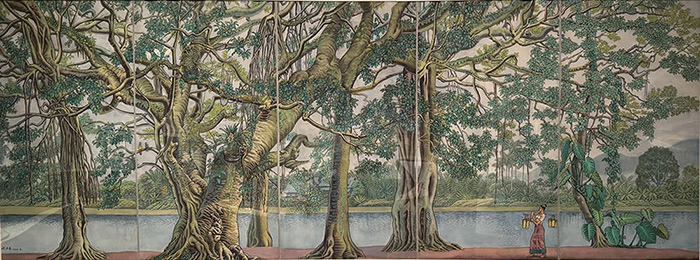

гҖҠжЈ®жһ—д№ӢжӯҢгҖӢжҳҜзҘқеӨ§е№ҙ1979е№ҙдёәдёӯеӣҪйҰ–йғҪжңәеңәеҲӣеҲ¶зҡ„еӨ§еһӢйҷ¶з“·еЈҒз”»гҖӮжҸҗеҲ°жңәеңәеЈҒз”»пјҢдәә们дёҖиҲ¬йғҪдјҡжғіиө·иўҒиҝҗз”ҹзҡ„гҖҠжіјж°ҙиҠӮвҖ”вҖ”з”ҹе‘Ҫзҡ„иөһжӯҢгҖӢпјҢиҝҷдёӨе№…дҪңе“ҒеҗҢж ·жҳҜжҸҸз»ҳдәҡзғӯеёҰең°еҢәзҡ„дҪңе“ҒпјҢиўҒиҝҗз”ҹзҡ„дҪңе“ҒжҳҜеҸҚжҳ еӮЈж—Ҹж°‘дј—зҡ„иҠӮж—Ҙз”ҹжҙ»пјҢгҖҠжЈ®жһ—д№ӢжӯҢгҖӢеҲҷжҳҜзҘқеӨ§е№ҙд»Ҙе№ҝдёңж–°дјҡзҡ„вҖңе°ҸйёҹеӨ©е ӮвҖқе’Ңдә‘еҚ—иҘҝеҸҢзүҲзәійӣЁжһ—дёәи“қжң¬еҲӣдҪңзҡ„зғӯеёҰжЈ®жһ—жҷҜи§ӮпјҢе…¶еұ•зӨәеҮәзҡ„е№ҝйҳ”иҖҢйқҷи°§зҡ„иҮӘ然д№ӢзҫҺеңЁжңәеңәеЈҒз”»дёӯзӢ¬ж ‘дёҖеёңгҖӮ

жЈ®жһ—д№ӢжӯҢпјҲеұҖйғЁпјүпјҢз“·з –еЈҒз”»пјҢз”»зЁҝдҪңиҖ…пјҡзҘқеӨ§е№ҙпјҢеҺҹдҪңе°әеҜёпјҡ340Г—2000cm

еңЁеҺҹеҖҷжңәжҘјеұ•зӨәзҡ„гҖҠжЈ®жһ—д№ӢжӯҢгҖӢжҳҜй•ҝиҫҫ20зұізҡ„з“·з –еЈҒз”»пјҢжң¬ж¬Ўеұ•и§Ҳз”ЁдёҖйқўе·ЁеӨ§зҡ„еұ•еўҷиҝҳеҺҹдәҶгҖҠжЈ®жһ—д№ӢжӯҢгҖӢеҪ“е№ҙзҡ„зӣӣеҶөпјҢгҖҠжЈ®жһ—д№ӢжӯҢгҖӢе®ӣиӢҘдёҖйқўжҒўе®Ҹзҡ„巨幕пјҢеҗ‘и§Ӯдј—й“әйҷҲеҮәзғӯеёҰйӣЁжһ—蓬еӢғиҖҢе·ЁеӨ§зҡ„з”ҹе‘ҪеҠӣгҖӮж•ҙе№…з”»йқўеҲҶдёәдёүйғЁеҲҶпјҡеҸідҫ§жҳҜе·ЁеІ©з»ҝдёӣй—ҙеҖҫжі»иҖҢдёӢзҡ„дёҖйҒ“зҖ‘еёғпјҢжіЁе…ҘдёӢж–№зҡ„жұҹжІіпјӣдёӯжҷҜзҡ„дё»дҪ“з©әй—ҙеҲҷжҳҜжһқз№ҒеҸ¶иҢӮзҡ„жҰ•ж ‘жһ—пјҢжҰ•ж ‘зӣҳж №й”ҷиҠӮпјҢж°”ж №дёӣз”ҹпјҢжҹұжһқзӣёжүҳпјҢжһқеҸ¶жү©еұ•пјҢеҪўжҲҗйҒ®еӨ©и”Ҫж—Ҙзҡ„еәһеӨ§ж ‘еҶ пјҢе…¶жһқжқЎеҗ‘е·Ұйқўи”“延пјҢжёҗи¶Ӣжё…з–ҸпјҢжҳҫйңІеҮәиҝңеұұдёҺжұҹйқўпјҢжңҖе·Ұйқўзҡ„и§’иҗҪпјҢеҸҰжңүеҮ ж Әж №иҢҺиҢҒеЈ®зҡ„еӨ§ж ‘дёҺдёӯеӨ®жһқи”“йҒҘзӣёе‘јеә”гҖӮ

жЈ®жһ—д№ӢжӯҢпјҲеұҖйғЁпјү

иҝҷйҮҢд№ҹжҳҜиҮӘ然дёҺдәәзҡ„еӨ©е ӮпјҢжһ—й—ҙж –жҒҜзқҖеҗ„иүІй№Ұй№үпјҢжІійқўдёҠжҳҜеұ•зҝ…йЈһзҝ”зҡ„зҷҪй№ӯгҖҒйҮҺйёӯе’ҢеӨ©й№…пјҢжғҠиө·дёҖжіўжіўж¶ҹжјӘпјҢжІіжөҒйқҷж°ҙж·ұжөҒпјҢжҪәжҪәжөҒеҗ‘е·Ұйқўзҡ„иҝңйҳ”жұҹйқўпјҢеҸідҫ§йЎәжөҒиҖҢиЎҢдёҖеҸ¶е°ҸиҲҹпјҢиҲҹдёӯз«ҜеқҗеӣӣдҪҚжңҚйҘ°йқ“дёҪзҡ„еӮЈж—Ҹйқ’е№ҙе’ҢдёҖдҪҚиҖҒдәәпјҢйқ’е№ҙдәәж’‘дјһгҖҒеҗ№з¬ӣпјҢиҖҒдәәеңЁиҲ№еӨҙиөҸжҷҜпјҢдёҖжҙҫжӮ 然пјҢдәәдёҺиҲҹдёәиҝҷзүҮз»ҝиүІдё–з•Ңеўһж·»дәҶдәәй—ҙзҡ„з”ҹжңәдёҺжё©жғ…гҖӮ

е°ҪзІҫеҫ®иҖҢиҮҙе№ҝеӨ§

еңЁдёӯеӣҪзҫҺжңҜз•ҢпјҢзҘқеӨ§е№ҙеұһдәҺеҒҸиЈ…йҘ°з»ҳз”»дёәж ёеҝғзҡ„иүәжңҜи°ұзі»пјҢдёҺиҝҷдёҖеӯҰжңҜзҫӨдҪ“дёӯеј д»ғгҖҒеәһи–°зҗ№гҖҒеҗҙеҶ дёӯгҖҒд№”еҚҒе…үгҖҒжқңеӨ§жҒәгҖҒеҲҳе·Ёеҫ·зӯүиүәжңҜеҗҚ家зӣёжҜ”пјҢзҘқеӨ§е№ҙзӣёеҜ№дҪҺи°ғпјҢиҷҪ然他дёҺдёҠиҝ°з”»е®¶еҗҢж ·е…·еӨҮеҜ№иЈ…йҘ°гҖҒйҷ¶з“·гҖҒйҮҚеҪ©гҖҒжІ№з”»зӯүеӨҡз§ҚеӘ’жқҗзҡ„з»јеҗҲй©ҫй©ӯиғҪеҠӣпјҢе…¶дёҚеҗҢе№ҙд»ЈдёӯдҪңе“Ғж ·ејҸд№ҹжңүеҫҲеӨ§дёҚеҗҢпјҢдҪҶзҘқеӨ§е№ҙдё»дҪ“зҡ„иүәжңҜйЈҺж јд»Қ然жһҒе…¶йІңжҳҺгҖӮ

ж №пјҢзәёжң¬йҮҚеҪ©пјҢ119Г—114.5cmпјҢ1983е№ҙ

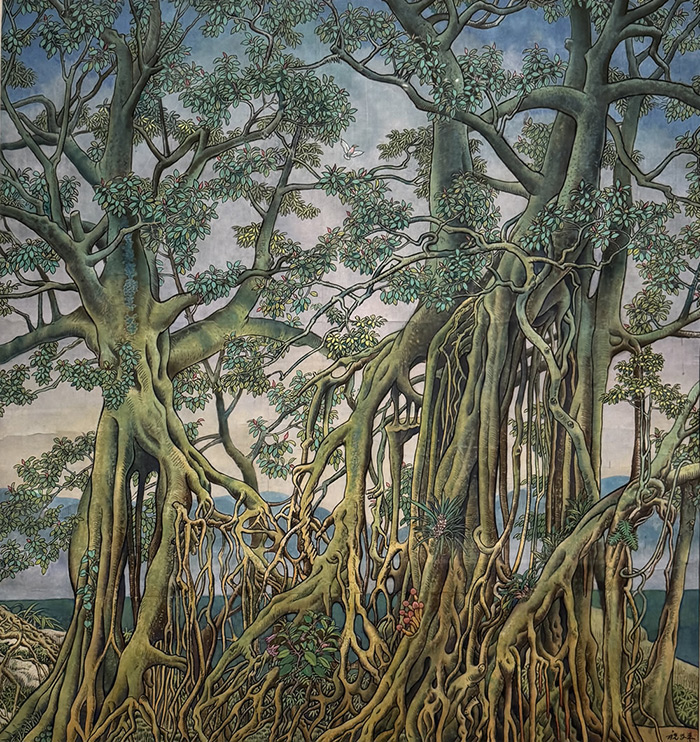

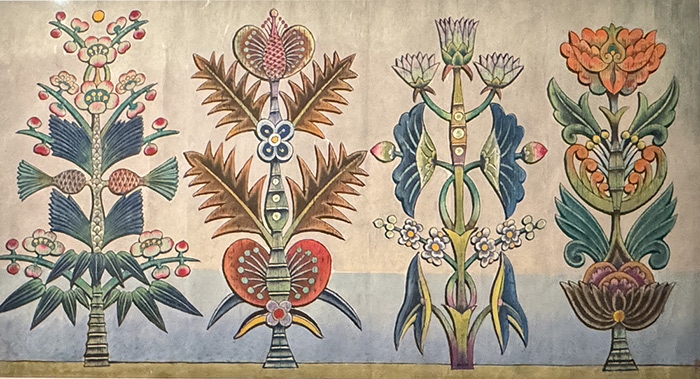

зҘқеӨ§е№ҙд»Ҙж“…й•ҝжҸҸз»ҳжӨҚзү©зҡ„йҮҚеҪ©з”»й—»еҗҚпјҢдёҖж–№йқўпјҢзҘқеӨ§е№ҙеҜ№дәҺжҸҸз»ҳеҜ№иұЎеҲ»з”»е°ҪеҸҜиғҪзҡ„зңҹе®һпјҢж— и®әеӨҡд№ҲеӨҚжқӮзҡ„жһқе№Із»“жһ„е’Ңз№ҒеҜҶзҡ„еҸ¶з°ҮпјҢд»–йғҪиғҪе°Ҷд№ӢжҸҸз»ҳзҡ„жё…жҷ°зңҹе®һеҸҜдҝЎпјҢд»–з”ЁжҳҺжҡ—йҳҙеҪұжқҘжҸҸз»ҳжһқе№Ізҡ„з«ӢдҪ“ж„ҹпјҢд№ҹдёҚж”ҫиҝҮеұӮеұӮзҙҜз§Ҝзҡ„ж ‘зҳӨиҠӮз–ӨпјҢд»ҺиҖҢиҫҫеҲ°ж ‘е№ІиӢҚиҖҒиҖҢзӣҳжӣІзҡ„и§Ҷи§үж•ҲжһңпјҢеҗҢж ·пјҢд»–д№ҹж— жҜ”з»ҶиҮҙең°еӢҫз”»еҮәжҰ•ж ‘гҖҒеү‘е…°гҖҒжЎ«жӨӨгҖҒжЈ•жҰҲгҖҒзҺүе…°зӯүдёҚеҗҢжӨҚзү©зҡ„еҸ¶зүҮеҪўзҠ¶е’ҢзӯӢи„үпјҢе‘ҲзҺ°еҚғе§ҝзҷҫжҖҒзҡ„жӨҚзү©еҪўжҖҒд№ӢзҫҺгҖӮ

жҹҗз§ҚзЁӢеәҰдёҠиҜҙпјҢзҘқеӨ§е№ҙеҜ№йҖ еһӢзҡ„дёҘи°ЁзЁӢеәҰдёҚйҖҠиүІдәҺеҫ·еӣҪзҡ„дёўеӢ’гҖҒзҺӣдёҪдәҡВ·иҘҝжҜ”жӢүВ·жў…йҮҢе®үгҖӮ然иҖҢпјҢд»–зҡ„дҪңе“ҒеҸҲж №жӨҚдәҺе…ёеһӢзҡ„дёӯеӣҪе®ЎзҫҺдј з»ҹпјҢдёҺе®Ӣд»Јй»„иҚғгҖҒеҫҗзҶҷгҖҒиөөжҳҢзӯүдәәзІҫе·Ҙз»ҶдёҪгҖҒйҹөе‘іжӮ й•ҝзҡ„з”»йЈҺжңүжүҖдёҚеҗҢгҖӮзҘқеӨ§е№ҙеңЁејәи°ғз”»йқўе№ійқўж„ҹзҡ„еҗҢж—¶пјҢеј•е…ҘиҘҝж–№йҖҸи§Ҷжі•дёҺејәи°ғиҪ®е»“зҡ„зәҝжҖ§йҖ еһӢпјҢ并йҖҡиҝҮжҷҜзү©зҡ„зӣёдә’йҒ®жҳ жқҘеўһејәйҖ еһӢзҡ„дҪ“йҮҸдёҺж·ұеәҰпјҢз”ұжӯӨе®һзҺ°дәҶвҖңж—ўжңүж·ұеәҰпјҢеҸҲе…·е№ійқўжҖ§вҖқзҡ„зҫҺеӯҰеҺҹеҲҷгҖӮиӢҘз»“еҗҲе…¶жүҖеӨ„зҡ„ж—¶д»ЈиҜӯеўғжқҘиҖғеҜҹпјҢеҪ“ж—¶еҸҠе…¶еҗҺзҡ„иЈ…йҘ°з”»йўҶеҹҹпјҢи®ёеӨҡиүәжңҜ家жӣҙеҖҫеҗ‘дәҺиҝҪжұӮеҪўејҸзҡ„йқ©ж–°дёҺжөӘжј«еҢ–зҡ„йЈҺж јгҖӮзӣёжҜ”д№ӢдёӢпјҢзҘқеӨ§е№ҙзҡ„е®ўи§ӮеҶҷе®һдёҺж·ұжІүжө‘еҺҡзҡ„иүәжңҜе‘ҲзҺ°пјҢжҳҫеҫ—ж јеӨ–зӢ¬зү№гҖӮ

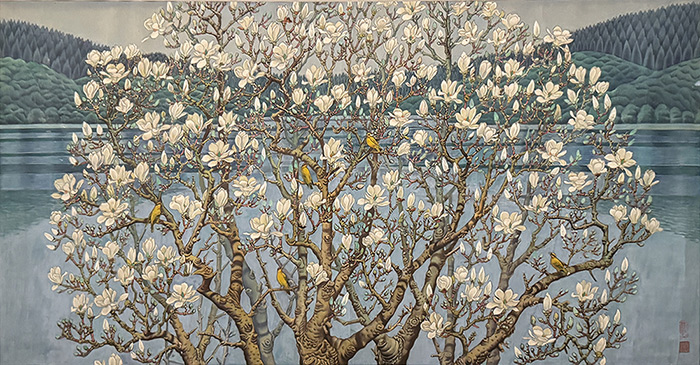

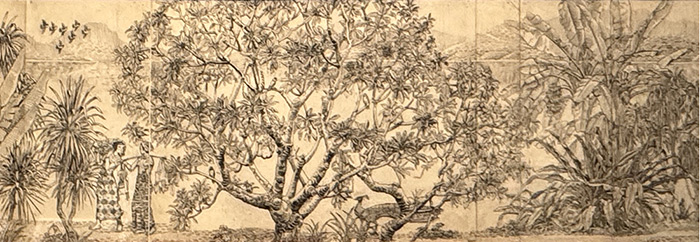

зҺүе…°иҠұејҖпјҢ52Г—110cm,1976е№ҙ

зҺүе…°иҠұејҖпјҲеұҖйғЁпјү

еҗҢж—¶пјҢзҘқеӨ§е№ҙеҜ№иҮӘ然зҡ„иЎЁзҺ°еҸҲеңЁдәҺе°ҪзІҫеҫ®иҖҢиҮҙе№ҝеӨ§пјҢе°ұеҰӮеҗҢд»–жүҖиҜҙпјҢеҮЎвҖңеӨ§ж–№вҖқзҡ„дёңиҘҝе°ұжҳҜзҫҺзҡ„пјҢеӨ§иҖ…жҳҜз©әй—ҙе®ҸеӨ§пјҢж–№иҖ…жҳҜеҪўиұЎзЁіе®ҡгҖӮд»–зҡ„йЈҺжҷҜз”»еҫҖеҫҖе°әе№…еҫҲеӨ§пјҢд»Ҙж— жҜ”дё°еҜҢзҡ„з»ҶиҠӮе’ҢзЁіе®ҡзҡ„жһ„еӣҫжһ„е»әеҮәдёҖдёӘеҸҲдёҖдёӘйІңжҙ»зҡ„иҮӘ然еңәеҹҹгҖӮе…¶д»ЈиЎЁдҪңгҖҠжЈ®жһ—д№ӢжӯҢгҖӢгҖҠзҺүе…°иҠұејҖгҖӢгҖҠзҪ—жўӯжұҹз•”гҖӢйғҪжңүиҝҷж ·зҡ„зү№зӮ№пјҢд»–еҜ№иҮӘ然ж•ҙдҪ“и§Ӯзҡ„ж„ҹеҸ—е’ҢжҠҠжҺ§пјҢдҪҝеҫ—з»ҶиҠӮдёҚиө°еҗ‘еғөзЎ¬жқҝж»һпјҢиҖҢжҳҜе‘ҲзҺ°иҮӘ然е®ҸеӨ§зҡ„ж°”иұЎпјҢеҢҖеҮҖжё…дёҪе’Ңйӣ„жө‘еЈ®йҳ”зҡ„ж„ҸеўғгҖӮ

жЈ®жһ—д№ӢжӯҢпјҢ钢笔зЁҝпјҢ47Г—314.2cmпјҢ1979е№ҙ

иҘҝеҸҢзүҲзәіпјҲеұҖйғЁпјүпјҢзәёжң¬й’ўз¬”пјҢ40Г—238cmпјҢ1978е№ҙ

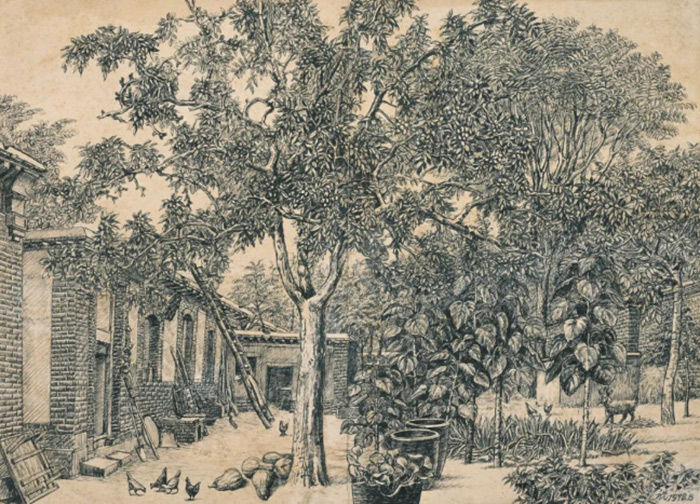

жқҺжқ‘еӨ§жһЈж ‘пјҢ钢笔画пјҢ38Г—53cm,1972е№ҙ

жқҺжқ‘з§Ӣе®һпјҢ钢笔画пјҢ38Г—53.5cm,1972е№ҙ

жң¬ж¬Ўеұ•и§Ҳиҝҳеұ•еҮәдәҶзҘқеӨ§е№ҙзҡ„еӨ§йҮҸзҙ жҸҸдҪңе“ҒпјҢеҮ д№ҺжҜҸдёҖе№…йҮҚеҪ©з”»йғҪеҜ№еә”зқҖзҙ жҸҸдҪңе“ҒгҖӮеңЁд»–зҡ„钢笔зҙ жҸҸдёӯпјҢд»–еҜ№жӨҚзү©дёҺе»әзӯ‘зҡ„йҖ еһӢжҠҠжҸЎжһҒдёәдёҘи°ЁпјҢ用笔з»Ҷи…»е…Ҙеҫ®пјҢжҺ’зәҝиҮҙеҜҶжңүеәҸпјҢдёҚд»…дҪ“зҺ°д»–еҜ№зү©иұЎз©·зҗҶе°ҪжҖ§зҡ„жҺўз©¶пјҢжүҖе‘ҲзҺ°еҮәзҡ„й»‘зҷҪдё–з•Ңе·Іи¶ід»ҘзӢ¬з«ӢжҲҗз« пјҢд»ӨдәәеҸ№дёәи§ӮжӯўгҖӮеңЁи®ёеӨҡдәәзңӢжқҘпјҢдёҠдё–зәӘ70е№ҙд»ЈзҘқеӨ§е№ҙеңЁеұұдёңеҲӣдҪңзҡ„дёҖжү№зҙ жҸҸе°Өдёәдј зҘһпјҢеҸҜжғңжңӘиғҪеңЁжң¬ж¬Ўеұ•и§Ҳдёӯе‘ҲзҺ°пјҢиҝҷдәӣдҪңе“Ғд»Ө笔иҖ…иҒ”жғіиө·зұіеӢ’е’Ңжўөй«ҳзҡ„д№Ўжқ‘зҙ жҸҸзҡ„з»Ҷи…»еҠЁдәәпјҢд»–еңЁдёҖиҲ¬з»ҶиҠӮеӨ„еўһж·»дәҶжӣҙеӨҡзҡ„з»ҶиҠӮпјҡеҶ¬ж—ҘжһЈж ‘зҡ„ж №ж №жһқжқҲгҖҒдёҖе өйҷўеўҷзҡ„з –зҹігҖҒиҝңж–№з”°йҮҺеҝҷзўҢзҡ„еҶңдәәгҖҒд№ғиҮіең°йқўзҡ„жқӮиҚүйғҪжҸҸз»ҳеҫ—йҘұеҗ«жғ…иҮҙгҖӮж— ж•°з»ҶиҠӮзҡ„зҙҜз§Ҝе’Ңж°ӣеӣҙзҡ„жҠҠжҺ§пјҢеҮқиҒҡеҮәеҢ—ж–№д№Ўжқ‘зҙ жңҙжӮ иҝңзҡ„з”ҹжҙ»д№Ӣе‘іпјҢд»Өдәәеӣһе‘іж— з©·гҖӮ

иҙЁжңҙиҖҢйқҷйӣ…

然иҖҢзҘқеӨ§е№ҙжҳҫ然并дёҚжҳҜдёҖдҪҚеҚ•зәҜзҡ„еҶҷе®һ画家гҖӮд»–зҡ„дҪңе“Ғе§Ӣз»ҲеңЁеҶҷе®һжҖ§дёҺиЈ…йҘ°жҖ§зҡ„зҫҺж„ҹд№Ӣй—ҙеҜ»жұӮе№іиЎЎпјҢеҠӣеӣҫе‘ҲзҺ°дёҖз§Қж—ўдҝқжңүзңҹе®һж„ҹпјҢеҸҲеёҰжңүзҗҶжғіеҢ–ж„Ҹе‘ізҡ„иҮӘ然д№ӢзҫҺгҖӮ

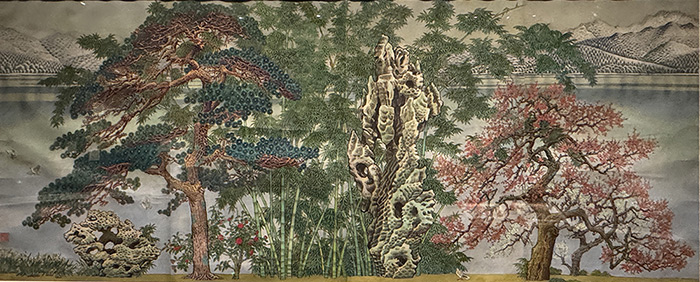

жқҫз«№жў…пјҢзәёжң¬йҮҚеҪ©пјҢ100Г—250cm,1984е№ҙ

зҪ—жўӯжұҹз•”пјҢе·Ҙ笔йҮҚеҪ©пјҢ112Г—59cmпјҢ1983е№ҙ

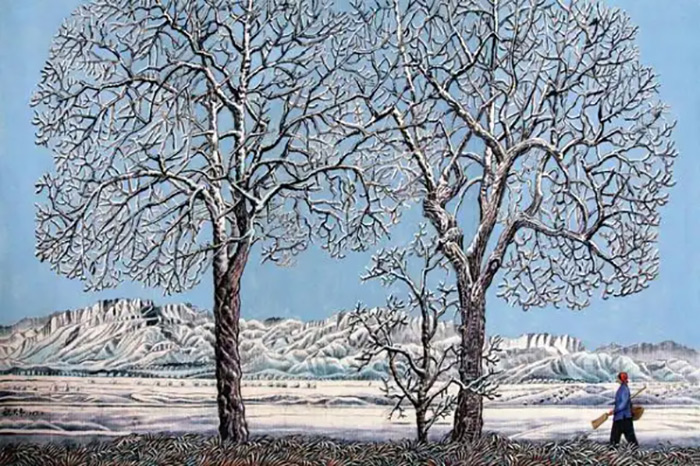

зҘқеӨ§е№ҙйқўеҜ№еӨ§иҮӘ然дёӯжһҒе…¶еӨҚжқӮзҡ„з»“жһ„дёҺжө·йҮҸзҡ„дҝЎжҒҜпјҢжҖ»иғҪжўізҗҶеҮәз–ҸеҜҶжңүиҮҙзҡ„и§Ҷи§үи·Ҝеҫ„гҖӮд»–йҖҡиҝҮжөҒз•…иҖҢжё…жҷ°зҡ„зәҝжқЎпјҢе°ҶзІ—з»Ҷеҗ„ејӮгҖҒеҪўжҖҒеӨҡж ·гҖҒж–№еҗ‘зә·е‘Ҳзҡ„жӨҚзү©гҖҒеұұдҪ“иӮҢдҪ“еҲ»з”»еҫ—з©ҝжҸ’жңүеәҸпјҢеҜҶиҖҢдёҚд№ұпјҢз№ҒиҖҢдёҚжқӮгҖӮеҗҢж—¶д»–е°Ҷз№ҒжқӮзҡ„зү©иұЎеҠ д»ҘеҮ дҪ•еҢ–зҡ„жҰӮжӢ¬пјҡж ‘е№ІдёҠзҡ„йҳҙеҪұдёҺз–Өз—•иў«иҪ¬еҢ–дёәжӨӯеңҶгҖҒзҺҜеҪўдёҺеј§зәҝзҡ„иүІеқ—пјҢиҝңеұұзҡ„жһ—жңЁиў«еӨ„зҗҶдёәйұјйіһиҲ¬зҡ„иӮҢзҗҶгҖӮз”ұжӯӨпјҢиҮӘ然зҡ„иҠңжқӮиў«жҸҗзӮјдёәдёҖз§Қдә•з„¶жңүеәҸзҡ„еӣҫзӨәз»“жһ„пјҢеңЁдҝқз•ҷеҜ№иұЎзңҹе®һиҙЁж„ҹзҡ„еҗҢж—¶пјҢеҸҲиөӢдәҲз”»йқўд»ҘеҪўејҸзҫҺдёҺиҠӮеҘҸж„ҹгҖӮ

зңҹе®һиҮӘ然зҡ„е№Ҫжҡ—еҺӢжҠ‘зҡ„ж·ұжҷҜпјҢеңЁд»–зҡ„з”»дёӯиў«иҪ¬еҢ–дёәеұӮж¬ЎеҲҶжҳҺзҡ„иүІеёҰпјҢеүҚжҷҜжӨҚзү©еҰӮеүӘеҪұиҲ¬еңЁйқҷи°§зҡ„иғҢжҷҜдёӯдј«з«ӢпјҢжё…жң—иҖҢејҖйҳ”гҖӮжӯЈеӣ еҰӮжӯӨпјҢд»–зҡ„дҪңе“Ғиҝңиҝңи¶…и¶ҠдәҶжҷҜзү©еӨ–и§Ӯзҡ„еҶҚзҺ°пјҢжӣҙд»Өдәәж„ҹеҸ—еҲ°иҮӘ然йҡҗи—Ҹзҡ„秩еәҸдёҺз©әзҒөгҖӮ

иӢҸе·һ姑еЁҳпјҢзәёжң¬йҮҚеҪ©пјҢ62Г—82cm,1960s

еҜҝеҫҒпјҢзәёжң¬йҮҚеҪ©пјҢ62Г—82.5cm,1960s

зҘқеӨ§е№ҙиүәжңҜдёӯзҡ„иЈ…йҘ°жҖ§и¶Је‘іпјҢеңЁдәәзү©з”»дёӯеҗҢж ·жңүжүҖеұ•зҺ°гҖӮиҷҪ然жӯӨж¬Ўеұ•и§Ҳзҡ„дәәзү©дҪңе“Ғж•°йҮҸдёҚеӨҡпјҢдҪҶеҮ е№…еҘіжҖ§дәәзү©з”»еҚҙжһҒдёәдј зҘһгҖӮд»–зҡ„йҖ еһӢи®©дәәиҒ”жғіиө·ж–ҮиүәеӨҚе…ҙж—©жңҹиүәжңҜ家波жҸҗеҲҮеҲ©гҖҒе®үеҗүеҲ©з§‘ејҸзҡ„йҖ еһӢзү№еҫҒпјҢжөҒз•…иҖҢйҘұеҗ«еҠӣеәҰгҖӮ然иҖҢпјҢд»–зҡ„дәәзү©з”»жӣҙжҺҘиҝ‘дәҺд»–зҡ„еҘҪеҸӢеәһи–°зҗ№еңЁиҙөе·һжҸҸз»ҳзҡ„дёҖжү№дәәзү©з”»жүҖеұ•зӨәзҡ„ж°‘ж—ҸзҫҺж„ҹпјҡиҙЁжңҙиҖҢйқҷйӣ…пјҢи•ҙеҗ«зқҖдәәз”ҹзҡ„йҶҮеҺҡгҖӮдәәзү©еҪўиұЎж— и®әжҳҜжҫ„жҫҲзҡ„зңјзҘһгҖҒйқўе®№зҡ„жІүйқҷпјҢиҝҳжҳҜе§ҝжҖҒзҡ„з®ҖжҙҒпјҢйҘұеҗ«жё©еәҰдёҺеҶ…еҝғеҠӣйҮҸгҖӮеҗҢж—¶пјҢд»–зҡ„дәәзү©е№¶дёҚеӯӨз«ӢеӯҳеңЁпјҢиҖҢжҳҜдёҺеұұе·қиҚүжңЁжүҖдәӨиһҚпјҢд»ҝдҪӣдёҖеҲҮйғҪиў«еІҒжңҲзҡ„жөҒе…үжүҖжё©ж¶ҰгҖӮ

жҳҺиүіиҖҢжңҙжӢҷ

еӣӣеӯЈиҠұпјҢзәёжң¬и®ҫиүІпјҢ84Г—157.5cmпјҢ1989е№ҙ

зҘқеӨ§е№ҙеҜ№иүІеҪ©зҡ„еӨ„зҗҶеҗҢж ·иҖҗдәәеҜ»е‘ігҖӮд»–еёёеёёд»Ҙзҙ жҸҸдёҺйҮҚеҪ©е№¶иЎҢеҲӣдҪңеҗҢдёҖжҷҜзӮ№пјҡзҙ жҸҸдҪңе“ҒеӨҡе‘ҲзҺ°еҮәеҺҡйҮҚдёҺзәөж·ұж„ҹпјҢиҖҢиүІеҪ©еҲҷжӣҙе…·е№ійқўиЈ…йҘ°жҖ§пјҢд»Ҙзү©иұЎеӣәжңүиүІдёәдё»пјҢдҪҶеңЁдёӯиҝңжҷҜзҡ„еӨ„зҗҶдёҠеҸҲжҳҺжҳҫеҸ—еҲ°зҺҜеўғе…үзҡ„еҪұе“ҚгҖӮд»–зҡ„иүІеҪ©дҪ“系兼收并蓄пјҢж—ўжңүдёӯеӣҪдј з»ҹйҮҚеҪ©з”»зҡ„з©әзҒөйӣ…иҮҙпјҢеҸҲдҝқз•ҷзқҖжө“йғҒзҡ„ж°‘й—ҙз»ҳз”»ж°”жҒҜпјӣеҗҢж—¶пјҢд№ҹиғҪзңӢеҲ°иҝңдёңдёҺ欧жҙІж–ҮиүәеӨҚе…ҙж—©жңҹгҖҒиҘҝж–№еҚ°иұЎжҙҫгҖҒж—Ҙжң¬жө®дё–з»ҳд№ғиҮізҺ°д»Јз»ҳз”»зҡ„еҪұе“ҚгҖӮ然иҖҢпјҢд»–зҡ„дҪңе“Ғ并жңӘжөҒдәҺеҜ№д»»дҪ•еҚ•дёҖжөҒжҙҫзҡ„дҫқйҷ„пјҢиҖҢжҳҜеңЁдёҚж–ӯи°ғе’ҢдёҺеҗёзәідёӯпјҢеҠӘеҠӣжҺўзҙўдёҖз§ҚеұһдәҺеҪ“д»ЈдёӯеӣҪдәәзҡ„е®ЎзҫҺиҝҪжұӮпјҡжҳҺиүіиҖҢжңҙжӢҷпјҢдёӯжӯЈиҖҢйӣ…еҗҲгҖӮзҘқеӨ§е№ҙжӣҫиҜҙиҝҮпјҡвҖңжһЈзәўпјҢжө‘еҺҡиҖҢдёҚй—·жөҠпјҢжҳҺй«ҳиҖҢдёҚеҲәзӣ®пјҢжҳҜжҲ‘们民ж—Ҹзҡ„еӣҪиүІгҖӮвҖқ

еҖјеҫ—жіЁж„Ҹзҡ„жҳҜпјҢд»–еңЁдёҚеҗҢйўҳжқҗдёҺз©әй—ҙдёӯе‘ҲзҺ°еҮәжҲӘ然дёҚеҗҢзҡ„з”ЁиүІдҫ§йҮҚгҖӮеңЁе°Ҹе№…йқҷзү©иҠұеҚүжҲ–д№Ўжқ‘йЈҺжҷҜдёӯпјҢеҫҖеҫҖжӣҙеӨҡеҖҹйүҙж°‘й—ҙдј з»ҹзҡ„жҳҺеҝ«иүІеҪ©пјҢзғӯзғҲиҖҢиҙЁжңҙпјӣиҖҢеңЁеӨ§е°әеәҰзҡ„еЈҒз”»жҲ–йЈҺжҷҜз”»дёӯпјҢеҲҷејәи°ғиүІи°ғзҡ„ж•ҙдҪ“жҖ§дёҺз©әй—ҙеұӮж¬ЎпјҢд»Ҙе’Ңзј“зҡ„иҝҮжёЎгҖҒзҺҜеўғиүІзҡ„жёІжҹ“жқҘиҗҘйҖ еҮәе®Ҹйҳ”зҡ„ж°ӣеӣҙпјҢд»ҺиҖҢдҪҝи§ӮиҖ…еңЁи§Ҷи§үдёҠиҺ·еҫ—жІүжөёж„ҹгҖӮ

еӨ”й—ЁпјҢе·Ҙ笔йҮҚеҪ©пјҢ111Г—154cmпјҢ1973е№ҙ

гҖҠеӨ”й—ЁгҖӢжҳҜдёҖ件еҫҲжңүж„Ҹи¶Јзҡ„дҪңе“ҒгҖӮеӨ”й—ЁпјҢеҸҲеҗҚзһҝеЎҳеіЎпјҢжҳҜй•ҝжұҹдёүеіЎзҡ„иҘҝеӨ§й—ЁгҖӮзҘқеӨ§е№ҙйҖүеҸ–дәҶеӨ”й—ЁжёЎеҸЈзҡ„дёҖеә§й«ҳеұұдҪңдёәдё»иҰҒжҸҸз»ҳеҜ№иұЎпјҡеұұдҪ“жІҗжөҙеңЁж·Ўй»„зҡ„еӨ©е№•дёӢпјҢйқ’з»ҝзҡ„еұұи„ҠжіӣзқҖеҶ·е…үпјҢеұұдҪ“иӮҢзҗҶеҺҡйҮҚиҖҢз»“жһ„еҲҶжҳҺгҖӮиҮӘеұұе·…еҗ‘дёӢ延伸пјҢеҪўдҪ“йҖҗжёҗи¶ӢдәҺз®ҖеҢ–пјҢзӣҙиҮіжёЎеҸЈдёҺи“қиүІжұҹйқўпјҢеҺҡйҮҚзҡ„з«ӢдҪ“ж„ҹжӮ„然让дҪҚдәҺе№ійқўеҢ–зҡ„жһ„жҲҗгҖӮеңЁиҝҷйҮҢпјҢеұұдёҺж°ҙзҡ„иҝҮжёЎпјҢж—ўиЎЁзҺ°еҮәз©әй—ҙзәөж·ұзҡ„йҖ’иҝӣпјҢд№ҹиҗҘйҖ еҮәе№ійқўдёҺз«ӢдҪ“зӣёдә’иҪ¬еҢ–зҡ„еӣҫеғҸи¶Је‘ігҖӮжёЎеҸЈеӨ„зҡ„зӮ№зӮ№иҲҹжҘ«дёҺжұҹйқўзҡ„и“қиүІи°ғзӣёдә’жҳ иЎ¬пјҢдҪҝж•ҙдҪ“з”»йқўеңЁйӣ„жө‘дёӯйҖҸеҮәжё…дёҪпјҢдәҺйқҷз©ҶдёӯжҳҫйңІеҮәеӢғеӢғз”ҹжңәгҖӮ

з”»е’Ңж ‘дёҖж ·йғҪжңүз”ҹе‘Ҫ

з«ҷеңЁзҘқеӨ§е№ҙзҡ„з”»еүҚпјҢеҫҲйҡҫдёҚд»Өдәәдә§з”ҹдёҖз§Қиҷ”敬д№ӢеҝғпјҢдё–з•ҢдёҠжҖҺд№ҲдјҡжңүеҜ№иҮӘ然е’ҢиүәжңҜеҰӮжӯӨиҖҗеҝғпјҢеҰӮжӯӨи®Өзңҹзҡ„иүәжңҜ家пјҹдёҺд»–еҗҢж—¶д»Јзҡ„еҫҲеӨҡиүәжңҜ家йғҪеҜ№зҘқеӨ§е№ҙеҜ№иүәжңҜзҡ„жү§и‘—еҚ°иұЎж·ұеҲ»гҖӮиүәжңҜ家еҲҳе·Ёеҫ·жӣҫеӣһеҝҶпјҡвҖңи®°еҫ—д»–еқҗеңЁиҖҒд№Ўзҡ„жҲҝйЎ¶дёҠпјҢеҜ№зқҖдёӨжЈөжҳҘеӨ©зҡ„жһЈж ‘пјҢдёҖз”»дёҖж•ҙеӨ©пјҢдёҖеҠЁдёҚеҠЁ...д»–жё…жҷ°зҡ„еӨҙи„‘е’ҢдёҖдёқдёҚиӢҹзҡ„иҖҗеҝғеҪ“ж—¶зңҹд»ӨжҲ‘еҗғжғҠпјҢеӣ дёәжҲ‘第дёҖж¬ЎзңӢеҲ°еҜ№иҮӘ然еҰӮжӯӨзІҫеҫ®зҡ„и§ӮеҜҹдёҺеҶҷз”ҹгҖӮвҖқ

жқҺжқ‘еӨ§жһЈж ‘пјҢзәёжң¬йҮҚеҪ©пјҢ85Г—120cmпјҢ1972е№ҙ

еҢ—еӣҪйЈҺе…үпјҢе·Ҙ笔йҮҚеҪ©пјҢ97Г—150cmпјҢ1993е№ҙ

еҲҳе·Ёеҫ·з»§з»ӯеӣһеҝҶпјҡвҖңе…Ҳз”ҹиҝҳиҜҙпјҡвҖҳ з”»е’Ңж ‘дёҖж ·йғҪжңүз”ҹе‘ҪпјҢеҶҷз”ҹиҰҒеҺ»йўҶдјҡз”ҹе‘ҪгҖӮвҖҷжҲ‘дјјд№ҺжҳҺзҷҪпјҢд»ҝдҪӣд»–еҪ“ж—¶иҝӣе…ҘдәҶжһЈж ‘зҡ„дҪ“еҶ…пјҢйқҷйқҷең°д»ҺйҮҢйқўеҺ»ж„ҹи§үпјҢд№ҹиҝҮзқҖжһЈж ‘зҡ„з”ҹжҙ»дёҖж ·пјҢдёҠжҺҘеӨ©гҖҒдёӢйҖҡең°пјҢж·ұе…ҘеӨ§иҮӘ然еҝғзҒөзҡ„ж·ұеӨ„...вҖқ

д№ҹи®ёжӯЈжҳҜеҮӯеҖҹиҝҷз§ҚеҜ№иҮӘз„¶ж— жҜ”дё“жіЁзҡ„еҮқи§ҶпјҢдёҺиҮӘ然еҗҢе‘јеҗёгҖҒе…ұз”ҹжҒҜзҡ„дҪ“жӮҹпјҢеӨ©ең°д№ӢеӨ§зҫҺдёҺзІҫеҫ®пјҢжүҚеңЁзҘқеӨ§е№ҙзҡ„画笔дёӯеҫ—д»ҘжҳҫзҺ°гҖӮ他笔дёӢзҡ„иҮӘ然пјҢдёҚд»…жҳҜиҚүеҸ¶еҫ®з»Ҷзҡ„жһ„е»әгҖҒжӨҚиў«зҡ„з№ҒиҢӮдёҺеұұжІізҡ„иҫҪйҳ”пјҢиҮӘ然ж·ұеұӮзҡ„иҠӮеҘҸдёҺзҒөйҹөзҡ„е‘ҲзҺ°пјҢд№ҹжҳҜдәәдёҺиҮӘ然еңЁеІҒжңҲй•ҝжІідёӯзҡ„еҪјжӯӨжҳ з…§гҖӮ

иҝ‘е№ҙжқҘпјҢиҮӘ然зҡ„и®®йўҳеңЁиүәжңҜз•ҢжӮ„然еӣһеҪ’гҖӮйңҚе…Ӣе°јзҡ„иҮӘ然д№ҰеҶҷйЈҺйқЎе…ЁзҗғпјҢеҰӮдёҖжі“зҒөжіүзәҫи§ЈзқҖеҪ“д»ЈйғҪеёӮдәәз–Іжғ«зҡ„иә«еҝғгҖӮиҖҢдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„еӣҪдәәд№ҹејҖе§ӢйҮҚж–°и®ӨиҜҶиҝҷдҪҚжӣҫиў«й•ҝжңҹеҝҪи§Ҷзҡ„вҖңе®қи—ҸиүәжңҜ家вҖқвҖ”вҖ”зҘқеӨ§е№ҙгҖӮд»–зҡ„иүәжңҜзғӯеәҰзҡ„еҚҮжё©пјҢдёҚд»…жҳҜдёҖз§ҚиҝҹжқҘзҡ„еҸ‘зҺ°пјҢжӣҙжҲ–и®ёдёәжҲ‘们йҮҚж–°жҖқиҖғдәәдёҺиҮӘ然гҖҒиҮӘ然дёҺиүәжңҜзҡ„е…ізі»пјҢжҸҗдҫӣдәҶдёҖдёӘзӢ¬зү№иҖҢж·ұеҲ»зҡ„и§Ӯз…§гҖӮ

пјҲдҪңиҖ…пјҡеҲҳй№ҸйЈһпјү