еӨ®и§ҶзҪ‘ж¶ҲжҒҜпјҡд»Ҡе№ҙдёҠеҚҠе№ҙпјҢжҲ‘еӣҪжө·жҙӢз»ҸжөҺеҠҲжіўж–©жөӘпјҢдёҖеӯЈеәҰз”ҹдә§жҖ»еҖјзӘҒз ҙ2.5дёҮдәҝе…ғпјҢеҗҢжҜ”еўһй•ҝ5.7%пјҢеўһйҖҹйўҶи·‘еӣҪж°‘з»ҸжөҺгҖӮд»Ҡе№ҙдёӨдјҡпјҢ“ж·ұжө·з§‘жҠҖ”йҰ–ж¬Ўиў«еҶҷе…ҘдәҶж”ҝеәңе·ҘдҪңжҠҘе‘ҠпјҢжң¬жңҲдёҫиЎҢзҡ„дёӯеӨ®иҙўз»Ҹ委е‘ҳдјҡ第е…ӯж¬Ўдјҡи®®дёҠпјҢд№ҹжҳҺзЎ®жҸҗеҮәиҰҒејәеҢ–жө·жҙӢжҲҳз•Ҙ科жҠҖеҠӣйҮҸгҖӮжө·жҙӢз»ҸжөҺжӯЈеңЁжҲҗдёәдёӯеӣҪз»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„“и“қиүІеј•ж“Һ”гҖӮ

еңЁжҲ‘еӣҪеҚ—жө·жө·еҹҹ1500зұізҡ„жө·еәҠд№ӢдёӢпјҢжҲ‘еӣҪйҰ–дёӘи¶…ж·ұж°ҙиҮӘиҗҘеӨ§ж°”з”°——“ж·ұжө·дёҖеҸ·”ејҖ足马еҠӣпјҢжҜҸе№ҙзЁіе®ҡиҫ“еҮәи¶…иҝҮ45дәҝз«Ӣж–№зұізҡ„еӨ©з„¶ж°”пјҢиҫҫеҲ°дәҶи®ҫи®Ўзҡ„жңҖй«ҳдә§иғҪгҖӮйҖҡиҝҮжө·еә•з®ЎйҒ“пјҢеӨ©з„¶ж°”и·Ёи¶Ҡж•°зҷҫе…¬йҮҢпјҢжҠөиҫҫзІӨжёҜжҫіеӨ§ж№ҫеҢәе’Ңжө·еҚ—зҡ„е·Ҙдёҡд»ҘеҸҠж°‘з”ҹз”ЁжҲ·пјҢ并жҺҘе…Ҙе…ЁеӣҪеӨ©з„¶ж°”з®ЎзҪ‘гҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢ“ж·ұжө·дёҖеҸ·”еӨ§ж°”з”°дёӨжңҹйЎ№зӣ®е»әи®ҫжҗӯе»әиө·зҡ„з”ҹдә§и®ҫж–ҪйӣҶзҫӨе’Ңе®Ңж•ҙзҡ„жҠҖжңҜдҪ“зі»пјҢжңӘжқҘжңүжңӣеёҰеҠЁе®қеІӣ21—1зӯүж·ұж°ҙеӨҚжқӮжІ№ж°”и—Ҹзҡ„з»ҸжөҺй«ҳж•ҲејҖеҸ‘пјҢиҝӣдёҖжӯҘжҸҗй«ҳжө·жҙӢжІ№ж°”еҜ№еӣҪеҶ…иғҪжәҗдҫӣз»ҷзҡ„ж”ҜжҢҒдҝқйҡңеҠӣеәҰгҖӮ

дёҚд»…жҳҜж·ұжө·жІ№ж°”пјҢжө·дёҠйЈҺз”өзҡ„ејҖеҸ‘д№ҹеңЁжҸҗйҖҹгҖӮеңЁе№ҝдёңйҳіжұҹдёүеұұеІӣжө·дёҠйЈҺз”өжҹ”зӣҙиҫ“з”өе·ҘзЁӢе»әи®ҫзҺ°еңәпјҢдёҖеә§2.7дёҮеҗЁйҮҚзҡ„“й’ўй“Ғе·Ёдәә”——±500еҚғдјҸжө·дёҠжҚўжөҒз«ҷжӯЈ“з ҙжөӘиҖҢиө·”гҖӮдҪңдёәжҲ‘еӣҪйҰ–дёӘжө·йҷҶдёҖдҪ“жҹ”зӣҙиҫ“з”өйЎ№зӣ®пјҢе·ҘзЁӢйў„и®ЎеңЁ2026е№ҙжҠ•дә§пјҢжҜҸе№ҙеҸҜе°Ҷ60дәҝеәҰжө·дёҠйЈҺз”өзӣҙйҖҒзІӨжёҜжҫіеӨ§ж№ҫеҢәгҖӮ

йҳіжұҹжө·дёҠйЈҺз”өйӣҶзҫӨе®һзҺ°дәҶд»ҺеҸ¶зүҮз ”еҸ‘гҖҒдё»жңәиЈ…й…ҚеҲ°иҝҗз»ҙжңҚеҠЎзҡ„е…Ёй“ҫжқЎз”ҹжҖҒгҖӮиҖҢйҡҸзқҖ8е…Ҷз“Ұд»ҘдёҠеӨ§е…Ҷз“Ұжңәз»„гҖҒжјӮжө®ејҸйЈҺз”өзӯүж ёеҝғжҠҖжңҜеҫ—еҲ°зӘҒз ҙпјҢдёӯеӣҪжө·дёҠйЈҺз”өжӯЈд»Һ“и·ҹи·‘”иҪ¬еҗ‘“йўҶи·‘”пјҢеёҰеҠЁй«ҳз«ҜиҪҙжүҝгҖҒжө·е·ҘиЈ…еӨҮзӯү20еӨҡдёӘз»ҶеҲҶйўҶеҹҹдә§дёҡеҚҮзә§гҖӮ

жө·дёҠйЈҺз”өд№ҹжӯЈеңЁдёәжө·жҙӢзү§еңәжҸҗдҫӣжё…жҙҒиғҪжәҗгҖӮжё…жҷЁзҡ„е№ҝе·һз ҒеӨҙпјҢе…ЁзҗғйҰ–иүҳиҮӘиҲӘе°Ғй—ӯејҸдёүж–Үйұје…»ж®–е·ҘиҲ№“иӢҸжө·1еҸ·”жӯЈеҮҶеӨҮеҗҜиҲӘгҖӮиҝҷиүҳжҖ»жҠ•иө„6дәҝе…ғзҡ„“жө·дёҠжҷәж…§зү§еңә”е…Ёй•ҝ249.8зұіпјҢ规模зӣёеҪ“дәҺ3.5дёӘж ҮеҮҶи¶ізҗғеңәпјҢеҸҜе№ҙдә§8000еҗЁдёүж–ҮйұјпјҢе№ҙдә§еҖји¶…5дәҝе…ғгҖӮ“иӢҸжө·1еҸ·”еҲӣж–°жҖ§йҮҮз”Ёе…Ёз”өеҠӣй©ұеҠЁзі»з»ҹпјҢз»ӯиҲӘйҮҢзЁӢиҫҫ2дёҮжө·йҮҢпјҢе®һзҺ°дәҶж·ұиҝңжө·еҸҜжҢҒз»ӯе…»ж®–гҖӮ

жө·жҙӢжҳҜеӨ©з„¶зҡ„зү§еңәпјҢд№ҹеҸҜд»ҘжҳҜз®—еҠӣзҡ„е·ҘеҺӮпјҢжҲ‘еӣҪйҰ–дёӘе•Ҷз”Ёжө·еә•жҷәз®—дёӯеҝғйӣҶзҫӨд»Ҡе№ҙжҠ•е…ҘиҝҗиЎҢпјҢе®ғзҡ„ж ёеҝғи®ҫеӨҮ“жө·еә•жҷәз®—иҲұ”е®ҢжҲҗдёӢж°ҙпјҢж Үеҝ—зқҖжҲ‘еӣҪ“йҷҶж•°жө·з®—”жЁЎејҸжӯЈејҸиҗҪең°пјҢдёәдәәе·ҘжҷәиғҪдә§дёҡжҸҗдҫӣз»ҝиүІй«ҳж•Ҳзҡ„з®—еҠӣж”Ҝж’‘гҖӮиҖҢе°Ҷж•°жҚ®дёӯеҝғжІүе…Ҙжө·еә•зҡ„ж ёеҝғдјҳеҠҝе°ұеңЁдәҺиғҪеӨ§е№…йҷҚдҪҺеҲ¶еҶ·иғҪиҖ—гҖӮ

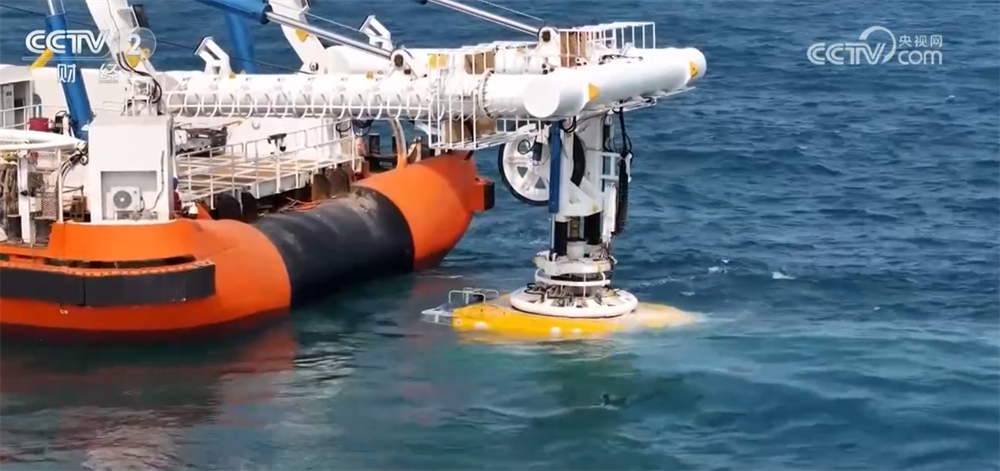

еңЁи·қзҰ»ж•°жҚ®дёӯеҝғдёҚиҝңзҡ„еҚ—жө·жө·еҹҹпјҢжҲ‘еӣҪйҰ–еҸ°дҪңдёҡж—¶йҖҹе…¬йҮҢзә§ж°ҙдёӢж•·зјҶжңәеҷЁдәә“еҚ—йІӣеҸ·”жӯЈиҝӣиЎҢзқҖиҝ‘жө·еңәжҷҜжөӢиҜ•гҖӮиЈ…еӨҮж”»е…ӢдәҶзЁҖиҪҜеңҹжө·еә•дҪңдёҡйҡҫйўҳпјҢж•·еҹӢйҖҹеәҰиҫҫ1000зұі/е°Ҹж—¶пјҢиҫғдј з»ҹдҪңдёҡйҖҹеәҰжҸҗеҚҮиҝ‘дёҖеҖҚгҖӮе№¶дё”ж ёеҝғйғЁд»¶100%иҮӘдё»еҸҜжҺ§пјҢзӘҒз ҙдәҶж°ҙдёӢеҜјиҲӘдёҺжө·зјҶе®ҡдҪҚжҠҖжңҜзҡ„瓶йўҲгҖӮ

жө·дёҠйЈҺз”өе…үдјҸе’ҢжІ№ж°”ејҖеҸ‘дҝқйҡңиғҪжәҗдҫӣеә”гҖҒжө·жҙӢзү§еңәеҚҮзә§йЈҹзү©дҫӣз»ҷгҖҒж·ұжө·з®—еҠӣеӨҜе®һж•°еӯ—еә•еә§пјҢж·ұжө·жңәеҷЁдәәе®ҢжҲҗйҖҡи·Ҝжҗӯе»әпјҢе…Ёж–°зҡ„жө·еҹҹз«ӢдҪ“ејҖеҸ‘ж–№жЎҲжӯЈеңЁеҪўжҲҗгҖӮ

жө·жҙӢз»ҸжөҺзҡ„жҫҺж№ғеҠЁиғҪпјҢжқҘиҮӘдәҺе®ғиҙҜз©ҝдёҖдәҢдёүдә§дёҡзҡ„зӢ¬зү№еҹәеӣ гҖӮиҝҷз§Қдёүдә§ж·ұеәҰиһҚеҗҲзҡ„“д№ҳж•°ж•Ҳеә””пјҢдҪҝжө·жҙӢжҲҗдёәдә§дёҡеҚҸеҗҢзҡ„жңҖдҪіиҜ•йӘҢеңәгҖӮеӣҪдә§йӮ®иҪ®зҡ„еҗҜиҲӘи®©“иЈ…еӨҮеҲ¶йҖ +ж—…жёёжЁЎејҸ”жҲҗеһӢпјҢжө·дёҠйЈҺз”өе…үдјҸе’Ңж°ҙдә§е…»ж®–еҠ йҖҹиһҚеҗҲпјҢдҪҝжө·еҹҹеҲ©з”ЁзҺҮжҸҗеҚҮж•°еҖҚпјӣ

еңЁдә§дёҡз»ҙеәҰпјҢжҷәиғҪиҲ№иҲ¶гҖҒи“қиүІзўіжұҮгҖҒжө·жҙӢз”ҹзү©еҢ»иҚҜзӯүж–°иҙЁз”ҹдә§еҠӣеҠ йҖҹеӯ•иӮІпјӣ

еңЁз©әй—ҙз»ҙеәҰпјҢжө·еІёеёҰгҖҒиҝ‘жө·дёҺж·ұиҝңжө·зҡ„дёүеұӮејҖеҸ‘дҪ“зі»йҖҗжӯҘеҪўжҲҗпјӣ

еңЁд»·еҖјз»ҙеәҰпјҢз”ҹжҖҒдҝқжҠӨдёҺз»ҸжөҺеҸ‘еұ•зҡ„еҚҸеҗҢжЁЎејҸж—ҘзӣҠжҲҗзҶҹгҖӮ

еҪ“еүҚпјҢжҲ‘еӣҪжө·жҙӢз»ҸжөҺжҖ»йҮҸзӘҒз ҙ10дёҮдәҝе…ғпјҢ10е№ҙй—ҙеўһй•ҝ75.9%пјҢжҲ‘们зңӢеҲ°пјҢжө·жҙӢз»ҸжөҺжӯЈд»Һ“зү©зҗҶеҸ еҠ зҡ„йҮҸеҸҳ”иө°еҗ‘“еҢ–еӯҰеҸҚеә””зҡ„иҙЁеҸҳпјҢжӢ“еұ•еҮәдёӯеӣҪз»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„“и“қжө·”гҖӮ