еӨ®и§ҶзҪ‘ж¶ҲжҒҜпјҡе»үжҙҒж–ҮеҢ–жҳҜдёӯеҚҺдјҳз§Җдј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„йҮҚиҰҒз»„жҲҗйғЁеҲҶпјҢеңЁдёӯеӣҪеҸӨд»ЈпјҢ“зӨјд№үе»үиҖ»”иў«и§ҶдҪң“еӣҪд№Ӣеӣӣз»ҙ”гҖӮзі»еҲ—жҠҘйҒ“гҖҠж–ҮеҢ–дёӯеӣҪиЎҢгҖӢдёҖиө·иө°иҝӣдёӯеӣҪеӣҪ家еҚҡзү©йҰҶ“жё…йЈҺдёҮйҮҢ——дёӯеӣҪеҸӨд»Је»үжҙҒж–ҮеҢ–еұ•”пјҢд»ҺдёҖ件件ж–Үзү©дёӯжұІеҸ–еҺҶеҸІжҷәж…§пјҢж¶өе…»йЈҺжё…ж°”жҙҒгҖҒжҢҒе»үе®ҲжӯЈзҡ„зІҫзҘһе“Ғж јгҖӮ

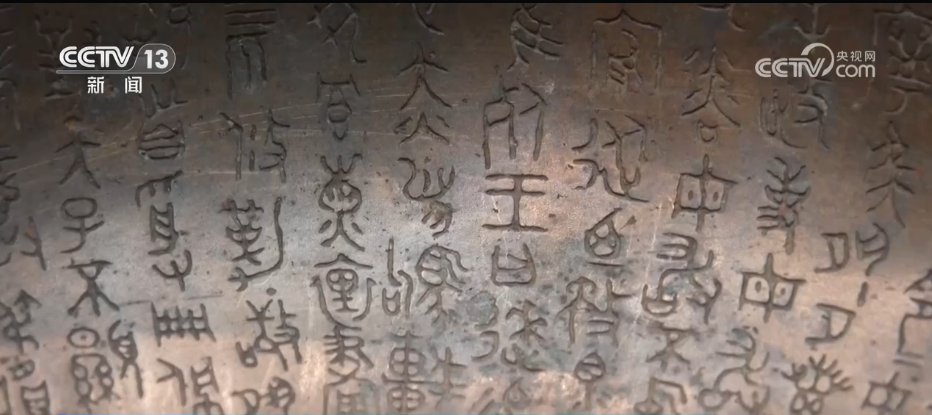

е»үпјҢжң¬д№үжҳҜжҢҮеҺ…е Ӯзҡ„дҫ§иҫ№пјҢе…·жңүж–№жӯЈгҖҒжЈұи§’еҲҶжҳҺзҡ„зү№еҫҒпјҢйҖҗжёҗеј•з”ідёәжӯЈзӣҙгҖҒе»үжҳҺгҖҒе»үжҙҒзӯүгҖӮдёӯеӣҪеҸӨд»Је»үжҙҒж–ҮеҢ–еҸ‘з«ҜдәҺе•Ҷе‘Ёж—¶жңҹпјҢеҺҶз»Ҹз§ҰжұүиҮіжҳҺжё…зҡ„еҸ‘еұ•е’Ңдё°еҜҢпјҢз§Ҝж·ҖеҮәиЎҢдёәеҮҶеҲҷгҖҒеҲ¶еәҰ规иҢғдёҺзӨҫдјҡйЈҺе°ҡдәӨиһҚе…ұз”ҹзҡ„ж–ҮеҢ–дҪ“зі»пјҢеңЁдёҖ件件ж–Үзү©дёӯз•ҷдёӢдәҶж·ұеҲ»зғҷеҚ°гҖӮзӣёе…іе·ҘдҪңдәәе‘ҳд»Ӣз»ҚпјҢеӣӣеҚҒдёүе№ҙйҖЁйјҺзҡ„дё»дәәеҸ«еҚ•йҖЁпјҢеҶ…йғЁжҳҜжңүдёҖзҜҮй•ҝзҜҮзҡ„й“ӯж–ҮпјҢе°ұи®°иҪҪдәҶе‘Ёе®ЈзҺӢеҜ№еҚ•йҖЁзҡ„д»»иҒҢиҰҒжұӮпјҢдёҖе®ҡиҰҒдҫқжі•еҠһдәӢгҖҒжё…жӯЈе»үжҳҺпјҢиў«и®ӨдёәжҳҜжңҖж—©зҡ„е®ҳе‘ҳд»»еүҚе»үжҙҒи°ҲиҜқгҖӮ

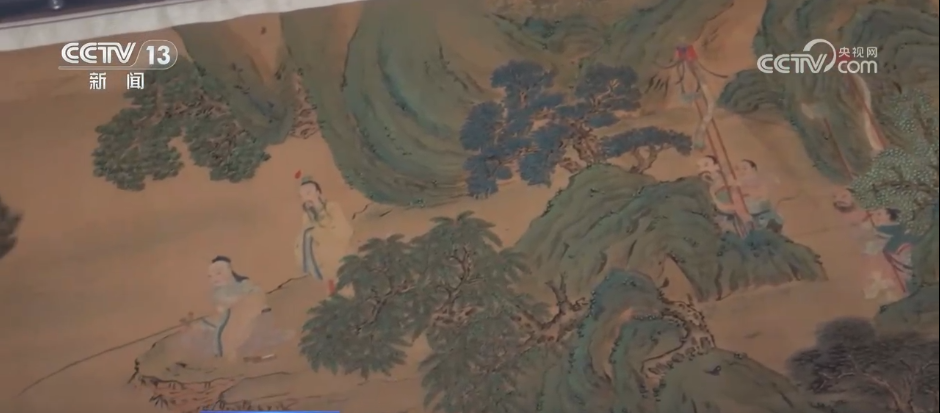

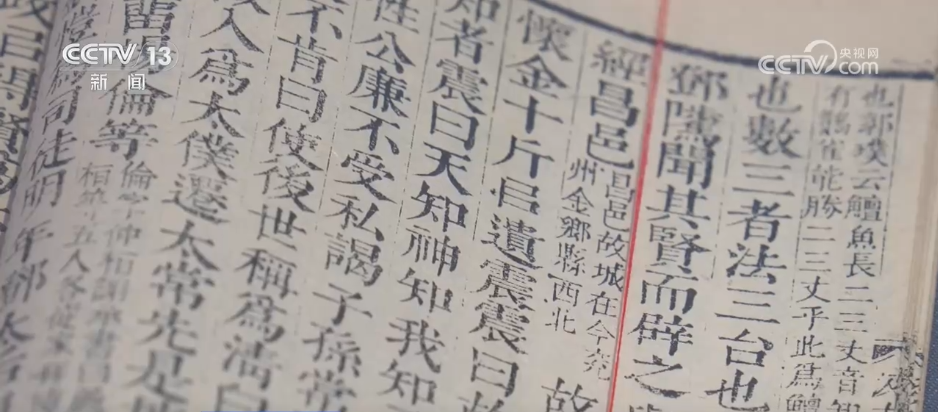

“е»ү”еңЁжҳҘз§ӢжҲҳеӣҪж—¶жңҹе·ІжҲҗдёәеҗӣеӯҗиЎҢдёәж“Қе®Ҳе’ҢзҫҺеҫ·зҡ„иҰҒжұӮгҖӮгҖҠеҗҺжұүд№ҰгҖӢи®°иҪҪпјҢдёңжұүеҗҚиҮЈжқЁйңҮд»Ҙ“еӨ©зҹҘгҖҒең°зҹҘгҖҒжҲ‘зҹҘгҖҒдҪ зҹҘ”дёәз”ұпјҢжӢ’з»қеҗҢеғҡж·ұеӨңжҗәй»„йҮ‘й…¬и°ўпјҢжҲҗдёәеҗҺдё–е»үжҙҒиҮӘеҫӢзҡ„е…ёиҢғгҖӮжё…д»Јйғ‘жқҝжЎҘжӣҫдёәеҺҝд»ӨпјҢиҝҷе№…гҖҠз«№зҹіиҪҙгҖӢз«№е№ІжҢәжӢ”иӢҚеҠІгҖҒз«№еҸ¶з–ҸеҜҶжңүиҮҙпјҢеҜ„жүҳзқҖжё…е»үдёәж°‘зҡ„еҝғеўғйЈҺиҢғгҖӮ“еңЁиҝҷе№…з”»дёӯдҪ“зҺ°еҮәдәҶд»–зҡ„дёҖйҰ–иҜ—пјҢдёҖжһқдёҖеҸ¶жҖ»е…іжғ…пјҢд№ҹе°ұжҳҜиҜҙеҚідҪҝиҖҒзҷҫ姓зҡ„дәӢеҶҚе°ҸпјҢдёәж”ҝиҖ…д№ҹиҰҒж”ҫеңЁеҝғдёҠпјҢжҳҜдёҖз§ҚзҲұеӣҪзҲұж°‘зҡ„жғ…жҖҖгҖӮ”е·ҘдҪңдәәе‘ҳиЎЁзӨәгҖӮ

д»Һ“е…ҲеӨ©дёӢд№Ӣеҝ§иҖҢеҝ§пјҢеҗҺеӨ©дёӢд№Ӣд№җиҖҢд№җ”зҡ„иҢғд»Іж·№пјҢеҲ°ејәи°ғд»Ҙ“жё…еҝғ”дҝ®иә«гҖҒд»Ҙ“зӣҙйҒ“”дёәе®ҳзҡ„еҢ…жӢҜпјӣд»Һ“жё…йЈҺдёӨиў–”зҡ„дәҺи°ҰгҖҒ“дёүз”ҹдёҚж”№еҶ°йңңж“Қ”зҡ„жө·з‘һпјҢеҲ°“еЈҒз«ӢеҚғд»һпјҢж— ж¬ІеҲҷеҲҡ”зҡ„жһ—еҲҷеҫҗпјҢеұ•и§Ҳд»Ҙз»ҳз”»гҖҒжӢ“зүҮгҖҒд№Ұжі•гҖҒз“·еҷЁгҖҒж–ҮзҢ®зӯүеӨҡзұ»еһӢж–Үзү©пјҢе°Ҷе…¶дәӢиҝ№дәҲд»Ҙе‘ҲзҺ°пјҢжһ„зӯ‘иө·еҸӨд»Је»үжҙҒж–ҮеҢ–зҡ„е…ұеҗҢи®°еҝҶгҖӮ

еңЁ“е»үдёәж”ҝжң¬”“е»үж”ҝдёәж°‘”зӯүжҖқжғіжөёж¶ҰдёӢпјҢжҲ‘еӣҪеҸӨд»ЈзӨҫдјҡеӯ•иӮІеҮәзӢ¬зү№зҡ„е»үжҙҒйЈҺе°ҡгҖӮж—ўи§Ғд№ӢдәҺиұЎеҫҒз¬ҰеҸ·зҚ¬иұёпјҢеҪ°жҳҫеҸёжі•е…¬жӯЈпјӣдәҰеҢ–е…Ҙз”ҹжҙ»еҷЁзү©пјҢиқүеӣ дёҚйЈҹй»ҚзЁ·гҖҒйӨҗйЈҺйҘ®йңІпјҢжҜ”е–»еЈ«дәәй«ҳжҙҒпјӣе®Ӣе…ғд»ҘжқҘзҡ„з“·еҷЁпјҢеёёз”ЁдёҖж №жҲ–дёҖжқҹиҺІиҠұиҝӣиЎҢиЈ…йҘ°пјҢеҜ“ж„ҸдёҖе“Ғжё…е»үгҖӮйЈҺе°ҡиһҚдәҺж—Ҙз”ЁпјҢж–ҮеҢ–иө“з»ӯзӣёжүҝгҖӮ

д»Ҙж–Үзү©дёәиҲҹпјҢжәҜеҚғе№ҙжё…жөҒпјӣд»Ҙйқ’еҸІдёәйүҙпјҢз…§еҲқеҝғеҰӮзЈҗгҖӮеҲқжӯҘз»ҹи®ЎпјҢиҮӘд»Ҡе№ҙ4жңҲ29ж—ҘејҖеұ•д»ҘжқҘпјҢдёӯеӣҪеҸӨд»Је»үжҙҒж–ҮеҢ–еұ•е…ұеҗёеј•35дёҮдәәж¬ЎеҸӮи§ӮпјҢеҲӣдёӢеӣҪ家еҚҡзү©йҰҶдёҙж—¶еұ•и§ҲеҸӮи§Ӯдәәж¬Ўж–°й«ҳгҖӮ